-

「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(後編)|中野慧

2022-02-08 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第19回「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄」(後編)をお届けします。「ポップカルチャー」としての野球の確立に貢献した押川春浪と安部磯雄。その影響力に比べて、2022年現在においては顧みられることが少ない彼らの思想を振り返り、日本野球文化の原点を探ります。(前編はこちら)

中野慧 文化系のための野球入門第19回 「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(後編)

「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」

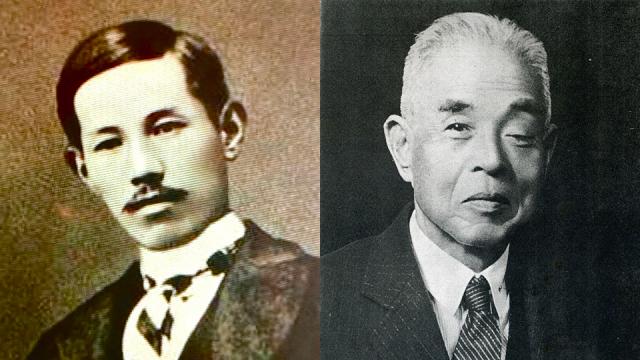

作家・押川春浪は「日本SFの祖」とも言われ、その後の(野球以外の)ポップカルチャーの進展にも大きな貢献をした人物だ。 1900年に『海島冒険奇譚 海底軍艦』で小説家としてデビューし、その後は数々のSF冒険小説をヒットさせ、「冒険世界」「武侠世界」といった青少年向け雑誌の主筆(編集長兼メインライター)としても活躍、同時に自身でスポーツ社交団体「天狗倶楽部」を組織し、野球をはじめとしたスポーツの普及に尽力した。

▲押川春浪(1876-1914)Public domain, via Wikimedia Commons(出典)

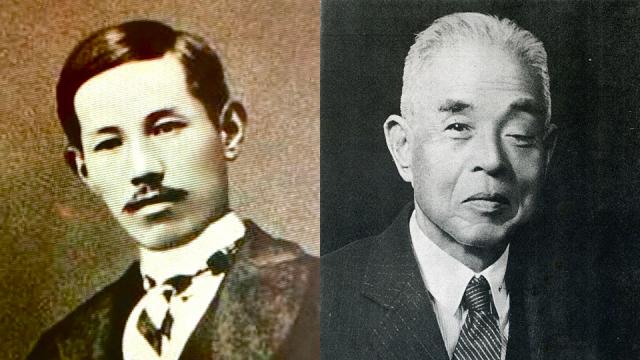

そして経済学者の安部磯雄は、「日本社会主義の父」とも言われ、女性や無産市民の権利拡大にも取り組んだ人物だ。

▲安部磯雄(1865-1949)by 前川写真館, Public domain, via Wikimedia Commons(出典)

安部磯雄はアメリカなどに留学後、東京専門学校(後の早稲田大学)で教員となり、1901年には日本初の社会主義政党「社会民主党」を結党し即日当局により結社禁止処分を受け、さらにはカール・マルクスの『資本論』を日本で初めて翻訳(ただし安部が行ったのは抄訳であり、1928年に高畠素之により初めて全訳された)したことでも知られる。また1902年に正式に発足した早稲田大学野球部の初代部長に就任し、野球文化の普及に尽力した。 安部は昭和期には合法政党「社会民衆党(のち社会大衆党)」の党首に就任し、衆議院議員となった。社会大衆党は戦後の日本社会党の土台となった組織であり、社会党結党の際には安部も呼びかけ人に名を連ねている。1947年に第46代内閣総理大臣となった社会党の片山哲が、自らの手で『安部磯雄伝』を執筆していることからもわかるように、安部は戦前〜終戦直後にかけて政治家から一般民衆まで多くの人から尊敬を集めた人物であった。

2022年現在、なぜ押川春浪と安部磯雄は忘れられかけているのか

押川春浪も安部磯雄も、戦前は非常に高名であり、文化人としての影響力も非常に強いものがあった。その思想や行動は後の日本の文化空間に多大な影響を及ぼしているが、2022年現在の日本で、よほどSF・冒険小説や社会主義に詳しくなければ、その存在を知る者は多くないだろう。押川春浪と安部磯雄が「忘れ去られていった」ということには、一定の必然性がある。だがそれは、彼らの思想や行動が歴史の審判に耐えうるような強靭さを持っていなかった、ということは必ずしも意味しない。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(前編)|中野慧

2022-02-07 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第19回「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄」(前編)をお届けします。20世紀初頭に「エリート文化」から「ポップカルチャー」へと変化していったベースボール。そこには押川春浪と安部磯雄という二人の立役者の存在がありました。

中野慧 文化系のための野球入門第19回 「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(前編)

世紀転換期の文化状況──「ハイカラ」と「バンカラ」

2022年現在の日本の野球文化は、「する」「みる」「ささえる」の三側面のどれにおいても〈市民の自発的な結社〉としてのクラブチーム的なあり方は、あまり浸透していない。中学生年代まではシニアリーグやボーイズリーグのような外形的には「クラブチーム」に見えるもの自体は多く存在するが、これらはどちらかと言えば習い事、つまり学校文化を補完するという性格のものであり、しかも「する」に参加できる年代も「子ども」に限られているため、本質的な意味での〈市民の自発的な結社〉とは言えないものだろう。 19世紀末から20世紀初頭(明治後期から大正期)にかけての日本では、新橋アスレチック倶楽部に代表される〈市民の自発的な結社〉としてのクラブチームと、一高野球部などの学校の部活動としてのチームが混在しており、人的にも相互交流があった。また学校チーム自体も、最初から制度化されたものというよりは自然発生的に生まれたものであり、そこには〈市民の自発的な結社〉としての性格もたしかに存在していた。 だが、現代と大きく違うのは、世紀転換期の野球文化は庶民に広く開かれたものではなく、あくまでも経済的・社会的に余裕のある、しかも男性に限られた「おぼっちゃん文化」であった点だ。和装が一般的であり、身体文化としては武道しかまだ定着していなかった時代において、洋風文化である野球は庶民たちからは好奇心と憧れの目線で見られていた。 しかしクラブチームは、平岡凞の新橋アスレチック倶楽部がやがて消滅してしまったように、持続性には課題があった。当事者たちに、自発的結社を育てていくための市民意識が必要であることが、まだ十分に自覚されていなかったのである。 逆に学校チームの場合は継続性を担保することはできたが、あくまでも学校の支援を受けることが必要だったため、「教育」の枠内で正当性を確保することが必要だった。そのときに正当化の道具として動員されたのが、すでに民衆道徳としてある程度の認知を得ていた「武士道」のロジックの上に野球チームの活動を位置づけることであった。学校文化との接点を保っておくために、メジャーな社会秩序と結びつく必要があったのだ。 こうした社会状況が端的に表れているのが、20世紀初頭(明治末期)の「ハイカラ」という言葉の誕生である。ハイカラとは洒落た西洋風の身なりをした人物のことで、高襟(ハイカラー)に由来しており、1900年〜1901年(明治33〜34年)頃に、毎日の新聞記者が造語したものと言われる。この言葉には、西洋風の洒落者への憧れの感情と同時に、流行に流されやすい軽薄者、俗物根性を揶揄するニュアンスも含まれていた。 すでに述べたように20世紀初頭は、社会的なトップエリートである一高生たちの特にイノベイティブな者たちが、それまでの籠城主義、武士的・東洋豪傑的な気風を捨て去り、身体文化を「あえて」軽視する態度を選択し、西洋思想の本格的受容へと舵を切っていった。つまり教養主義の時代の幕開けである。 そしてハイカラという言葉の流行とともに逆に、一高の文化的イノベーターたちが捨て去っていった東洋豪傑風の文化が「バンカラ(蛮カラ)」という言葉で集約的に表現されることになったのである。 「バンカラ」の者たちは、西洋思想に傾倒する教養主義者たちが、ともすれば「文弱」とも表現されるように身体文化を軽視していったことに対抗し、むしろ「男らしさ」を誇りとした。そして洋装などのオシャレを含む西洋文化への関心を「男らしくない」「軟弱である」と批判し、自分たちは「あえて」ボロボロの衣服を身にまとう、いわゆる弊衣破帽(へいい・はぼう)のファッションスタイルを採用した。さらに行動習慣としては意気盛んで覇気がある反面、言動が粗暴であり、それすらも誇りにするという特徴を持っていた[1]。 そして教養主義者は思想的には自由主義(リベラリズム)と非戦論・絶対平和主義に傾倒する一方で、バンカラたちは愛国ロマン主義・帝国主義と親和的な傾向を持つようになっていったのであった。あくまで価値中立的な意味でこの言葉を用いるが、要するに教養主義者は〈左翼的〉であり、バンカラは〈右翼的〉な性格を持っていたのだ。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

保守本流・精神野球のオルタナティブ、「エンジョイ・ベースボール」の思想を育んだ明治期のクラブチーム文化|中野慧

2022-01-11 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第18回「保守本流・精神野球のオルタナティブ、『エンジョイ・ベースボール』の思想を育んだ明治期のクラブチーム文化」をお届けします。国内への導入当時はクラブチーム同士でのカジュアルなプレイが一般的だった「ベースボール」。やがてナショナリズムと結びつく「野球」が発展するまでには何が起きていたのか、その足掛かりを論じます。

中野慧 文化系のための野球入門第18回 保守本流・精神野球のオルタナティブ、「エンジョイ・ベースボール」の思想を育んだ明治期のクラブチーム文化

前回までは、若者文化としての野球が、できたばかりのエリート校「第一高等学校(一高)」でどのように展開していったのかを見てきた。19世紀から20世紀の変わり目の日本は日清・日露戦争を経験し、明治前半期の「脱亜入欧」のモードから、日本の伝統的な価値を見直すナショナリズムのモードへと切り替わっていった時期であった。 そこでエリート校・一高の若者たちは、外面だけの西洋の模倣にとどまらず、内面つまり哲学・思想も含めた本格的な受容へと舵を切っていった。それがやがて、近代日本の文化空間の土台となる日本型教養主義へと発展していったわけである。 一方、教養主義以前、武士的/東洋豪傑的なものの強い影響下に成立した黎明期日本の野球文化は、少なくとも一高の文化的ヘゲモニーの中では敗退していった。それは別の見方をすれば、野球が一高──社会的なトップエリート──の占有物でなくなったということでもある。一高で教養主義が台頭していった時期とほぼ時を同じくして、早稲田・慶應などのその他の高等教育機関や、全国の中学校(以前も述べたが戦前における中学校は現代の中学・高校に相当する教育課程である)へと、野球文化は本格的に浸透していくことになる。

野球文化本流とは別の「エンジョイ・ベースボール」の潮流

プレイヤー文化としての日本野球は、基本的に一高からやがて新興の早稲田野球部へと受け継がれ、それが保守本流となって現在のアマチュア野球文化が形作られている。 なかでも最大の重要人物は、早稲田大学野球部で監督を務め、現在も「アマチュア野球の父」として尊敬を集める飛田穂洲(とびた・すいしゅう)である。後で詳しく述べるが、飛田の野球観は「一球入魂」という言葉に象徴されるような精神野球・武士道野球であった。これは、これまで述べてきた一高野球部の文化を受け継ぎ発展させたものだった。飛田のこうした思想は、現在においても、ファッションスタイルとしては高校野球の「坊主頭」文化に集約的に表現されている。こうした文化のあり方は良きにつけ悪しきにつけ、「学校」という空間をベースに育まれたものであった。 一方で、日本の野球文化のなかには、精神野球・武士道野球の集約的表現である「坊主頭」をあえて採用していない希少種も、わずかながらに存在している。それが「慶應」である。 現在の慶應義塾高校・慶應義塾大学野球部は、「エンジョイ・ベースボール」というスローガンを掲げている。エンジョイ・ベースボールは、慶應義塾高校野球部元監督の上田誠によれば、「選手が楽しむ野球」であると同時に「自分で考える野球」でもあるという[1]。 慶應式野球は、思想から外面的なプレーも含めて必ずしも「一高→早稲田」的な精神野球とはっきりと一線を画しているとまでは言えないが、少なくともエンジョイ・ベースボールの考え方は、彼らの採用しているスタイルには表れていると言ってよいだろう。それは「坊主頭にはしない」という点に、である。 今も慶應義塾高校野球部は神奈川県屈指の強豪としてときおり甲子園にも出場しているが、多くの選手が坊主頭にはせず短髪であり、そのスタイルを長年にわたって貫いている。すでに述べたように、高校野球の坊主頭文化──とりわけ2000年代に特に強まったそれ──は、指導者から直接的に強制されたものではなく、「高校野球かくあるべし」という当事者意識なき外部の目線に高校球児たちが屈し、そして何より高校球児自身が主体的な思考を持てないことによって発生する極めて強力な同調圧力が「髪型」という外面に集約的に表現されている、というものである。 そのような四面楚歌の状況のなかで「慶應」だけが同調圧力に屈してこなかったということの背景には、慶應義塾の創始者・福澤諭吉の「一身独立して一国独立す」、つまり「独立自尊」の精神の影響を見て取ることもできるだろう。これは慶應の指導者たち自身も様々な機会で述べていることでもあるが、現在に至るまで野球を取り巻くメディアの人間たちは、その意義を高く評価するということをほとんどしてこなかった。 では、その「慶應」的なものの源流は何かというと、遡れば明治時代の「新橋アスレチック倶楽部」というクラブチームに辿り着く。今となっては野球=学校文化というイメージが強いが、草創期には学生や市民が自発的に集まるクラブチームも大きな存在感を持っていたのだ。 その新橋アスレチック倶楽部を創設したのが、平岡凞(ひらおか・ひろし)という人物であった。

▲平岡凞(1856-1934)Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons(出典)

平岡はいわゆる「徳川御三卿」の一角である名門・田安徳川家の家老の家に生まれ、明治維新後の1871年、新政府の海外視察団の一員としてアメリカ・ボストンに留学し、鉄道技術を学んだ。当地では鉄道会社で働きながら、空き時間に行われる野球もプレイするようになった。 その1871年、アメリカではプロ野球チームが誕生しており、特にボストンやニューヨークなどの東海岸ではプロ野球が盛んになり始めていた。なかでもボストンにあったチーム、ボストン・レッドストッキングス(現在のボストン・レッドソックスと直接的には関係なく、MLBで最も長い歴史を持つアトランタ・ブレーブスの前身である)のアルバート・スポルディングは投手として6年連続最多勝を挙げるなど活躍したのち、スポーツメーカー「スポルディング社」を創業する。スポルディング社といえば現代日本ではバスケットボールのメーカーというイメージが強いが、もともと野球選手だったスポルディングが野球用具開発・野球の全米への普及のために起業した会社である。

▲スポルディングジャパン公式サイト - SPALDING JAPAN OFFICIAL SITE より。スポルディングは第12回で述べた「野球の(アメリカにおける)国技化」に大きな役割を果たし、ルールブックの作成や、草創期の野球史の「発掘(ないし捏造)」を通じて、野球を「アメリカ人の白人男性のスポーツ」へと作り変えていくのに大きな役割を果たした人物でもある。だが今回のテーマとは逸れるため、それは別の機会に改めて論じたい。

平岡はボストンの鉄道会社に就職して働き、フィラデルフィアの会社に移ったのちに日本に帰国して、渡米中に知り合っていた伊藤博文の推薦で新橋鉄道局の工場に就職した。やがて平岡はアメリカから持ち帰ったボールとバットで神田三崎町の練兵場で仲間たちを集めて野球をプレイするようになる。そこには正岡子規ら開成学校(のちの一高)や慶應義塾の学生たちも加わり、平岡に野球を教わったという。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

文化系vs.体育会系の対立は「華厳の滝」から始まった? 20世紀初頭に現れた若者文化のクロスロード|中野慧

2021-12-06 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第17回「文化系vs.体育会系の対立は「華厳の滝」から始まった? 20世紀初頭に現れた若者文化のクロスロード」をお届けします。明治期の日本国民が全体主義へと傾倒するなか、個人主義を志した「文化系」の人たちはいかにして言論活動をおこなっていたのか。一高野球部の栄光と衰退から、近代日本人の精神がどのように形成されていったのかを探ります。

中野慧 文化系のための野球入門第17回 文化系vs.体育会系の対立は「華厳の滝」から始まった? 20世紀初頭に現れた若者文化のクロスロード

これは前回のおさらいであるが、日本の野球文化の道筋をつけた一高野球部は、その草創期の歴史のなかで下記の3つの事件が重要である。

①インブリー事件(1890年) ②横浜外人倶楽部戦(1896年) ③一高生・藤村操の自殺(1903年)

このうち前回は、①インブリー事件(1890年)、②横浜外人倶楽部戦(1896年)を取り上げた。明治維新以降の「脱亜入欧」のモードが、1894〜1895年にかけて戦われた日清戦争の前後を境に、武道などの日本の伝統的価値を再評価するフェーズに入っていった。19世紀末の日清戦争から20世紀初頭の日露戦争へと向かう時代は、近代国家日本がナショナリズムへと傾いていく転換点だった。 明治維新期に日本に入ってきた外来スポーツである野球は、当時のトップエリート校である一高の学生たちの手で、文化として育てられていった。しかし文化状況としてのナショナリズム高揚のなかで「武道」と対峙せざるを得なかった。一高野球部員たちは、舶来の文化でありながら彼らが熱中した野球が、「女々しい」という理由で廃部にさせられる危機を常に感じていた。そこで、苦行のようにノックを受け、剣道のように激しい声出しをする「猛練習」というシアトリカルなパフォーマンスを遂行することを通じて、このスポーツを延命させようとしたわけである。 以上が前回までのあらすじであるが、今回は「③一高生・藤村操の自殺(1903年)」について論じていく。

「野球」という訳語の誕生、テニスとの関係

本題に入っていく前に「野球」という訳語の登場について触れておきたい。「野球」という言葉が生まれたのは19世紀末である。 「Baseballを『野球』と訳したのは俳人・正岡子規である」と言われることがあるが、これはよくある間違いで、たしかに正岡子規は1880年代後半に、できたばかりの一高に在学して野球に熱中し、そのときに「春風やまりを投げたき草の原」という一句を詠んでいる。だが当時の一高生のあいだではまだ野球は「ベースボール」と呼ばれており、一高野球部も「べーすぼーる会」と呼ばれていた。 「野球」という訳語を案出したのは、子規の2歳下の後輩にあたる一高野球部員の中馬庚(ちゅうま・かのえ)であった。前回も紹介したように、中馬は一高在学時に『校友会雑誌』上で、撃剣部の主将との論争を演じた人物である。 中馬は野球と同時にテニスプレイヤーでもあった。彼はテニスの訳語「庭球」にヒントを得、さらには「Ball in the field」という英語でのイメージを元に「野球」という言葉を考えだしたところ、一高の仲間たちも「それはいいね!」ということでこの訳語が定着した。 1896年の横浜外人倶楽部戦以後、一高野球部は一高内で名声を高めてスクールカーストのトップに登り詰めたが、それだけでなく新聞報道を通じて「お国のヒーロー」ともなった。一高野球部のもとには、全国の中学校の生徒たちから「野球とはどういうものですか」という質問が続々と届くようになり、その求めに応じて中馬庚が執筆した書籍が『野球』である。この『野球』が広く読まれることによって、この訳語が日本国内に定着していったようである[1]。ベースボールに「野球」といううまい訳を宛てたのは、中馬のコピーライティングの妙でもあるだろう。ベースボールが日本に伝来してから20年余り後のことであった。 テニスの話題が出たのでついでに述べておくと、実は日本において野球とテニスの関係は深いものがあった。第11回で述べたように、野球はそもそもイギリスの牛飼いの女性たちのあいだで生まれた遊びをアメリカナイズしたものであったが、一方でテニスは近世のフランスやイギリス、つまり西欧の貴族のあいだで流行した遊びであった。そして現代においては、「野球=男のスポーツ」というイメージが根強くある一方で、テニスは幅広い年齢・性別、さらには車椅子テニスなども含め、非常に開かれたスポーツとなっている。だが、明治期、野球やテニスなどの外来スポーツが日本に入ってきて、エリートであるがゆえに余暇時間もあった一高生たちのあいだで流行した際、野球とテニスは似た位置にあったスポーツだったのだ。 中馬をはじめ、最初期の一高野球部の面々はテニス部とも兼部していた。現代日本ではスポーツ系部活というと「兼部はダメ」というのが暗黙の了解のようになっているが、当時の一高生たちにはそもそもそのような感覚がなかった。これはよく考えると当たり前のことで、複数のスポーツに興味があればいくつでもやっていいはずである。現代のように「一意専心」であるべき必然性など、実はないのかもしれない。 それゆえ19世紀末の一高生の野球部員たちは他の部でも活動していたが、とりわけテニス部とかけもちをすることが比較的多かったようである。たしかに、テニスの「ラケットでボールを打つ」という動作は野球とも似ているので、応用もしやすかっただろう[2]。 1890年に一高で校友会が発足し、運動部が正式に校内活動として認められた際に、野球部もテニス部も同時に活動を開始したが、テニス部のほうは日清戦争後には廃部にさせられている。その理由も「女々しい」という、今思うとなかなかに酷い理由であった(その後、一高でテニス部が「庭球部」の名前で復活するのは、なんと30年後の1924年であった[3])。 これはifの話だが、もしインブリー事件のようなことが野球部ではなくテニスの対校試合で起きていたら、現代の日本人はテニスをする際に「ヤーーーッ!」「メェエーーーン!」と剣道のような激しい声を出してサーブやリターンをすることが慣習になっていた可能性がある(もっとも、現代のテニスではシャラポワやアザレンカ、ジョコビッチやナダルなど世界の一流プレイヤーが野性的な雄たけびを上げながらサーブやリターンを放っているが……)。 逆に、野球がテニスと違って廃部にされず、結果として100年以上も文化として続いたのは、「激しい感じを出す」というシアトリカルなパフォーマンスを集団的に編み出し、かつ遂行することができたからである。

最初のオピニオン・リーダー、中馬庚の野球論

日清戦争の前後の時期の中馬は、一高の校内誌である『校友会雑誌』や、そして自著である『野球』を通じて野球論を展開しており、日本野球の最初のオピニオン・リーダーであった。 中馬は『野球』において、野球が頭を使うとともに敏捷性が求められるので日本人に合ったスポーツである、ということを主張するとともに、野球の意義を「撃剣・柔道・器械体操などにはない快楽がある」ということ、用具の購入・場所の確保も(創立期の一高で一番人気だった)ボートなどに比べ比較的容易であることを述べている。 ここでは「心身の鍛錬」といった意義よりも、野球それ自体の「楽しさ」や「気晴らし」「健康増進」といった価値、つまり集団主義だけでなく個人主義的な価値も照準されているわけである。中馬のスポーツ観は、現代にも通じる先駆性があったと言ってよいだろう。 現代の野球文化は、最初期に野球を日本社会に根付かせた一高野球部の文化のあり方のベクトルに、本人たちにはそれと意識されずとも、強く引きずられている。かつてのPL学園に代表されるような野球エリート校が、「籠城主義」的な行動様式を維持しているのは、その最たる例だ。 だが、現代の野球エリート校と草創期の一高野球部で大きく違う点が、大きく2つ指摘できる。ひとつは、一高の場合は野球部生徒・学生が校内雑誌に自らの論考・批評を寄稿し、部外の生徒・学生とも議論する、という文化を持っていたことだろう。もうひとつは、野球だけに一意専心するのではなく、他の部活動にも出入りし、野球以外の事物への見識を高めていたことである。つまり明治期の一高の部活動では、現代ではすっかり失われてしまった「開放性」が、ある程度は担保されていたのだ。 日本野球最初の首謀者である中馬は、超エリートたる一高生だけあって、文章家でもあった。彼は運動の力を説くと同時に、『校友会雑誌』を舞台に文章を書くことを通じて野球部の学生が野球部外の学生と交流することに、高い価値を認めていた。 中馬曰く、運動はひとつの価値であって、その影響力は「文章の広遠なる力には及ばない」。だが、運動には人と人の心をつなぎ、その成果を外に向かって表現する役割がある、とする[4]。これはスポーツが「具体的」に「誰にも見えるかたちで空間的に」表現される、その「可視化される」ということの意義を説いているのである。 現代の高校野球では、野球部が都道府県大会で上位に進出したり甲子園に出場したりすると「全校応援」というかたちで野球部以外の生徒も駆り出される、ということがあるだろう。学校側は全校応援を教育活動の一環と捉えている。これは明治時代の一高と同じように、スポーツという「具体」が「可視化」されることを通じて、校内の結束力強化に役立つと考えているからにほかならない。「校内の結束力が強化される」ということには、学校側が生徒をコントロールしやすくなるというメリットもあるが、学校側が考えているのは必ずしもそれだけではない。教師たちは「生徒のため」という視点も当然、持っている。彼らは、生徒たちにスポーツの応援を通じて交流を深めてもらうことによって、学校そのものの教育の場としての価値を高められると考えているわけである。これは一言で言えば「集団主義」という価値である。集団主義は、言うまでもなく「個人主義」に対置されるものだ。 教師たちがそう考えている一方で、生徒たちの側は、現代の高校野球の全校応援に関しては「なぜ自分の貴重な時間を他人の応援に使わなければいけないのか」「なぜ野球部だけ学校を挙げて応援されるのか。他の部はこんなに応援されない、不平等ではないか」と考えている者も少なくない。教師たちの「生徒たちを野球で感動させて、校内統治に役立てよう」という意図を見抜いているわけである(それが物事の一面でしかなかったとしても)。こういった集団主義への懐疑が、「個人主義」の出発点である。 今となっては野球といえば、全校応援の例に象徴されるように、時代錯誤な集団主義を発生させる装置のように捉えられてしまっている。だが19世紀末の段階では、今とは大きく感覚が違ったのだ。明治末期、欧米による植民地化の恐怖が今から想像できないほどに人々にリアルに感じられており、日清戦争から日露戦争へと向かっていくナショナリズムの時代に「集団主義への恭順」という感覚は、エリートから民衆レベルに至るまで「空気」のように共有されていた前提だったと言ってよいだろう。そのような中で、野球文化のイノベーターである中馬は、集団主義への目配りをしつつも、個人主義的な価値にも目配りした論説を、注意深く展開していたわけである。 だが、中馬のフォロワーである一高野球部員たちはやがて、校友会雑誌などで「心身の鍛錬」「日本的武士精神の鼓吹」といった集団主義的な価値ばかりを説いていくようになった[5]。集団主義と個人主義のバランスよりも、集団主義一辺倒になってしまっていったわけである。一人ひとりが本音では「自由に生きたい」「好きなことぐらい自由にやらせてくれ」と思っていたとしても、なかなかそのことをハッキリとは主張できない時代に、中馬のようなイノベーターであれば注意深く自身の論を組み立てることができたが、フォロワーになってくると中馬のような屈託が消失していった。「ネタ」が「ベタ」になっていったわけである。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

「横浜の地で外人に勝利する」ということは何を意味したのか──1890年代の日本野球|中野慧

2021-11-15 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第16回「『横浜の地で外人に勝利する』ということは何を意味したのか──1890年代の日本野球」をお届けします。19世紀末、「鹿鳴館外交」時代から日清戦争での勝利を経て徐々にナショナリズムの機運が高まっていた時期、外来スポーツはどのように受け止められていたのか。「野球」とナショナリズムの結びつきから、「体育会系的態度」と「興行としての野球」誕生の源泉に迫ります。

中野慧 文化系のための野球入門第16回 「横浜の地で外人に勝利する」ということは何を意味したのか──1890年代の日本野球

2021年の東京五輪では、それまで当たり前のように受け止められてきた「スポーツ」というものの価値に大きく疑問符がつけられた。ひとつ象徴的な例として挙げられるのが、サッカー五輪代表の主将・吉田麻也の発言と、それに対する人々の反応だろう。五輪開催前の7月、東京を中心にコロナ患者の受け入れ増による医療逼迫がメディア上で盛んに報じられていた。そんな状況のなか、吉田は大会前最後の親善試合直後に「有観客での開催を再度検討してほしい」という趣旨のコメントを行った[1]。このコメントに対し、SNS上やニュースプラットフォームの一般ユーザーを中心に「アスリートのワガママだ」といった批判の声も多く上がった。 いわゆる「体育会系」に対する批判の声は、近年特に高まってきている。大きなきっかけは、2018年に起こった日本大学アメリカンフットボール部の選手による反則タックル事件だろう。日大の選手が、対戦相手の関西学院大学のキープレイヤーに対して後方から危険なタックルを行い負傷させた、というものである。「日大の指導者から選手に対して具体的な指示があったのではないか」ということが取り沙汰されたが、真相はいまだに明確になっていない[2]。 しかし、そもそも今の日本で言われるような「体育会系」という集団はどのようにして形成されてきたのだろうか。また、その体育会系に対して「批判」は行われてこなかったのか──。 こういった問題を考える上で、草創期の日本野球で起こった出来事は大きなヒントを与えてくれるように思う。そこで今回から、19世紀末から20世紀初頭の「世紀の変わり目」に、日本野球の揺籃の地となった一高で起きた3つの事件について論じてみたい。 重要な事件は下記の3つである。

①インブリー事件(1890年) ②横浜外人倶楽部戦(1896年) ③一高生・藤村操の自殺(1903年)

今回はまず、①と②について見ていきたい。

野球版生麦事件? インブリー事件からわかる一高生たちの背景

1870年代〜1880年代の日本の野球は、一高以外にもさまざまな場所で野球の同好会的な団体が発足していた。まず、後の札幌移転を念頭に現在の芝公園内に設置された開拓使仮学校(現在の北海道大学の前身)、波羅大学(現在の明治学院)、東京英和学校(現在の青山学院)、駒場農学校(現在の東京大学農学部などの前身)、立教大学などの学校をベースにした同好会が存在していた。さらには、アメリカで鉄道技術を学んだエンジニアであった平岡凞(ひらおか・ひろし)を中心に新橋鉄道局内で作られた有志団体・新橋アスレチック倶楽部、かつての徳川御三卿の一角・田安徳川家当主の徳川達孝(とくがわ・さとたか)が設立したヘラクレス倶楽部、都下の慶應義塾や東京高等商業学校(現在の一橋大学)などの野球好き学生が集まった連合チームである溜池倶楽部……といったクラブチームが次々に生まれた。 現代と大きく違うのは、どれも基本的に有志の自発的な結社だったという点だ。これは草創期のアメリカで生まれたクラブチームとも同じである。学校内部で制度化された「部活」というものはまだなく、「学校」はあくまでも、仲間が集まるきっかけとしてあった。 そのなかでも、明治学院の「白金倶楽部」はエール大学で野球をプレーした経験を持つアメリカ人教師マクネアの指導を受けて無類の強さを誇っていた。野球史のなかで「日本野球最初の覇者」として扱われがちな一高も、1890年時点までは日本野球界の頂点にいたわけではなかったのだ。 第13回で述べたように一高は、1889年に東京の向ケ岡(現在は東京大学農学部などが入る弥生キャンパスとなっている)に移転し、1890年には寄宿舎が完成した。そこでは次世代の日本を担う若者を育成するために「籠城主義」「校友会」という2つの思想・仕組みを軸にした学生文化が形成されつつあった。それまでの一高の学内スポーツではボートが人気と実力を誇っていたが、寄宿舎完成以降は野球部がしだいに人気を集めるようになった。校内ではノックが熱気を帯び、昼休みにはキャッチボールと試合がおこなわれ、それを見守る者たちが自然発生的に応援団の起源となる集団を形成していった[3]。 その明治学院・白金倶楽部と一高が、1890年5月に向ケ岡の一高グラウンドで相まみえた。しかし蓋を開けてみると6回時点で6−0と白金倶楽部が大量リード。そんな中、当時明治学院で教えていたアメリカ人宣教師ウィリアム・インブリーが教え子たちを応援しようと、試合開始から遅れて一高グラウンドにやってきた。最初は正門から入ろうとしたところ、守衛が英語を解さないため、いくら説明しても校内に入れてもらえない。そこでインブリーは、正門ではなくグラウンドそばの低い垣根をまたいでグラウンドに入っていった……。すると、一高を応援していた一高生たちがインブリーを見咎めて詰め寄り、激昂した学生のうちの一人がインブリーに重傷を負わせた[4]。これが「インブリー事件」である。 ここまで書いてきて、一体何が起こったのかが皆目、見当がつかないはずである。アメリカ人教師インブリーは、なぜ重傷を負わねばならなかったのだろうか。 まず単純に、そもそも一高チームが白金倶楽部に大差で負けており、応援していた一高生たちのあいだにフラストレーションが溜まっていた、ということがあるだろう。しかし彼らの抱えていたフラストレーションには、単純に「大差で負けていた」ということにとどまらない背景があった。 ちょうど1890年頃から一高の校是となったのが「籠城主義」だった。籠城主義は、校長の木下廣次が「汚濁に塗れた世間から青年たちを隔離する」必要性を感じたことによって生まれたものだが、その「世間の汚濁」というのは色事・賭事などに限らず、明治前半期の日本を覆った過剰な欧化主義から守る、という意味合いもあった。 1880年代の日本は、世に言う「鹿鳴館時代」であった。当時の日本の大きな課題のひとつは欧米列強との不平等条約の改正であり、当時の外務大臣であった井上馨は外交交渉を首尾よく進めるには日本人が西欧文化を受け入れている様子を外国人に伝えることが必要だと考え、西洋風の迎賓館「鹿鳴館」を、現在の千代田区内幸町付近に建設し、連日のように外国の高官や商人たちを招いて園遊会や舞踏会、夜会、バザーなどを催した。しかし庶民の生活向上をよそに宴会に明け暮れていること、過剰な欧化政策に対する批判が次第に高まるようになっていたのである。

▲鹿鳴館。Rijksmuseum, Public domain, via Wikimedia Commons(出典)

1880年代の日本では、それまでの「脱亜入欧」からしだいに、日本という国が持つ伝統的な価値を見直すナショナリズムの時代へと移行しつつあった。1890年はちょうど、前年に発布された日本初の近代憲法「大日本帝国憲法」のもとで帝国議会が初開催され、戦前の道徳の支柱となった「教育勅語」も宣下された年である。日本が近代国家としての枠組みの整備をようやく完了したタイミングでもあった。 そんな中、インブリーが正門を通るのではなく垣根を越えて入ってきたことも、一高生たちにとっては問題であった。なんといっても一高は「籠城主義」であり、校内は清浄の地、校外は汚濁の地である。したがって一高校内にもし部外者が入ろうというときには必ず「正門を通る」という儀礼を行わなければならない。そういった強烈な観念が一高生に浸透しているなかで、こともあろうに「アメリカ人」が「垣根を越えて入ってくる」というのは、彼らにとって許しがたいことであった。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

「文化系/体育会系」「オタク/ヤンキー」という区分はなぜ生まれるのか―― “日本型教養主義”のウィーク・ポイント|中野慧

2021-11-01 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第15回「『文化系/体育会系』『オタク/ヤンキー』という区分はなぜ生まれるのか――“日本型教養主義”のウィーク・ポイント」をお届けします。今回は19世紀末の日本の文化状況と野球受容の進展を論じるにあたり、「文化」と深く結びつく「教養」の在り方について分析します。近代日本の教養主義が「没落」したのはなぜか。現代に至るまでの「教養」という言葉の使われ方とその反省点を振り返り、当時の文化状況をまなざす視座を共有します。

中野慧 文化系のための野球入門第15回 「文化系/体育会系」「オタク/ヤンキー」という区分はなぜ生まれるのか── “日本型教養主義”のウィーク・ポイント

文化をめぐる「教養主義」という問題系

本連載は「文化系のための野球入門」というタイトルであるが、「文化」という言葉は「教養」という言葉とも深く結びついている。そこで今回はまず、この「教養」という言葉について考えてみたい。 「教養」の意味を『新明解国語辞典』で引いてみると、「文化に関する広い知識を身につけることによって養われる心のゆたかさ、たしなみ」とある。そして近代日本における「教養」の観念を強く規定してきたのが「教養主義」という思想である。 現代のインターネット上でも「オタク教養主義」というものの存在が時折指摘される。そもそもの教養主義という思想の意味内容をよりわかりやすくするためにも、まずはオタク教養主義について見ていきたい。オタク教養主義とは、たとえば以下のような思考・行動様式のことである。 もしアニメオタクを名乗りたいのであれば、最近のものばかりではなく初代『機動戦士ガンダム』、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』、『機動警察パトレイバー2 the Movie』などは当然観ていなければならない。少年漫画を語りたいのであれば『進撃の巨人』『呪術廻戦』のような最近の作品だけでなく『ドラゴンボール』や『北斗の拳』は当然読んでいなければいけない……。 こういった、「◯◯を語るなら、当然××は履修していなければならない」という発想は、今でも私たちの心の奥に、なぜか深く埋め込まれているのではないだろうか。 教育社会学者の竹内洋によれば、そもそも教養主義とは「歴史・哲学・文学などの人文系の読書を中心[1]」とし、それを通じてゆたかな人間性を涵養しなければならない/涵養できるはずだ、という思考・行動様式であった。 教養主義は前回紹介した旧制高校の学校空間で明治時代後期に育まれ、大正期に旧制高校・帝国大学の学生たちの間で広がった。旧制高校生・帝大生たちは夏休みになると大学図書館や書店で読むべき本を入手して読書計画を立て、故郷や避暑地(高原や海岸)で読書に励む。しかし、遊んでしまったりボーッとしてしまったりして、夏休みの終わり頃になると、当初の計画の3分の1も進んでいないことに愕然とする……というのが毎年のパターンだったようである[2]。今でも大学生の一部に、このような夏休みを過ごしている者もいるだろう。 なお竹内によれば、「教養主義者である」ということと「教養がある」ということは必ずしもイコールではないらしい。

岩波文庫を何冊読んだとかのようなひけらかす教養であったり、教養がないことに劣等感を感じたりする教養をめぐる態度も教養主義である。だから、教養主義者が教養があるとは必ずしもいえないし、教養ある人が教養主義者でない場合もある。教養主義は多分に脅迫的な「所有する教養」つまり教養への強要主義ではあった。教養主義者は文化を味わうよりも所有したい気味の人のきらいがあった[3]。

教養主義は、明治後期に旧制高等学校で育まれ、大正期にはエリート学生たちの間での文化として確立し、いわゆる「大正教養主義」となった。教養主義の「ゆたかな人間性の涵養」という考え方は、戦後に制定された教育基本法にも「人格の完成」という言葉で教育制度のなかにも取り込まれた[4]。戦争の時代に前後して学生たちのあいだではマルクス主義への傾倒が起こり「左傾学生」として問題視されたが、やがてそれは戦後になると学生運動の理論的バックグラウンドとなった。しかし1970年代以降に学生運動が下火となり、1980年代のバブル景気、大学進学率の上昇による大学の大衆化の完成=いわゆる「大学レジャーランド化」によって、教養主義は衰退していった、とされている。 旧制第一高等学校で寄宿舎制度が成立し教養主義の基盤が作られたのが1890年で、高度成長の終わりがおおむね1970年代であるから、教養主義は実に80年にもわたって若者文化を規定し続けたことになる。 だが、ここで疑問が生まれてくる。「教養がある」ということの一義的な意味は「ゆたかな人間性を身に着けている」ということだったはずである。ところが旧制高校に端を発する教養主義は、なぜか〈人文系〉の〈読書〉でなければ「ゆたかな人間性の涵養」ができないかのような雰囲気をまとっている。そして現代のオタク教養主義に至っては、もはや「ゆたかな人間性の涵養」など目指しておらず、趣味仲間とのコミュニケーションツールとしての機能がメインになっている。逆に「趣味」に背を向け仕事に邁進する若手ビジネスマンのあいだでは「成功」を直線的に目指すNewsPicksのビジネスノウハウ本の読書がポピュラーな文化となっているが、そこでもやはり「ゆたかな人間性の涵養」という思想を見て取ることは難しい。以上が、かなり大雑把な“日本型教養主義”の展開である。

「文化系/体育会系」「オタク/ヤンキー」の対立図式

次にもうひとつ別の角度から、本連載のタイトル「文化系のための野球入門」にこだわってみたい。そもそも〈文化系〉〈体育会系〉の二項対立図式は、誰の、どのような意図から生まれてきたものなのだろうか。またそれと近いかたちで語られる〈オタク〉〈ヤンキー〉の二項対立図式とは、どのような関係があるのだろうか。 TBSラジオで長年続いている「文化系トークラジオLife」という番組がある。番組名に〈文化系〉という言葉が冠されているが、この番組のコンセプトは、“学生時代の文化系の部室でのおしゃべりのような空間・時間をつくる”というものだ。ここでは基本的に、学生時代に非スポーツ系の部活/サークル活動、たとえば吹奏楽部、放送部、新聞部、弁論部、文芸部、漫画研究会などに所属していた人たちが〈文化系〉として想定されているようである。 そして〈文化系〉と対置される〈体育会系〉は、野球部、サッカー部、バスケットボール部、剣道部、柔道部などのスポーツ系部活動に所属している(いた)人たちのことを指す言葉である。 より概念的にまとめると、〈文化系/体育会系〉とは、学校文化のなかでお墨付きを得られる部活動・サークル活動を主な軸とし、活動の舞台が「インドア」で「非身体的」であれば文化系で、「アウトドア」で「身体的」であれば体育会系であると言えそうだ。ここでいう「学校文化のお墨付き」とは、「教職員や保護者などの大人たちから活動を支持され、支援を受けられる」ということである。こういった状態は、社会学の言葉では〈規範的〉と表現することができる[5]。 一方で「オタク/ヤンキー」という二項対立図式と、〈文化系/体育会系〉にはどのようなニュアンスの違いが含まれているのだろうか。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

PL学園野球部の淵源? 明治期のトップエリートを育んだ「籠城主義」「校友会」というキャンパスカルチャー|中野慧

2021-09-28 07:00550pt

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第14回「PL学園野球部の淵源? 明治期のトップエリートを育んだ「籠城主義」「校友会」というキャンパスカルチャー」をお届けします。東京大学教養学部の前身とされる一高のキャンパスカルチャーから、現代の「野球エリート」たちを育む環境の淵源について考察します。

中野慧 文化系のための野球入門第14回 PL学園野球部の淵源? 明治期のトップエリートを育んだ「籠城主義」「校友会」というキャンパスカルチャー

〈文明化〉とはなにか

本連載の第12回で少し触れたが、20世紀にドイツとイギリスで活躍した社会学者ノルベルト・エリアスは『スポーツと文明化』のなかで、「近代におけるスポーツの発展は暴力が抑制されていく過程である」と論じている。 そもそも私たちは、〈闘争〉〈暴力〉をエンターテインメント(娯楽)として消費する性向がある。戦後日本では高倉健や菅原文太の任侠映画が人気を博してきたし、現在もたとえば暴力に明け暮れる不良少年たちの抗争を描いた『HiGH&LOW』シリーズや、『東京リベンジャーズ』などの作品が高い人気を得ている。

▲『東京リベンジャーズ』(2021)(出典)

人類史を遡ると、古代ローマでは奴隷どうしを「剣闘士」として戦わせたり、または剣闘士と猛獣を円形闘技場(コロッセオ)で戦わせたりしていた。中世ヨーロッパでは街の中心部で行われる犯罪人の処刑が、市民の日常の楽しみとして行われた。 古代ローマでは「ハルパストゥム」という、サッカーやラグビーなどのフットボールの原型となったゲームが行われていたが、殴る蹴るもOKで敵陣にボールを運ぶことを競うという、暴力的な色彩の非常に濃いゲームであった。このゲームはルネサンスの時期にイタリアで復活し、「カルチョ・ストーリコ(カルチョ・フィオレンティノ)」という名で現代も残っている。

▲現代も行われているカルチョ・ストーリコ。動画を見るとわかるが、ほとんど素手で戦う戦争のようである。

この民衆で行うフットボール(マス・フットボール)は、中世にフランス、イギリスへと北上し、村同士の戦いという形式を取り、あまりに過激化するので国王から禁止令も出された……というのはすでに述べたとおりである。 マス・フットボールは民衆娯楽としては優れていたが、暴力的すぎるという欠点があった。そこでルールを整備することにより暴力性を逓減させ、〈楽しみ〉=つまりスポーツへと純化させていったのがサッカーやラグビーである。 エリアス曰く、スポーツは民主主義社会でしか生まれないという。 人類史上最初に、現代のスポーツに通じる文化が生まれたのは古代ギリシアで行われた古代オリンピックだ。古代ギリシアでは、市民権を持つ男性たちが共同で政治に参加する「民主主義」に基づいた統治が行われていた(もっとも、民主政とはいっても基本的に女性や奴隷が排除されていたという点が、現代と大きく違うが)。普段は抗争に明け暮れるギリシア都市国家どうしが4年に一度、一時休戦をし、市民たちによる徒競走や円盤投げ、レスリングや戦車競走などで勝ち負けを競い合い、それを通じてゼウスをはじめとしたギリシアの神々を祀る宗教行事が古代オリンピックだった[1]。だが2世紀以降、地中海世界でキリスト教が普及したことにより、古代オリンピックは「異教の祭典」ということで白眼視されるようになり、やがて終焉を迎えた。 それから1500年ほど下って19世紀後半、普仏戦争でプロイセン(のちのドイツ)によって蹂躙されたフランスでは、「ドイツに復讐すべき」という世論が盛り上がっていた。そのときに「やられたやりかえせ、では真の平和は訪れない」という危機感を持ったフランス貴族のピエール・ド・クーベルタンが、かつてギリシアで行われていたという古代オリンピックにヒントを得て、「スポーツという平等なルールのもとで競い合う国際イベントを開催してはどうか」と考え、近代オリンピックを創始したのであった。古代オリンピックはゼウスらギリシアの神々を祀る祭典だったが、クーベルタンはその代わりに「世界平和」という理念を込め、近代オリンピックは現在にまで続いている。 こうしたフットボールやオリンピックの歴史を見ていくと、人間が持つ〈闘争〉〈暴力〉への渇望を、統一的なルールを定めるなどして暴力的な要素を取り除き、純粋な楽しみへと昇華させていく努力こそが、近代スポーツの歩みの本質であると言える。暴力性や乱雑さが濾過され、民主的な近代社会へと向かうプロセスこそがエリアスの言う〈文明化〉であり、スポーツはその重要な要素のひとつだった。近代スポーツの発生は、そうした大きな流れのなかに位置づけられるのである。

明治期、なぜサッカーやラグビーではなく「野球」が人気になったのか

野球が日本に入ってきた時期は、すでに述べたように近代化の波が押し寄せていた明治時代である。だが野球とほぼ同時期に、現代では野球よりも人気スポーツになりつつあるサッカーやラグビーなども入ってきていた。近代化以降に流入した舶来のスポーツのなかで、なぜ野球の人気だけが高まったのだろうか? この点に関しては「バットが刀に似ているので日本人に理解しやすかった」などさまざまな俗説があるが、日本のスポーツライターの草分け的存在である玉木正之(1952年〜)が、著書『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう! 』(春陽堂書店、2020年)のなかで興味深い説を述べていたので紹介したい。 玉木曰く、日本の武家社会では、平安時代に行われた源平合戦の時期から、最終的に「一騎打ち」で雌雄を決するという形式が好まれるようになっていった。 しかし当然ながら、人々どうしの紛争を解決する手段として暴力を用いる際に、雌雄を決するのは一騎打ちではない。相手をいかにして欺き、味方どうしでいかに連携して戦うか、つまり権謀術数と組織戦こそが勝利のためには必要であり、それが戦争のリアリズムである。 ところが血で血を洗う戦国時代を経て、江戸時代という平和な時代(パクス・トクガワーナ)になり、剥き出しの荒々しい暴力、勝つための組織戦=チームプレーが必要であるというリアリズムが鳴りを潜め、日本人たちの「戦い」そのものへの観念がフィクショナルなものへと変化していった。特に、戦国時代に行われたという上杉謙信・武田信玄の一騎打ちなどが文学や浄瑠璃で盛んに語られることで、庶民のあいだでも「戦い=一騎打ち」という観念が浸透していった。江戸時代という長い平和の時代を経て、日本人は「チームプレー」というものを理解するフレームワークを長らく失ってしまっていたのだ。 明治期に入ってきた舶来のスポーツのなかでも、サッカーやラグビーは前述のとおり、より本来の「戦い」のリアリズムに近いものだった。サッカー、ラグビーは「流れ」があり、チームプレーの側面もかなり強くある。このチームプレーというものの面白さが、当時の日本人には理解されなかった。しかし野球には投手と打者がいて、「一騎打ち」の性格が強く見られる。だから当時の日本人が持っていた戦い=一騎打ちというフレームで理解しやすかった、というのである。 逆に言えば野球は、そうした本当の戦いのリアリズムから離れたフィクショナルな部分が、ある意味で「平和ボケ」していた当時の日本人たちの心を捉えることができた、と見ることができる。こうして「平和ボケした日本人」の観念に合致し、人々の心をいったんは掴んだ野球はしかし、ここから「近代化」の荒波のなかに否応なく放り出されることになっていったのだ。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

明治期日本のスポーツとエンターテインメント ──「武道の誕生」とベースボール|中野慧

2021-09-06 07:00550pt

本日お届けするのは、ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第13回「明治期日本のスポーツとエンターテインメント──「武道の誕生」とベースボール」をお届けします。明治初期の日本で「ベースボール」はどのように受け止められたのでしょうか? 「作られた伝統」としての武道と「新奇なサブカルチャー」に過ぎなかったベースボールという位置づけから、当時の日本文化の情勢について考察します。

中野慧 文化系のための野球入門第13回 明治期日本のスポーツとエンターテインメント ──「武道の誕生」とベースボール

明治期日本が目指したのは「欧米」ではなかった

前回までは、19世紀後半のアメリカにおけるベースボールの定着を見てきたが、ではベースボールは日本にどのようにして入ってきたのだろうか。 明治維新は1868年であるが、ベースボールが日本に伝わったのはそのわずか4年後、1872年に東京で始められたとされている。だがその話に入っていく前に、この時期の「日米関係」について整理しておかねばならない。 そもそも近代以降の日本とアメリカの関係はやや複雑である。よく知られるように日本の開国の直接のきっかけは1853年のペリー来航であり、アメリカの強大な軍事力を背景にそれまで鎖国していた江戸幕府は開国を余儀なくされた。幕府の「弱腰」に対して、それまで冷遇されていた薩摩・長州という外様の藩の武士たちを中心に「攘夷(外国人を打ち払うこと)」を掲げた暴力の嵐が吹き荒れ、やがて倒幕運動へとつながっていった。 ところが1860年代の幕末維新期にはなぜか、日本史においてアメリカの影は薄い。アメリカはペリー来航の50年代には太平洋・東アジア地域に活発に進出していたが、60年代は小康状態となっている。原因は前回述べたように、1861〜65年にかけて戦われた南北戦争とその後の戦後収拾に追われていたからだ。アメリカは内戦の影響で、英仏をはじめとした西欧列強の東アジア進出、より直接的にいえば中国進出に遅れをとってしまった。 1867年11月の大政奉還後、1868年初めから始まった戊辰戦争は、幕府はフランスの、薩長同盟(新政府)側はイギリスの支援を受けて戦われた。この戦争はいわばフランス・イギリスの代理戦争の様相を呈していたのだが、アメリカはあくまでも「局外中立」の立場であった。 そのため、戊辰戦争が新政府軍の勝利に終わったあともアメリカは、日本国内に強い影響力を行使することはなかった。 戊辰戦争後、明治新政府はスローガンとして「富国強兵」を掲げたが、国家の重要課題である軍事に関して、陸軍はフランス(のちにドイツ)、海軍はイギリスを模範とした。また、近代国家に不可欠な法律の整備においては特にドイツを参照した。明治維新の3年後の1871年に普仏戦争でフランスを破ったプロイセンにより、それまで統一されていなかった「ドイツ」が国家として成立したが、明治新政府は日本と同じく君主を戴く権威主義国家としてドイツを模範としたのであった。 明治政府のリーダーたちから見たとき、日本と同じ君主制国家としてドイツやイギリスは模範だと認識していた一方で、アメリカは模範とすべき国ではなかったのだ。「文明開化」「脱亜入欧」とはいっても、日本が国家として目指すべき理想像のなかにアメリカが入っているわけではなかった。そもそもイギリスやフランス、ドイツ(プロイセン)は国家としても歴史が古く、王政・帝政の伝統を持っていた(フランスは1789年のフランス革命以降は共和制の時代もあったが、明治維新の時期はナポレオン三世の第二帝政とその崩壊の時期である)。 一方、アメリカのことは「日本に比べれば歴史の浅い国である」と軽視する向きも強かった。つまり明治期に近代国家への道を歩み始めた日本は、西洋の文物を取り入れる際に、オフィシャルな場所では「欧米」ではなく、あくまで「西欧」を参照していたのだ。これは実は、日本における野球の定着を見る上で極めて重要なポイントである。

イギリスからやってきたスポーツ、アメリカからやってきたベースボール

明治国家は、政府・民間レベルでさまざまな国から外国人を教師として招いた。なかでもイギリスからやってきたフレデリック・ウィリアム・ストレンジは、現在の東京大学の前身のひとつである「予備門」で、学生たちにホッケー、サッカー、クリケット、テニスや陸上競技、ボートなど、当時イギリスで学生たちの間で盛んに行われていたスポーツを伝えた。ストレンジは「部活動」や「運動会」など、日本における集団でおこなわれるスポーツ活動の土台となるコミュニティのあり方、催事の雛形をつくった人物である。 もともとストレンジの母国イギリスでは、貴族や有力者の息子たちが集まるパブリックスクール(寄宿舎制の学校)で、スポーツが「道徳心を備え、リーダーシップとフォロワーシップ、公平性(フェアプレイ精神)のある立派な青年を育てる」として教育プログラムに組み込まれていた。この背景には、キリスト教のプロテスタンティズムの考え方のひとつ、「スポーツで道徳的健全性が養われる」とする筋肉的キリスト教(Muscular Chiristianity)という思潮があった。逆に、スポーツに積極的に親しもうとしないパブリックスクールの生徒は、「勉強虫(aesthete)」「女々しい(effeminate)」としていじめられるありさまで、時には自殺にまで追いやられることもあったという[1]。日本における近代スポーツの父とされるストレンジの背景に、そういった英国パブリックスクールの文化があったことには注意が必要である。 さて、ベースボールを日本に最初に伝えたとされるのは、同じ時期にアメリカからやってきたホーレス・ウィルソンという人物である。ウィルソンはもともと南北戦争にも参加した軍人で、来日してからは英語や数学を教えるかたわら、1872年から東京大学の前身のひとつである第一番中学でベースボールを学生たちに教え始めた。第一番中学は翌年から「開成学校」となってグラウンドも作られ、そこでベースボールの試合も定期的に開催されるようになった。これにはイギリス人であるストレンジも興味を示して参加し、開成学校がさらに改組された「第一高等中学校」ではベースボールをプレイする学生有志団体が立ち上がった。 ニューヨークでニッカボッカーズがベースボールを始めたきっかけが「デスクワークで運動不足になりがちなホワイトカラーを戸外に連れ出す」ということであったのと同じように、ウィルソンがベースボールを日本の学生たちに教えようと考えたのは「学生たちが勉強ばかりで運動不足だから」であった。 明治期には外国からさまざまなスポーツが入ってきており、ベースボールとほぼ同じ時期にサッカーやラグビーなどのフットボールも入ってきている。外国からさまざまな文物が流入するなかで、西欧ではない「アメリカ」のものである野球は、あくまでも学生たちのあいだではサブカルチャーであった。 だがベースボールは、1870年代から1890年代にかけてしだいに日本に普及していった。その際には「野球」という名称はまだなく、「打球鬼ごっこ」と呼称されて、子どもたちのあいだにも広まった。なお「野球」という名称が誕生するのは明治維新のずっと後、1894年のことである。 余談だが、この草創期の野球には木戸孝正、牧野伸顕という二人の人物が参加していた。明治維新では西郷隆盛、木戸孝允、大久保利通が「維新三傑」とされているが、木戸孝允の養子が木戸孝正で、大久保利通の次男が牧野伸顕である。この二人が、アメリカ留学の手土産としてバットやボールを持ち込んだという話が残っているのだ[2]。木戸孝正の長男・木戸幸一、そして牧野伸顕は、のちに昭和天皇の側近となった。二人は昭和戦前期には「君側の奸(天皇のそばにいながら自分たちの利益のために間違った情報を天皇に吹き込む輩)」として陸軍青年将校たちから敵視され、命までをも狙われながら、太平洋戦争末期には終戦工作に貢献している。これも「野球」と「軍部」の関係として面白いひとつのエピソードかもしれない。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

なぜベースボールは「アメリカの国技」とされるのか? 近代化と南北戦争の後先|中野慧

2021-08-11 07:00550pt

本日お届けするのは、ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第12回「なぜベースボールは『アメリカの国技』とされるのか? 近代化と南北戦争の後先」をお届けします。ベースボールが「アメリカの国技」になるまでに経た変遷とは? 独立・南北統一後のアメリカが、国家のアイデンティティを生み出す物語として用いたベースボールの歴史に迫ります。

中野慧 文化系のための野球入門第12回 なぜベースボールは「アメリカの国技」とされるのか? 近代化と南北戦争の後先

ベースボールに併存する「アーバン」と「カントリー」のイメージ

現在のアメリカでは野球といえば「都市(アーバン)」よりも「田舎(カントリー)」を想起させるものになっている。たとえばメジャーリーグの球場では7回に入る前に「Take me out to the ball park〜♪」という歌いだしで有名な「私を野球に連れてって」という曲を流す慣習がある。これは、その牧歌的なメロディ、そして野球場全体の風景も相まって、「カントリー」のイメージを強烈に立ち上げるための「装置」のひとつだ。 また、野球映画の名作とされるもののひとつに『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年公開)という作品がある。ここでもテーマとなっているのは、「田園」を中心としたアメリカの「ホームタウン」へのノスタルジーである。

▲『フィールド・オブ・ドリームス』フィル・アルデン・ロビンソン(監督)、ケヴィン・コスナー(主演)、1989年公開(出典)

前回、「ベースボール」が生まれたのは「都市」であるニューヨークだと述べた。だが19世紀前半当時のニューヨークは、今のような巨大な高層ビルが立ち並ぶ都市というよりも、田舎だった場所が「都会」へと変貌していく狭間の時代でもあった。そのためニューヨークで誕生したベースボールは、「都会」の性格を持ちながらも、そのなかで同時に「田舎」へと逆行する矛盾したベクトルも存在し得たのであった。 フランス生まれでアメリカに帰化した批評家のジャック・バルザンは、「アメリカ人の精神や心を知ろうとするならベースボールと、そのルール、現実を学ぶのがよい」と述べている[1]。現在もアメリカにおいて野球は、視聴率や競技人口などの実際的な数字ではアメリカンフットボールやバスケットボールに遅れをとりつつあるものの、アメリカの「国技」としての立ち位置をかろうじて維持している。これには、アメフトやバスケットボールにはない「田舎」へのノスタルジーという要素が今も残っているということも大きく寄与しているだろう。

ニッカボッカーズが「ベースボール」に加えた要素

ニューヨークのビジネスマンだったアレグザンダー・カートライトら「ニッカボッカー・ベースボール・クラブ(以下、ニッカボッカーズ)」が始めたベースボールには、「田舎から都市へ」「農夫からホワイトカラーへ」「女性から男性へ」という矢印を、一応は見出すことができる。 もともと老若男女が楽しめるスポーツだったラウンダーズやタウンボールに、ニッカボッカーズが新たに加えた要素は「パワー」であった。 それまでのラウンダーズ/タウンボールには「ソーキング」と言って、守備側が走者にボールを当てるとアウトにできるというルールがあった。そのルールは、子どもが柔らかいボールでやっていたのなら、そこまで暴力的な競技には映らないかもしれない。しかし成人男性がそれをやると、途端に危険かつ暴力的な色彩を帯びるスポーツになってしまう。 そこでニッカボッカーズは、成人男性としてこのスポーツに興じるために「ソーキング」を禁止するルールを定めたのであった。そうして直接的に人間の身体を害する暴力的な行為が抑制されたことにより、ボールとその移動だけに「パワー」が注がれることになり、このスポーツを「成人男性が興じていいもの」に変化させることができた[2]。ここにおいてベースボールが、「男らしさ」の表現として受容される素地が整ったのだった。 20世紀にドイツとイギリスで活躍した社会学者ノルベルト・エリアスは、「近代におけるスポーツの発展は暴力が抑制されていく過程である」と論じた[3]。ベースボールのルールの変化も、文明史的なこうした流れのなかのひとつであるといえる。 それまでのスポーツというものは、もっぱら「する」ものであり、見世物的な要素は少なかった。しかしベースボールにおいては、「パワーの発揮」があくまでも限定的かつ非暴力的な性格を有したことによって、成人男性の「男らしさ」を「みる」スポーツ、つまりスペクテイター・スポーツとしても発展していくこととなった。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

女性、イギリス、ホワイトカラー──野球というスポーツの起源|中野慧

2021-07-21 07:00550pt

本日お届けするのは、ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第11回「女性、イギリス、ホワイトカラー──野球というスポーツの起源」。アメリカから輸入されたものであるにもかかわらず、しばしば保守的なイメージを喚起させる日本野球の起源はどのようなものなのでしょうか。スポーツをめぐる人類史の概略と近代の欧米諸国民のライフスタイルから、「ベースボール以前」のベースボールを振り返ります。※アイキャッチ画像は、2019年6月、イギリスの首都ロンドンにあるロンドン・スタジアムでニューヨーク・ヤンキースとボストン・レッドソックスのMLB公式戦が開催された際のもの。アメリカ合衆国空軍がパブリック・ドメインで公開している(出典)。

中野慧 文化系のための野球入門第11回 女性、イギリス、ホワイトカラー──野球というスポーツの起源

前回までは、日本における高校野球の文化性について書いてきた。現代日本における野球の文化的位置は、これまでの人々の意識や社会の構造にかなり規定されている、というのが暫定的な結論であるが、では日本の野球文化はどのようにして構築されてきたのだろうか。 ここからは〈歴史編〉と題して、さまざまな要素と絡めながら野球史を批評的に記述していきたい。なお本連載ではこれまで「です・ます調」で執筆してきたが、批評的な叙述と馴染みにくいということを考慮し、編集部と相談の上、「だ・である調」に変更することとした。

「旧日本軍」「武士」と結び付けられる日本野球

高校野球について考えてきて改めて気付くことだが、日本の野球はなぜか「旧日本軍」や「武士」のイメージと結びつけられがちではないだろうか。 たとえば表層的な面だけとっても、高校球児たちがみな坊主頭にしていたり、甲子園の開会式で一糸乱れぬ軍隊式の行進をしていたり、終戦の日の正午に戦没者に黙祷を捧げていたり、9回2アウトで負けている側のチームの打者が内野ゴロを放ったら必ず一塁ベースにヘッドスライディングで「特攻」して「玉砕」する、という風習が堅持されていたり……などなど、見るものに何やら軍国主義的な印象を与える行動様式を維持している。こうしたことが「前近代的な非合理性の象徴」として、21世紀のネット空間では批判の槍玉に挙げられることが多い。 また、学生野球の練習着は、なぜかシャツとズボン、帽子ともに無地の白のものを着るというのがスタンダードになっている。これは柔道や空手の道着を想起させるデザインである。さらにいえば、野球日本代表の愛称は「侍ジャパン」であり、ユニフォームも武士の甲冑をイメージさせるものが採用されている。日本野球にはなぜか、このように復古的・保守的な要素が埋め込まれている。言い換えれば、それはある種の「右翼性」と言ってもいいものだろう。 なお「右翼」という言葉自体は非常に多義的である。もともとはフランス革命で議会ができた際に、比較的穏健な主張をしていた人々が議会の右側に陣取り、逆に急進的な主張を持つ人々が左側に陣取っていたことに端を発する。このふたつの言葉の定義を、評論家・浅羽通明の著書『右翼と左翼』から引いてみよう。

「左」「左翼」は、人間は本来「自由」「平等」で「人権」があるという理性、知性で考えついた理念を、まだ知らない人にも広め(「啓蒙」)、世に実現しようと志します。これらの理念は、「国際的」で「普遍的」であって、その実現が人類の「進歩」であると考えられるからです。 ですから、現実に支配や抑圧、上下の身分、差別といった、「自由」と「平等」に反する制度があったら、それを批判し改革するのが「左、左翼」と自任する人の使命となります。ゆえに多くの場合、「改革派」「革命派」なのです。 (中略) 対するに「右」「右翼」は、「伝統」や「人間の感情、情緒」を重視します。「知性」や「理性」がさかしらにも生み出した「自由」「平等」「人権」では人は割り切れないと考えます(「反合理主義」「反知性主義」「反啓蒙主義」)。 ゆえに、たとえそれらに何ら合理性が認められないとしても、「長い間定着してきた世の中の仕組み(「秩序」)である以上は、多少の弊害があっても簡単に変えられないし、変えるべきでもない」と結論します。 こうした「伝統」的な世の中の仕組みには、近代以前に起源を有する王制、天皇制、身分制などが含まれ、それらは大方、「階層的秩序」「絶対的権威」を含んでいます。 「右、右翼」と称する人は、それら威厳に満ちた歴史あるものを貴く思って憧れる「伝統的感情」を重んじ(「歴史主義」「ロマン主義」)、そんなものは人権無視で抑圧的で差別の温床だなどとさかしら(「知性的」「合理的」「啓蒙的」)に批判する左翼らが企てる「革命」「改革」から、それらを「保守」しようと志します。(浅羽通明『右翼と左翼』幻冬舎新書より)

この浅羽の定義に倣うならば、いわば右翼とは「歴史あるコミュニティに貢献し、昔ながらの伝統を守ることを重視する態度」だといえる。これは野球に関わる守旧派と一般的には目されている高野連や、昔ながらの体罰や罵声を伴う指導や文化を維持しようとする人々の行動様式とも重なっている。

しかし、よく考えてみるとこれは奇妙なことである。というのも、もともと野球は、アメリカ由来のものであるはずだからだ。その「輸入された」ものに、なぜ「武士」や「旧日本軍」といった右翼的イメージが重ねられるのだろう。 多少は野球の歴史に詳しい人であればすぐに気付くことだが、戦前、特に日中戦争〜太平洋戦争の期間、野球は政府・軍部によって「敵性スポーツだ」ということで迫害されていた。「ストライク」が外来語だということで「ヨシ一本」などと言い換えさせられていたのだ。 それがなぜか、戦後から現在に至るなかで高校野球を中心とするアマチュア野球は「日本軍的」なイメージ、さらには日本古来の伝統的な価値観である「武士」のイメージを背負わされるようになった。たとえば戦前の軍国主義日本に肯定的な価値を認めている靖国神社の戦争博物館「遊就館」には、戦争で亡くなった「英霊」たちの名簿のすぐそばに「戦没野球人」たちの特別コーナーが設けられている。戦前の野球人たちは軍部から迫害され、徴兵された先の軍隊でも「敵性スポーツをやっているから」という理由でいじめにすら遭っていた人たちであるにもかかわらず、である。そう、野球という「アメリカ」的なものが、戦後の長い時間をかけていつの間にか「日本軍的」「武士的」なものに鋳直されてしまっているのである。 さらにいえば、アマチュア野球がそうした復古的な性格を持った一方で、なぜかプロ野球のほうには「自由」の文化性が宿っている。野茂英雄やイチローのような個性的なフォームの選手が活躍し、長嶋茂雄や新庄剛志のような奔放な選手が「スター」になりえた。投手・打者双方で高いレベルのパフォーマンスを発揮する大谷翔平の「二刀流」というプレースタイルも、日本プロ野球では許容された。「日本の野球」と一口に言っても、大きくこの二通りの文化性が生きているのである。 そこで、ここからは、スポーツの歴史、野球の歴史を追いながら、なぜ今の日本野球がこのような文化性を宿しているのかを、現代の事象とも照らし合わせながら考えていきたい。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

2 / 4