岡田斗司夫プレミアムブロマガ 2019/12/19

今日は、2019/12/01配信の岡田斗司夫ゼミ「明治娯楽物語」からハイライトをお届けします。

岡田斗司夫ゼミ・プレミアムでは、毎週火曜は夜7時から「アニメ・マンガ夜話」生放送+講義動画を配信します。毎週日曜は夜7時から「岡田斗司夫ゼミ」を生放送。ゼミ後の放課後雑談は「岡田斗司夫ゼミ・プレミアム」のみの配信になります。またプレミアム会員は、限定放送を含むニコ生ゼミの動画およびテキスト、Webコラムやインタビュー記事、過去のイベント動画などのコンテンツをアーカイブサイトで自由にご覧いただけます。

サイトにアクセスするためのパスワードは、メール末尾に記載しています。

(※ご注意:アーカイブサイトにアクセスするためには、この「岡田斗司夫ゼミ・プレミアム」、「岡田斗司夫の個人教授」、DMMオンラインサロン「岡田斗司夫ゼミ室」のいずれかの会員である必要があります。チャンネルに入会せずに過去のメルマガを単品購入されてもアーカイブサイトはご利用いただけませんのでご注意ください)

ここから、ようやっと本題です。

明治の娯楽物語ということで、この本の中に出て来る世界を紹介するんですけども。

「明治娯楽物語」というふうに言いました。あのね、小説というのがまだ存在しない時代なんですよ。

小説というのは何かと言うと、まず、政治家とか思想家がぶち上げるものを「大説」と言ったんです。つまり、世の中には大説と小説。大きい説と小さい説があるんですよ。大説というのは、政治家とかその関係者が言うようなもののこと。それに対して個人が「こう思います」と言うのが小説だった。そんな時代なんですね。

だから、フィクション、お話とかストーリーを考えたものを指して「小説」とは言わなかったんです。それはもう「物語」と言ってたんですね。

そんな明治時代の文学といえば、もちろん、夏目漱石や森鴎外なんですけど。

しかし、実際に鴎外や漱石よりも何十倍も売れたのは、今話した明治娯楽物語という、ちょっと不思議なジャンルの小説群だったんです。

今やほとんど残ってない……というか、国会図書館には残っているんですよ。国会図書館のデジタルアーカイブに行ったら、スキャンされている画像が残っているから、ナンボでも見れるんですけど。しかし、それを読んでいる人はほとんどいないし、僕らの文化の中で、それの位置づけしている人もほとんどいない。

それを唯一しているのが、この山下泰平さんの書いた『「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する本』という本なんです。なので、今日はそれを推してるわけなんですけれども。

明治という時代は、ものすごい勢いで文明開化が進んだ時代。

とにかく、西洋文化を、1分1秒でも早く取り入れないと生き残れない。生きていけない。日本という国が植民地化されて滅びてしまうという、大変切迫した時代でした。

昨日まで読んでいた、江戸時代の貸本なんて、もう、読んでられないわけですね。だからといって、欧米の文学を読むには敷居が高い。よくわからない。「欧米の知識が必要だから、そういうものを読まなきゃいけないんだけれど、出来れば読み慣れた講談とか、江戸時代の文体で読みたい」と。これが、今や忘れられた明治娯楽物語というジャンルの読み物なんです。

講談というのは、かつて起きた事件とか事実、あとはわかりにくい問題を、講談師が「パンパン! さて、そこで~」というふうな話芸でもって説明するもののことなんですけど。日本というのは、この講談の文化が江戸時代からやたら進んでいたので、「とにかくわかりやすく教えてくれるもの」として親しまれていたんですよ。

しかし、西洋から入ってくる小説とか論文というのは、その体になってないので、「誰かこれをわかりやすく講談調にしてくれ!」というニーズがあった。それに答えたのが、明治娯楽物語ですね。

・・・

これは、大衆小説とはちょっと違うんですよ。あくまでも「西洋知識を手軽に取り入れるための手段」であって、「べンとかメリーとかですねそんな変な名前が出てくるような気難しい話は真っ平だ!」と思っている人が読んでいたもの。

そこで大ヒットしたのが「弥次喜多」というフォーマットなんです。まあ、「明治になって、まだ弥次喜多なのか」とも思うんですけど。

この本の中に、僕がちょっと気に入ってるフレーズが出てきて。この付箋を貼っているところ(15ページ)なんですけども、「弥次喜多とヴェルヌの悪魔合体」というふうに書いてあります。

本当に、そんな時代の徒花みたいな物語を紹介します。

通称:弥次喜多として知られる『東海道中膝栗毛』というのは、1802年に十返舎一九が書いた滑稽本です。

「栗毛」というのは「栗毛の馬」のことなんですね。本来、馬に乗って楽ちんに旅するところを、自分の膝を使って、つまり歩いて旅をする。それを「膝栗毛」という言い方をしてるんですね。まあ、そんな江戸流のオシャレな表現です。「歩いて旅をする」と書くんじゃなくて、「俺の栗毛は自分の膝だぜ」ということで「膝栗毛」と言っているんです。もう、オシャレなんですよ。

これに登場するのが、主人公の弥次郎兵衛と喜多八です。略して弥次喜多コンビです。

今日は本当に日本史ですよね。この間までヨーロッパ史やアメリカ史をやってたのに(笑)。

弥次郎兵衛というのはどんなヤツかというと、50歳手前のデブの教養人。まあ、俺みたいなヤツを想像してください。

駿河の国で商売してたんですけど、遊びで借金が多くて江戸に夜逃げ。……ここも、なんとなく自分に似てて親近感が湧くんですけど(笑)。

この夜逃げする時に、わざわざ一句読んでいるんですね。「借金は富士の山ほどある故に、そこで夜逃げを駿河者かな」と。なかなかオシャレでカッコいいんですけど。全編、こういうダジャレしか載ってないんですよ。『東海道中膝栗毛』って、なかなか現代語訳がないんですけど、それは当たり前で、こういう下らないことしか書いてないからなんですよね。

そんな弥次郎兵衛に対して、喜多八というのは弥次郎兵衛の陰間でした。江戸時代に、ホモの売春をやっている人のことを「陰間」と言ってたんですけど、喜多八はですねそれだったんですね。

しかし、陰間というのは、普通、13歳から20歳くらいまでが盛りで、20歳を超えると、もうそんな陰間には用はなくなるんですね。なので、喜多八も引退して、ある商店で奉公してたんですけど、そんな中で同僚の女中を妊娠させてしまって、まあ、なんとかそれと結婚した。

結婚した祝言の夜に、江戸に逃げてきた弥次郎兵衛と久しぶりに会ったんですけども。しかし、再会した弥次喜多コンビが、妊娠した新妻の前で大喧嘩をするんですね。そのショックで、嫁さんは、その場で死んでしまう。

その嫁さんの葬式をしていたら、喜多八の商店での使い込みや、女将さんに言い寄っていたのがバレて、商店の主人も死んでしまって、「エラいことになった!」ということで、「このまま江戸にはいられない!」と言って、死んでしまった嫁さんを放ったらかして2人で逃げて旅をするというのが『東海道中膝栗毛』の冒頭の数十ページなんです。

もう本当にね、人間のクズしか出てこないんですよ。デタラメな話。これを江戸の庶民はゲラゲラ笑って読むわけですね。

旅行して、2人がやることと言ったら何かと言うと、だいたいは、その土地の名物とかを見たり食べたりしながら、時々、弥次郎兵衛というヤツが、ちょっと教養があるから「いや、これは〇〇だ」とか言って、喧嘩になったヤツに知識でマウントしたりとか、そういう話だったんですよ。

まあ、江戸時代の『ポプテピピック』とか『パタリロ』みたいな話だと思ってくれれば、間違いないと思います。

江戸時代は、旅行も自由に出来ないので、これがガイド本としても大ヒットした、と。

まあ、十返舎一九というのは絵も描けたので、ちょっといい絵も描いてたんですよ。だから、インスタグラムのインフルエンサーみたいなノリで、この弥次喜多の話というのは大流行したんだと、僕は考えています。

作者の十返舎一九は『東海道中膝栗毛』が大流行したもんだから、続編も書いたんですけど。一九以外の作者も、いっぱい続編を書いたんですね。

もう、2次創作のやりあいみたいになっていて、誰が原作かわからないくらいになってた。それが、明治に入る頃までずーっと続いていたんですよ。

その結果、明治になってから入ってきた、イギリスとかアメリカとかドイツとかフランスとか、いろんな国の情報を元に、世界中を旅する弥次喜多の話が、明治時代になってもまだ出版されることになったわけですね。

・・・

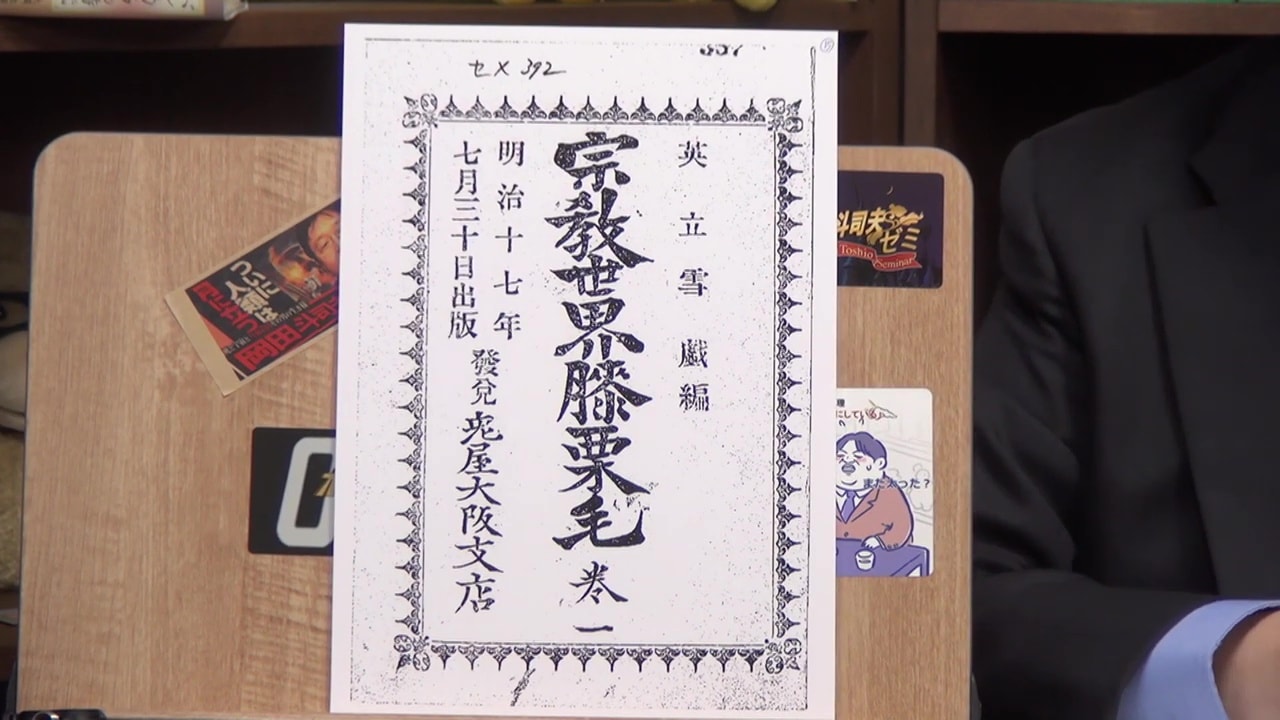

明治14年、ジュール・ヴェルヌの『月世界旅行』……SFの古典ですね。これが東京で出版されたんですけど。その3年後の明治17年に「弥次喜多に宇宙旅行をさせる」という、『宗教世界膝栗毛』というのが発売されました。

(パネルを見せる)

【画像】『宗教世界膝栗毛』表紙

あの「宗教世界」って言うんですけど、当時は「惑星」とか「星」という言葉に馴染みがなかったので、もう「世界」と言ってるんですね。この「世界」というのは「星」のことです。

弥次喜多は、月へ行く途中で、その隣にある無闇矢鱈世界というところに行って、その後、宗教世界という星に次々に行くんです。

宇宙旅行の方法は、ジュール・ヴェルヌの原作通り、「超大型の大砲がアメリカで完成した」というもの。

弥次喜多が「じゃあ行ってくるか」ということでアメリカに行くと、アメリカ人が困っている。「どうしたんでえ?」と言うと、「いやいや、月世界に行く船は出来た。しかし、みんな怖くて乗れない」と言う。

すると、弥次喜多が「アメリカ人といっても度胸がねえな! じゃあ、日本から来た俺っちが乗ってやろうか!」と言って乗るんですけど。

その乗り方が……これ、国会のデジタルアーカイブから持ってきたページなんですけど、超わかりにくいんですよね。

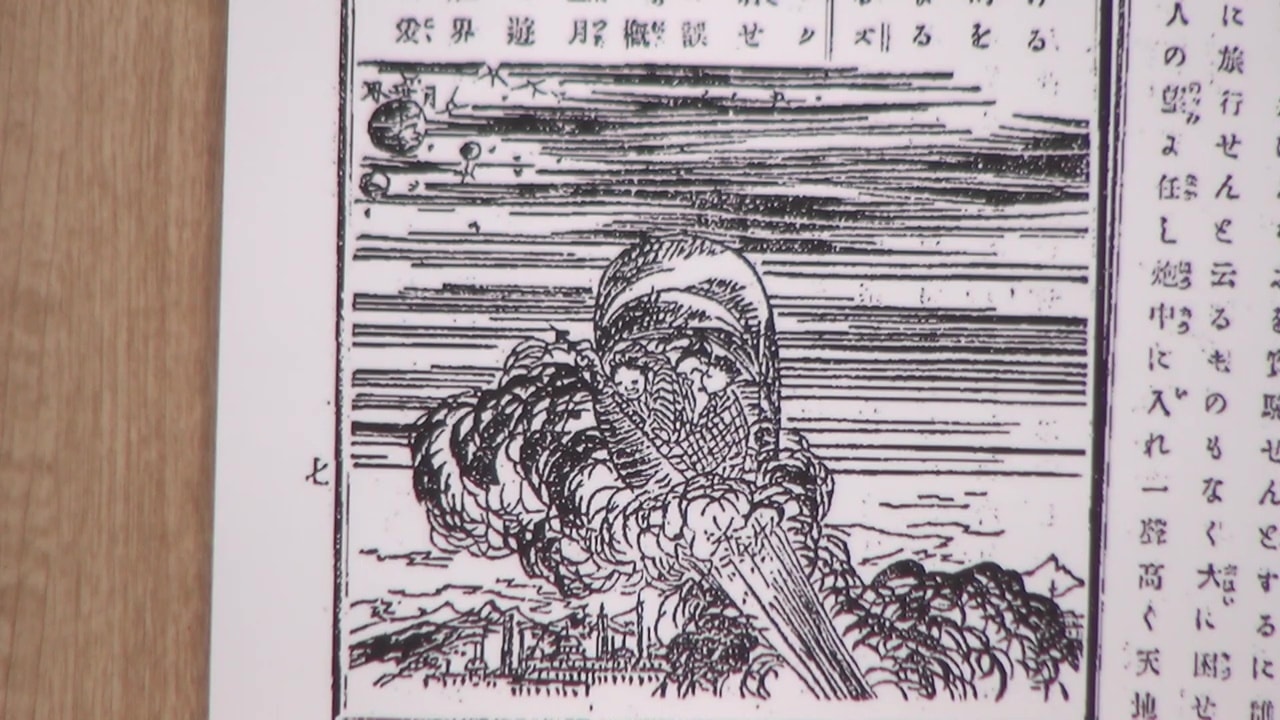

(パネルを見せる)

【画像】大砲にしがみついて飛ぶ

「大砲の弾にしがみついて飛ぶ」という方法なんですね。乱暴な方法なんですよ。

元ネタになってるジュール・ヴェルヌの小説では、ちゃんと大砲の作り方とか、発射時の衝撃の吸収方法とか、無重力の描写が、19世紀に書かれた小説にも関わらず、ちゃんとあるんですよ。

だけど、この『宗教世界膝栗毛』では、作者に科学知識がゼロなんですね。なので、「ヴェルヌが書いていることがよくわからない。でも、読者はそういう最新の科学知識を求めている」ということで……もう、序文には偉そうに書いていあるんですよ。「西洋ではこういうのが当たり前だ!」とか「みんな宇宙とか他の世界のことを知らなければいけない!」とか書いているんですけど。作者がそのことを全くわかってないんです。

例えば「宇宙に空気がない」ということはわかっているんですけど、空気がなかったらどうなるのかというと「声が聞こえにくい」とか、あと「息をする時にすぐ喉が詰まる」という描写が延々とあるんです。

この『宗教世界膝栗毛』は、大ヒットはしなかったんですけど。「最近の科学知識を弥次喜多のフォーマットで紹介する」という形式は当たったらしく、その2年後の明治19年には『人体道中膝栗毛』というのが、別の作者によって出版されます。

『人体道中膝栗毛』もね、もうデタラメなんですよ、本当に。これも「解剖学や生物学の勉強になる!」という触れ込みだったんですけど、旅に出るお金のない弥次喜多が「仕方がない」というだけの理由でミクロ化して、人間の体の中を旅するという道中モノなんですけど。

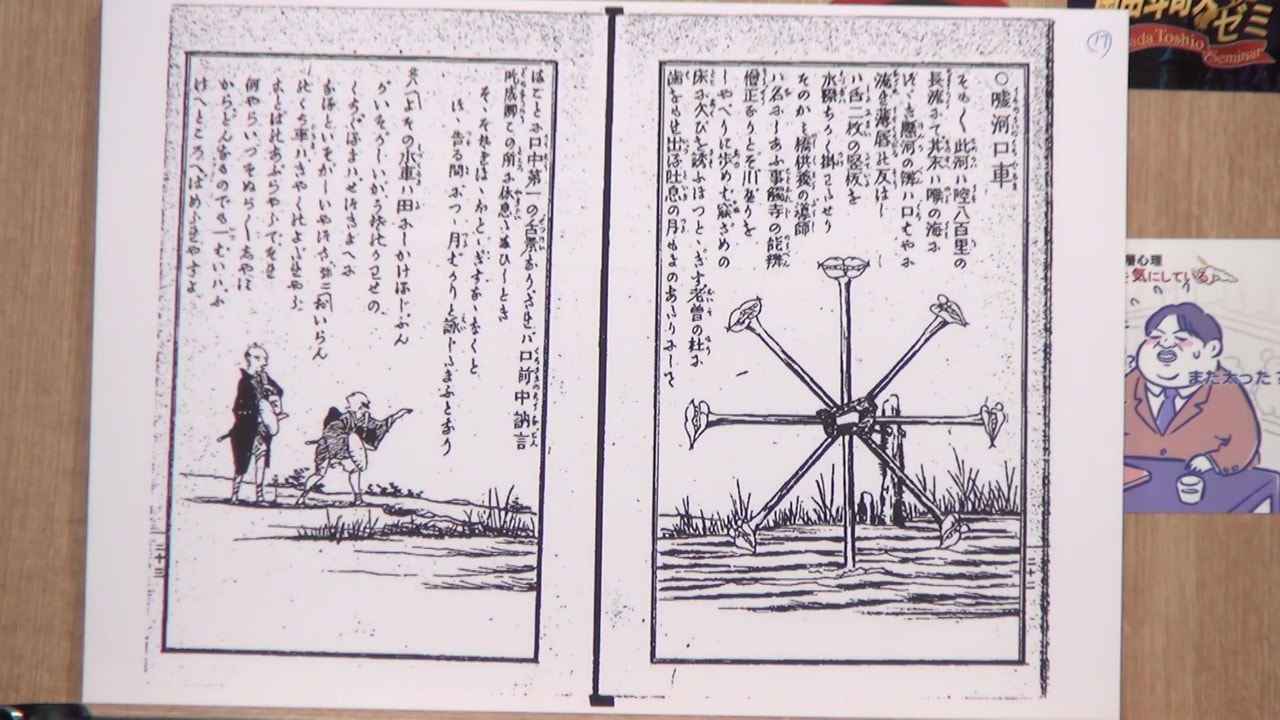

(パネルを見せる)

【画像】口車

これは「口車」という場面です。大きな川に水車が掛かっている。よく見ると、この水車は唇で出来ている。「あれこそが口車だ」と言うんですけども。

「そもそも、この川は嘘八百里の長流にて、二枚舌の立板に口車がかかっている」という、またダジャレなんですよね。もう、全く解剖学の勉強にならずに「ほら見ろや、あれが口車だ。信用ならねえぞ」なんて言ったりするんですけども。

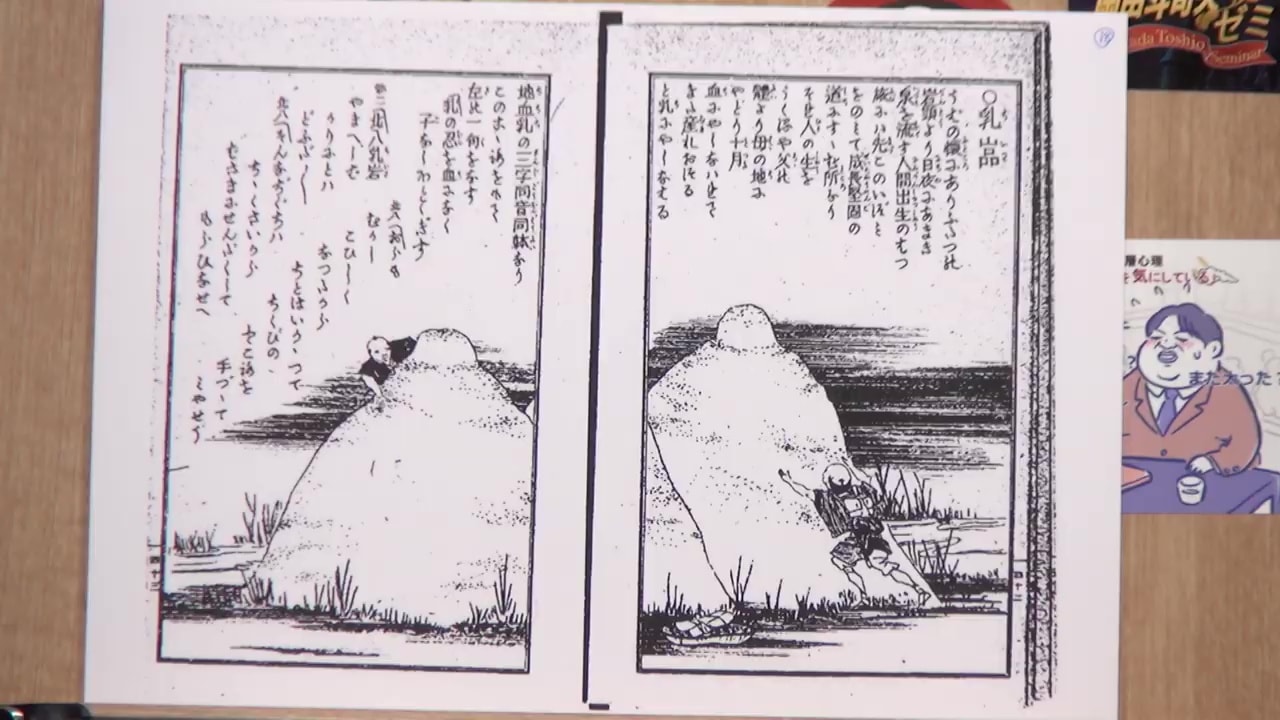

その後、弥次喜多はいろんなところに行くんですけど。例えば「乳山」。「胸まで旅行したら、デカいおっぱいに登山」という、もう中学生の妄想みたいなものを本にして、またこれも、そこそこヒットしちゃったんですよね。

【画像】乳山

要するに、弥次喜多というのは西洋文明を取り入れるためのフォーマットで、今で言う異世界モノなんです。

さっき話した「異世界に転生した」みたいなラノベでも、読んでる内に「中世ヨーロッパの知識が手に入るじゃん」とか「当時の王様とか政治経済の話を勉強出来るじゃん」と。案外、僕らも、ああいうラノベっぽいやつとかマンガとかを読んで勉強してますよね? あれと全く同じだったんですね。

僕らの世界で「とりあえず異世界に転生させたら、あとは好きなことをやっていい」みたいに異世界モノが作られてるのと同じように「とりあえず弥次喜多にどこか行かせて好きなことをやらせる」というのがヒットした、と。

こんなデタラメな小説が、もう夏目漱石や森鴎外の名作よりも大ヒットしてたんですよね。

なぜかと言うと、それは明治という時代に秘密があったから。ということで、もうちょっと無料放送が続きます。

記事全文は、アーカイブサイトでお読みいただけます。

ゼミ、マンガ・アニメ夜話 電子書籍販売中!

AmazonのKindleストアで、岡田斗司夫ゼミ、岡田斗司夫マンガ・アニメ夜話の電子書籍を販売中です(「岡田斗司夫アーカイブ」でもご覧いただけます)。

ジブリ特集

- 岡田斗司夫ゼミ#212:『天空の城ラピュタ』完全解説① 〜超科学とエロス

- 岡田斗司夫ゼミ#213:『天空の城ラピュタ』完全解説② 〜幻の産業革命が起こった世界

- 岡田斗司夫ゼミ#297:『天空の城ラピュタ』完全解説③ 〜スラッグ渓谷とポムじいの秘密

- 岡田斗司夫ゼミ#296:『崖の上のポニョ』を精神分析する〜宮崎駿という病

- 岡田斗司夫ゼミ#298:『崖の上のポニョ』はどうやって生まれたか 〜空想で現実を書き換える

- 岡田斗司夫ゼミ#306:『千と千尋の神隠し』を読み解く13の謎[前編]

- 岡田斗司夫ゼミ#307:『千と千尋の神隠し』を読み解く13の謎[後編]

月着陸50周年特集

- 岡田斗司夫ゼミ#269:恐怖と贖罪のホラー映画『ファースト・マン』完全解説

- 岡田斗司夫ゼミ#258:アポロ計画と4人の大統領

- 岡田斗司夫ゼミ#250:白い悪魔“フォン・ブラウン” 対 赤い彗星“コロリョフ” 未来をかけた宇宙開発戦争の裏側

- 岡田斗司夫ゼミ#291:アポロ宇宙船(前編)〜地球が静止した1969年7月21日とアポロ11号の打ち上げ

- 岡田斗司夫ゼミ#292:アポロ宇宙船(後編)〜月着陸と月面歩行

岡田斗司夫ゼミ

- 岡田斗司夫ゼミ#287:『アラジン』特集、原作からアニメ版・実写版まで徹底研究!

- 岡田斗司夫ゼミ#288:映画『君の名は。』完全解説

- 岡田斗司夫ゼミ#289:NASAとLINEの陰謀、スパイダーマンをもっと楽しむためのガイド

- 岡田斗司夫ゼミ#290:『進撃の巨人』特集〜実在した巨人・考古学スキャンダルと、『巨人』世界の地理

- 岡田斗司夫ゼミ#293:『なつぞら』特集と、『天気の子』解説、“禁断の科学”の話

- 岡田斗司夫ゼミ#294:『千と千尋の神隠し』の不思議な話と、幽霊、UFO、怪奇現象の少し怖い話特集

- 岡田斗司夫ゼミ#295:終戦記念『シン・ゴジラ』特集、「ゴジラと核兵器」

- 岡田斗司夫ゼミ#299:『Dr.STONE』元ネタ『この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた』徹底解説!

- 岡田斗司夫ゼミ#300:雑談スペシャル&視聴者からの悩み相談

- 岡田斗司夫ゼミ#301:『なつぞら』総決算+マンガ版『攻殻機動隊』解説 第3弾

- 岡田斗司夫ゼミ#302:味を超越した“文化としてのハンバーガー論”

- 岡田斗司夫ゼミ#303:映画『ジョーカー』特集&試験に出るバットマンの歴史

- 岡田斗司夫ゼミ#304:朝日新聞「悩みのるつぼ」卒業記念講演

- 岡田斗司夫ゼミ#305:思考実験教室~「論」を語る

- 岡田斗司夫ゼミ#308:ジブリ都市伝説の謎を解け!&大好評サイコパス人生相談

- 岡田斗司夫ゼミ#309:富野由悠季を語る 〜2010年11月講演感想戦

- 岡田斗司夫ゼミ#310:明治娯楽物語

マンガ・アニメ夜話

- ガンダム完全講義1:虫プロの倒産とサンライズの誕生

- ガンダム完全講義2:ついに富野由悠季登場!

- ガンダム完全講義3:『マジンガーZ』、『ゲッターロボ』から始まる映像革命

- ガンダム完全講義4:第1話「ガンダム大地に立つ!!」解説

- ガンダム完全講義5:第2話「ガンダム破壊命令」解説Part1

- ガンダム完全講義6:第2話「ガンダム破壊命令」解説Part2

- ガンダム完全講義7:第3話「敵の補給艦を叩け!」解説Part1

- ガンダム完全講義8:第3話「敵の補給艦を叩け!」解説Part2

- ガンダム完全講義9:第3話「敵の補給艦を叩け!」解説Part3

- ガンダム完全講義10:第4話「ルナツー脱出作戦」解説

- ガンダム完全講義11:第5話「大気圏突入」解説

- ガンダム完全講義12:第6話「ガルマ出撃す」解説Part1

- ガンダム完全講義13:第6話「ガルマ出撃す」解説Part2

- ガンダム完全講義14:第7話「コアファイター脱出せよ」解説Part1

- ガンダム完全講義15:第7話「コアファイター脱出せよ」解説Part2

- ガンダム完全講義16:第8話「戦場は荒野」解説Part1

- ガンダム完全講義17:第8話「戦場は荒野」解説Part2

- ガンダム完全講義18:第9話「翔べ!ガンダム」解説Part1

- ガンダム完全講義19:第9話「翔べ!ガンダム」解説Part2

- ガンダム完全講義20:第10話「ガルマ散る」解説Part1

- ガンダム完全講義21:第10話「ガルマ散る」解説Part2

- ガンダム完全講義22:第11話「イセリナ、恋のあと」解説Part1

- ガンダム完全講義23:第11話「イセリナ、恋のあと」解説Part2

- ガンダム完全講義24:第11話「イセリナ、恋のあと」解説Part3

- ガンダム完全講義25:第11話「イセリナ、恋のあと」解説Part4

- ガンダム完全講義26:第11話「イセリナ、恋のあと」解説Part5

- ガンダム完全講義27:第11話「イセリナ、恋のあと」解説Part6

- ガンダム完全講義28:第12話「ジオンの脅威」解説Part1

- ガンダム完全講義29:第12話「ジオンの脅威」解説Part2

- ガンダム完全講義30:第12話「ジオンの脅威」解説Part3

- ガンダム完全講義31:第12話「ジオンの脅威」解説Part4

- ガンダム完全講義32:第12話「ジオンの脅威」解説Part5

- ガンダム完全講義33:第12話「ジオンの脅威」解説Part6

- ガンダム完全講義34:第13話「再会、母よ…」解説Part1

- ガンダム完全講義35:第13話「再会、母よ…」解説Part2

岡田斗司夫 のLINE@ 、はじめました!

岡田斗司夫 のLINE@ 、はじめました!

YouTube動画の無料公開開始のお知らせなど、最新情報をお届けしています。

岡田斗司夫が好きなキーワードを入力すると、楽しいお返事が来ることもあります。

皆様、ぜひ、ご登録お願いします!

アーカイブサイトへのアクセス方法

限定放送を含むニコ生ゼミの動画およびテキスト、Webコラムやインタビュー記事、過去のイベント動画など、岡田斗司夫のコンテンツを下記のアーカイブサイトからご覧いただけます。

この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

- 2024/06/06岡田斗司夫プレミアムブロマガ「パスワードのお知らせ」

- 2024/06/07岡田斗司夫プレミアムブロマガ「パスワードのお知らせ」

- 2024/06/08岡田斗司夫プレミアムブロマガ「パスワードのお知らせ」

- 2024/06/09岡田斗司夫プレミアムブロマガ「パスワードのお知らせ」

- 2024/06/10岡田斗司夫プレミアムブロマガ「パスワードのお知らせ」