今、ふたたび注目されているキーワード「真実の瞬間」

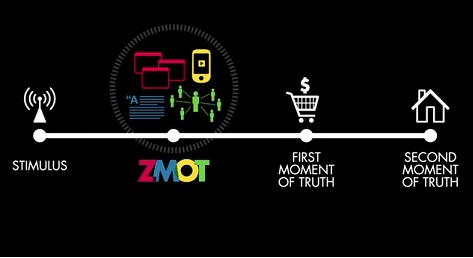

マーケティング界隈で、ふたたび「真実の瞬間」(Moment of truth)という言葉が注目されている。きっかけは、Googleが2010年に発表した「Zero Moment Of Truth 〜 ゼロ番目の真実の瞬間」だ。このZMOT(ジーモット)という言葉が、ネット時代の新しい消費行動を表す概念としてマーケッターの脚光を浴びたからだ。

出所: Google「Zero Moment Of Truth」

「真実の瞬間」(La hora de la verdad)という聞きなれない言葉は「消費行動における重要な顧客接点」をあらわすが、もともとは闘牛用語で「闘牛士が闘牛のとどめを刺す瞬間」を指すものだった。赤い布で闘牛を挑発する闘牛士の狙いは、牛の背にある5センチ四方の「針の穴」と呼ばれる部位だ。そのピンポイントに垂直に剣を突き刺すと、その剣先は心臓まで達し、闘牛は一瞬にして死を迎える。「真実の瞬間」とは「針の穴」への接触する刹那、いわば闘牛士と闘牛の生死を分かつ決定的な一瞬を表しているのだ。

ビジネス用語として「真実の瞬間」という言葉を最初に使ったのは、同名の大ヒット書籍を執筆した名経営者、ヤン・カールソンだ。1981年にスカンジナビア航空の最高経営責任者(CEO)に就任したカールソンは「真実の瞬間」にすべてを賭け、赤字で苦しんでいた同社をわずか一年で立て直した。この記事では、マーケティングの真髄とも言える「真実の瞬間」にフォーカスし、その歴史を紐解きながら、僕たちのビジネスに貢献するヒントを見出していきたい。

顧客と接する15秒は企業の勝敗を分ける「真実の瞬間」

1980年のこと。ヤン・カールソンは、39才という若さでスカンジナビア航空の社長に就任した。そして赤字にあえぐ同社の業績をV字回復させ、超一流のサービス企業としてその名を轟かせる。彼はわずか一年で、同社を根本から変えてしまった。彼の著書『真実の瞬間』に書かれたエピソードが、同社の経営改革を象徴している。

お客様であるピーターソン氏は、コペンハーゲンで重要な商談に参加するため、アーランダ空港に向かうが、到着したとたんに大変なミスに気がついた。航空券をホテルに置き忘れてしまったのだ。

わらにもすがる思いでスカンジナビア航空のチケット係に相談すると、予想外の回答が待っていた。「ご心配はいりません。搭乗カードをお渡しします。仮発行の航空券もそえておきます。ホテルのお部屋番号とコペンハーゲンの連絡先さえ教えていただければ、後はこちらで処理しましょう」。

係員はすぐさまホテルに電話し、航空券を見つける。そして自社リムジンを手配し、ピーターソンの出発前に航空券が彼の手元に届いた。「ピーターソン様、航空券でございます」。おだやかな声に何より驚いたのは当事者である彼自身だった。 (出所 : ヤン・カールソン「真実の瞬間」より意訳)

同社には、年1000万人の旅客が飛行機に乗り、平均5人の同社社員に、約15秒ずつ接するという。この刹那の時間に、他の航空会社と異なるブランド体験を提供できれば、明確に差別化できるはずだ。15秒こそが同社にとって「真実の瞬間」であり「今日、スカンジナビア航空を選んでよかった」と感じていただく絶好のチャンスなのだ。

しかし、当時の組織ではそれは困難だった。何か例外的な行動をするためには必ず上司の許可が必要だったからだ。顧客の脳裏に刻まれるサービスは、マニュアルからは生まれない。ひとりひとりの事情や感情を配慮し、相手の立場で問題解決できるのは現場の社員だけなのだ。

そう考えたカールソンは、15秒の間に最善の顧客サービスを「提案、決定、実行」できるよう、現場への大胆な権限移譲を断行した。管理職が不要だというわけではない。現場社員の監督者ではなく現場社員の支援者として、管理職の職務を再定義したのだ。指導、動機づけ、後方支援。そしてチームの目標設定と達成のための経営資源の調整。それらが上司の新たな役割となった。これにより、同社の組織ヒエラルキーは逆転し、真に顧客本位なサービスを提供できる企業に進化したのだ。

社員の意識改革はサービス現場のみならず、本社機構にも波及した。カールソンは「頻繁に飛行機を利用するビジネス旅行者にとって世界最高の航空会社にする」という明確なビジョンを掲げ、1年で147項目もの顧客視点に立ったサービス改善を実施した。一方で、市場調査部門を解体して地方レベルに分権するなど、ビジネス旅行者へのサービスに役立たない支出は極力削減した。

それまでの航空会社は装置産業の色合いが強かった。経営者から見れば「航空機」という極めて高価な有形資産を核として、その運行、メンテナンス、業務システム、営業所が集積されたものだったのだ。しかし、顧客にとって重要なのは「彼らが受けるサービス体験」であり、飛行機自体が大切なわけではない。

設備本位ではなく顧客本位へ、カールソンは大胆にシフトした。象徴的なのが、当時最新鋭機種だったエアバス活用をめぐる判断だ。同社は数機のエアバスを新規購入していたが、収容人数の多い同機を利用しようとすると必然的に便数が減ってしまう。ビジネス旅行者が計画を立てる場合、あくまで会議の日時がベースにあり、それにあわせて便を予約するわけで、機体で選択するわけではない。であれば既存のDC9を生かして便数やノンストップ便を増やすべきだろう。彼は顧客視点からそう結論づけたのだった。

結果として、カールソンの経営改革の成果は目を見張るものとなった。他の航空会社が総額20億ドルもの記録的な赤字を出している時期に、スカンジナビア航空はわずか1年で黒字化した。翌年には『フォーチュン誌』が「ビジネス旅行者にとって世界最高の航空会社」と格付けし、翌々年には『エア・トランスポート・ワールド誌』から「年間最優秀航空会社」の名誉を授けられた。まさに「真実の瞬間」が生んだ奇跡のV字回復だった。

サービス業にとって、属人的な接点は顧客に忘れがたいブランド体験を提供できる絶好のチャンスなのだ。では、直接お客様と接することの少ないメーカーは、顧客接点をどう考え、どのように演出すればいいのだろうか。スカンジナビア航空の復活からちょうど20年後、またも伝説的な経営者によって、その答えはもたらされることになる。

店頭の3秒、ブランドの生死を分ける「第一の瞬間」

P&Gこと、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニーは、1837年創業と170年を超す長寿企業で、世界最大の家庭用品メーカーだ。パンパース、アリエール、ファブリーズ、ジレット、パンテーン、ウエラ、SK-II、ブラウン、アイムスなど数多くの製品ブランドを持つ企業としても知られている。

そんな巨大企業にも危機があった。2000年の深刻な経営不振だ。直接的な原因は、同社の技術偏重の社風だったと言われている。新製品開発を最優先させ、製品開発とマーケティングコストが大きく膨らんでゆく。満を持して発表した新製品は、期待に反して次々と失敗していった。同社はわずか4カ月で3度の業績下方修正を行い、ドットコムバブルの真っ只中にもかかわらず、株価は数日で半減してしまう。

この時、新たにCEOとして抜擢されたのがアラン・ラフリーだった。彼は技術から顧客に、経営の力点をシフトした。「消費者がボス」というスローガンを掲げ「顧客理解」を経営の原点にすると宣言したのだ。各国のトップマネジメントには、四半期に一度、消費者の自宅訪問、ないし売り場での消費者インタビューにて、消費者と直接接点を保つことを義務づけた。消費者という「自らのボス」の意見を定期的に傾聴することが目的だ。

徹底した消費者や店頭調査により、消費者とブランドの真実が明らかになってきた。消費者が行うブランド選択の70%は店内で起こっている。特に継続購入していたブランドから競合ブランドにスイッチが起きる現象の50%が店頭で起きていた。一方でメガブランドにおいては、店頭での品切れが100%起きていることもわかった。店頭はメーカーが直接手を出せない聖域でありながら、ブランドの勝負が決する最も大切な顧客接点だったのだ。

この調査に基づき、ラフリーは製造業における「真実の瞬間」を捉え直した。メーカーにおける「真実の瞬間」は二つある。店頭で製品を購入してもらう「第一の瞬間」と、家庭内で実際に製品を使ってもらう「第二の瞬間」だ。中でもラフリーが重視したのは、ブランド選択の70%を左右する店頭でのブランド接触、つまり「第一の瞬間」だった。

調査によると「第一の瞬間」はわずか3~7秒の一瞬だという。それで新製品ブランドの生死が決まってしまう。テレビCMで見た新製品を店頭で見つけ、CMイメージとPOP広告、商品パッケージ、提供価格が交差し、直感で買うか買わないが判断される。それはメーカーにとっても小売にとっても等しく「真実の瞬間」なのだ。

ただし、そこには難問があった。売り場を支配する小売チェーンはメーカーにとって利益相反する相手だったからだ。そこでP&Gがとった解決策は、小売りと手を組んで新たな価値を創造し、共存共栄の結果を導くことだった。同社は営業組織を廃止し、CBD(Customer Business Development)という顧客ビジネス開発組織を新設する。それは小売チェーンとWin-Winのパートナーシップを築くための戦略的な組織だった。

P&Gの20%近い売り上げを占める世界最大の小売チェーン、ウォルマートとの提携を例にあげよう。販売、マーケティング、業務、情報処理、流通、財務の専門社員80人で構成された専用CBDチームが新設され、ウォルマート本社の近くに陣取り、同社チームとジョイントした。共通の目的は消費者への付加価値創造だ。新製品の広告キャンペーンと店頭での特別陳列を連動させる。女性客が思わず衝動買いしたくなるような演出を施す。売れ筋製品の品切れが起きないよう個店ごとの発注数を細かく配慮する。それを全面的にバックアップするための情報システム、ECR(Efficient Consumer Response)も開発され、製品から販売まで一貫した情報を共有できるようになった。さらにはICタグなど実験的なIT活用アプローチも協業のもとで進んでいる。

P&Gは、他社ブランドとの店頭での戦いに勝つための責任者としてFMOT(First Moment Of Truth)ディレクターを新設し、小売パートナーに対して継続的なマーチャンダイジング計画を提案している。同社は仮説と検証を繰り返しながら「第一の瞬間」における競争優位を科学的なアプローチで追求し続けているのだ。

リピート利用を決定づける、家庭内での「第二の瞬間」

そして「第一の瞬間」の直後には、実際に消費者が製品を使用する「第二の瞬間」を迎えることになる。P&G製品は世界180カ国で1日に44億回も使用されており、その顧客経験が約束通りの効用を発揮できるか否かで、継続的に利用されるかどうかが決まってゆく。新規顧客獲得のキーが「第一の瞬間」だとすると、その顧客が継続利用するかどうかは「第二の瞬間」にかかっている。

商品を体験する「第二の瞬間」を経て、ブランドの評価が消費者の記憶に刻まれてゆく。この時の記憶が、再購入の確率に大きく影響してくるのだ。「第二の瞬間」の体験がブランドの事前期待を下回れば、残念ながら次回の購入ブランド候補からは漏れてしまうだろう。一度でもネガティブなレッテルが張られたブランドは、その信頼を回復するために多大なるパワーやコストが必要となってしまう。

逆に、2回目、3回目と同じブランドを購入し、満足度の高い顧客体験を提供できれば、顧客はそのブランドに信頼感や愛着を持ちはじめる。徐々に競合ブランドと比較することもなくなり、継続的な購入が習慣化していく。この検討や評価をショートカットする購買行動を、戦略系コンサルティングファームのマッキンゼーは「ロイヤルティループ」と名づけた。スカンジナビア航空でカールソンが目指したのも、この「第二の瞬間」における顧客体験、それによるロイヤルティループの構築だった。

「第二の瞬間」の顧客満足を得るためには、消費者を深く理解する必要がある。そのためにP&Gは消費セグメントごとに独自のオンライン・コミュニティを構築していった。「Being Girl」は少女を、「Pampers」は幼児を持つ母親を、そして「Vocalpoint」は30〜49歳の母親層を対象とするコミュニティだ。同社は彼女たちに交流の場や話題を提供し、本音の会話からその深層心理を探求した。深い顧客理解に基づいた商品を開発し、「第二の瞬間」の満足を導いたのだ。

小売チェーンとのつながり強化による「第一の瞬間」における価値創造、そして消費者とのつながり強化による「第二の瞬間」における価値創造。二つの「真実の瞬間」に総力を注いだラフリーは、結果的に7年間で売上高2倍、純利益3倍という大躍進を実現する。現代に至るまでその勝利は続き、同社は世界最大級のブランド群を構築するにいたっている。

テクノロジが創出した新たな購買モデル「第ゼロの瞬間」

P&Gの経営改革着手から10年たった2010年のこと。グーグルは、ラフリーの提唱した「第一の瞬間」「第二の瞬間」を継承した上で、ネット時代の新しい購買意思決定モデル「第ゼロの瞬間 Zero Moment of Truth」を発表した。わずか10年の間に消費者の行動はネットにどっぷりと依存するようになった。米国人の70%は商品購入前にオンラインレビューをチェックしており、母親の83%はテレビCMで興味を持った商品についてオンラインで調べるという。

消費者は店舗に行く前にネットで製品を検索し、購買行動を決定しているのだ。eコマースの世界はもちろんのこと、リアルな商売にもネット上の行動が色濃く影響するようになってきた。店頭に来る前に、勝負が決まってしまう。第一の瞬間を「インストア」、第二の瞬間を「インハウス」だとすれば、第ゼロの瞬間は「プレストア」の購買行動と言えるだろう。

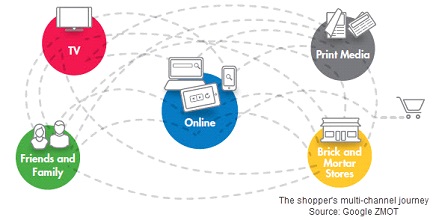

消費者が購入前にチェックする情報源は、2010年の平均5.3個に対して2011年は平均10.4個と、わずか1年で急増している。その結果、購買決定への影響において「第ゼロの瞬間」が84%と「第一の瞬間」の77%を上回った。しかも79%の消費者は買い物の際にスマートフォンを活用し、時間と場所を問わず、興味のある商品やサービスを事前調査している。彼らはファネルのように直線的には行動しなくなった。リアルタイムかつインタラクティブで複合的なのだ。

The shopper’s multi-channel Jorney

では、この「第ゼロの瞬間(以下、ZMOTと省略)」に勝利するために、企業はどのような行動をとればいいのだろうか。グーグルは、次のようなプロセスを提唱している。

-

ZMOT責任者を決め、予算を付与する まず、ZMOTの責任者を決め、必要な権限と予算を与えることからはじめる。彼がパートナーと協業し、以下に示すようなZMOT戦略を策定するのだ。人選において大切なポイントは、自ら課題を見つけてその解決に取り組めるセルフスターターのマインドセットを持っていることだ。

-

想定顧客と、そのZMOTを発見する 消費者が、自社製品をどのように検索しているかを正確に理解する。グーグルは消費者視点の検索として「製品名」「製品名 + 評判」「製品のカテゴリ + 人気 / 安い / 最高」という3つの検索キーワードを推奨している。この際、自らが検索してほしいキーワードと消費者が実際に検索するキーワードはまったく異なることに注意する必要がある。

-

消費者が質問していることに答える 検索キーワードから「消費者が知りたいこと」を正確に把握し、それに対して回答する努力をすること。例えば「ドッグフード 原材料」と検索すると、検索結果に「今なら2ドル割引」などとドッグフードの値引き情報が表示されるが、これでは消費者の関心を惹くことはできない。彼らの探している情報はあくまでもドッグフードの原材料だからだ。企業はまず原材料の質問に答えるページを用意し、そこに値引き情報を交えることだ。そのページの直帰率が30%以上の場合、検索者の期待した内容と、自社ページに書かれた内容に大きなギャップがある可能性が高い。

-

ZMOTを最適化する いかに消費者の質問に応えるかという観点でZMOTを最適化すること。例えばオバマ陣営は、ヘルスケアについて人々がどういう質問をしているかを注意深く観察した。そこで彼らは「What’s in the health care bill?」というシンプルな質問フレーズが多いことを発見し、ホワイトハウスのウェブサイトに「What’s in the health care bill?」というタイトルのブログを投稿した。この質問で検索すると先頭にホワイトハウスのブログが登場するようになったのはもちろんのことだ。

-

すばやく動く ZMOTの改善においては、完璧さよりスピードを優先すること。年間計画をしっかり練るといった伝統的なマインドセットではなく、すばやくフレキシブルに行動することが大切だ。躊躇せず、直ちに始める。テストし、学び、最適化する。それをすばやく繰り返し、早く失敗すること。そこから多くを学ぶことこそが成功に近づく秘訣なのだ。

歩く広告塔、ファンをいかに醸成するか

75ページにもおよぶグーグルの「Winning the Zero Momoment of Truth」には、時代の変化に直面しているマーケッターの印象的な言葉が紹介されている。

「メッセージをコントロールする時代は完全に終わってしまった。消費者とともに創り、消費者たちとともに参加するのが最良の方法なのだ」――コカコーラのウェンディ・クラーク氏は、消費者とブランドの新しいリレーションについて語っている。

グーグルの提言は、ZMOTの入り口、つまり企業がコントロールできる「ネット検索」に関するものだったが、より大切なことは、そこで消費者がいかなるクチコミをしてくれるのかだ。直接コントロールできない「消費者の気持ち」といかに向き合い、その共感や信頼を得られるか。すべての「真実の瞬間」において、消費者とブランドの深い関係性をいかに築いていけばいいのだろうか。

そんな新しい時代のマーケティングのあり方を体現し、驚くべき急成長をしている会社が中国にある。創業わずか3年にもかかわらず、アップルやHTCを上回る実績を上げているスマートフォン・メーカー「小米」だ。小米は、販売ネットワークを持たず、オンライン直販のみ。それに製品ラインはわずかに3機種だけだ。

経営をシンプルにする一方で、徹底的にこだわっているのはファンの醸成だ。創業者の雷軍氏は中国のスティーブ・ジョブズと呼ばれ、熱狂的なファンに行く先を囲まれる。小米ファンは自らを「米粉」と呼び、登録会員数だけで約900万人に達した。中国各地に「小米之家」というカスタマーセンターをつくり、ネットには「小米フォーラム」を開催する。ファンからの意見に基づき、毎週アプリ更新を行う。製品ポリシーは「製品発表時にユーザーが叫び声をあげること」「購入後にユーザーが人に勧めること」の2点のみ。まさにファンのファンによるファンのための会社と言えるだろう。

同社は世界でも類をみない勢いで成長し、わずか3年で売上2040億円、時価総額ではなんと1兆円を超える企業となった。熱狂的なファンの力がどれほど強力か、小米の急成長が雄弁に語っている。

ZMOTにおいては、コントロールできるものよりコントロールできないもの、企業発信よりも生活者発信の比重が増すことは間違いない。消費者がつながり、かってないパワーを持つ時代において、彼らの力を最も追い風にできるのは、熱狂的なファンを持つ会社だろう。「なんとなく好きな製品」ではなく「熱狂的に好きな製品」を世の中に出すこと。スカンジナビア航空のごとく顧客の脳裏に刻み込まれるような「真実の瞬間」を提供すること。それを繰り返すことで「ロイヤルティループ」を構築することだ。

日本的な商いの礎に「おもてなしの心」がある。日々触れ合う人々に心から感謝して思いやる優しい心をあらわす言葉だ。その「おもてなし」の語源はふたつあるという。ひとつは「モノを持って成し遂げる」ということ。もうひとつは「表裏なし」つまり表裏のない心でお客様をお迎えするということ。テクノロジが僕たちビジネスパーソンに突きつけていること――それは「真実の瞬間」におけるお客さまへの「おもてなし」の心、企業としてその瞬間の体験に集中する姿勢と言えるかもしれない。

by 斉藤 徹