-

復刻版『Innocent Eyes』124〜1990年から1991年にかけての記憶-4

2023-07-07 18:00220pt -

復刻版『Innocent Eyes』122〜1990年から1991年にかけての記憶-3

2023-07-06 18:00220pt -

復刻版『Innocent Eyes』121〜1990年から1991年にかけての記憶-2

2023-07-05 18:00220pt -

復刻版『Innocent Eyes』120〜1990年から1991年にかけての記憶-1

2023-07-05 12:00220pt -

復刻版『想いのすべて 0723』〜僕が見た17日の奇跡…そして心を込めてYOSHIKIに伝えたメッセージ

2021-09-03 19:00220pt2017年7月23日に配信されたブロマガ記事を復刻版としてお届けします

オリジナルは https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar1300950 になります 7月17日、横浜アリーナ最終日に招かれ、貴重なライブを観ることができた。用意されたボックス席は、上手側の上の方に位置しているため、右斜めにステージが見える。この位置のおかげで、今回のライブの奇跡がすべて、メンバーとファンがひとつになって起こしたものであることを、僕は深く確信できた。何より、音楽家である僕が驚いたのは、ファンの歌声の素晴らしさだった。力強く美しいその歌声は、オーディエンスのものではなかった。本来、ステージで披露されるレベルのものだった。 -

復刻版『想いのすべて 0709』〜あのレコーディングについての個人的な想い出と深い意義

2021-09-03 09:00220pt2017年7月9日に配信されたブロマガ記事を復刻版としてお届けします

オリジナルは https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar1295899 になります

7月14日に掲載される、あるウェブマガジンに向けて書いた記事の中に、「BLUE BLOOD」のレコーディングをしていた頃、26才だった僕の密かな決心について記述しているところがある。そこには、『一切の妥協を排除して、メンバーが望む限り、とことんレコーディングをさせてあげること』という僕の決心について、『自分自身がミュージシャン時代、妥協しなければならないレコーディングで残念な思いをしたことと、アーティストの才能よりもビジネス的な都合や商業的な価値観が先行する日本の音楽業界の特質に対する反発から生まれた決心だ』と書いてある。

当時の僕は、そうやって「BLUE BLOOD」をレコーディングすることで、「100年残る音楽」を完成させ、Xの音楽を世に送り出し、強い疑問とともに義憤を感じていた「日本の音楽シーンの問題点」に一石を投じてみようと考えていたわけなのだが・・・

-

復刻版【夢と夕陽 最終回】 82. 最終章〜ライナーノーツに込めた想い(3)

2021-09-02 21:00220pt

2016年2月7日に配信されたブロマガ記事を復刻版としてお届けします

オリジナルは https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar963712 になります 3. 「VISUAL SHOCK Vol.4破滅に向かって」のライナーノーツに込めた想い

《ライナーノーツ原文》

闘いから愛へ

出会った頃のXは、未知数のかたまりだった。 僕が彼らをよく知らなかったから、ではなくて 彼ら自身が、未来に何があるのか知らなかったからだ。 知らない未来に期待を抱くことなどなく、 ひたすら悔いのない今を生きること、それだけにまるで命をかけている。 そんな5人だった。そんなトシ、ヒデ、パタ、タイジ、ヨシキだった。 僕には、Xの毎日が闘いに見えた。

闘いの相手は何だったのだろう? 「ジャンルの壁」「モラルの壁」「常識の壁」だろうか。 それもあったかも知れない。でも、一番の相手はやはり 自分達自身、つまりXそのものだったのではないだろうか。 過去にも書いたとおり、僕の目には、未来のとてつもなく大きな、 そして輝かしいXが、出会った頃から見えていた。 「大丈夫だよ。まだまだ、ずっと、大きく、美しく、素晴らしく、なるよ」 信じ続けていた。そして、5人にいつも、伝えていたように思う。 それは、彼らの自信には、なったかも知れない。 けれども、見えない未来は、想像でしかない。 彼らにとって大切なのは、あくまで、現実となったきのうのこと。 現実にしていく明日のこと。現実である、今。 だから―Xは闘っていた。おそらくX自身と。 その闘いを僕はずっと見てきた。

1992年1月7日 僕は、気づいた•••。 闘いは、愛に変わっていた。

トシ、ヒデ、パタ、タイジ、ヨシキの5人が、5万人の大合唱に包まれている。 Xは闘い続けてきたけれど、それを見守ってきた人々の答えは、愛だった。 Xも愛しているのだろう、5万人を。口にしたことは、ほとんどなかったけれど。 4年前、500人と1つになっていたX。

ずっと同じX。闘い続けて。 同じ気持ちのファン達。受けとったのは愛だと感じ、愛で返し続けて。 何という、4年間だろう。 僕はバンドを探していた。見た事もないようなバンドと出会いたかった。 それがXだった。命がけで走り続けた者だけが持つ輝きが、ここにある。永遠に。

《僕の想い》 1992年1月7日 僕は、気づいた•••。 闘いは、愛に変わっていた。

この文章を書いたのは、僕がライナーノーツに自分の想いを忍ばせる、ということを始めてから3年目だった。

僕はこの文章に、今までとは比較にならない位に強い想いを託した。 もはや忍ばせるのではなく、僕なりの想いをそのまま文にした。

何といっても、命懸けで闘ってきた日々がファンの愛によって終わりを告げた、と書いているのだ。 見方によっては、とんでもない文章かも知れない。 でも僕は、東京ドーム3Daysを観て確信したのだった。 『もう闘いは終わった』と・・・。

それに加えてこの頃、海外進出を目指して活動拠点をロサンゼルスへ移すメンバーと別れ、日本のソニーミュージックに残ることを僕は考えていたのだ。

4年間、メンバーと共闘を続けた僕にとって、その決断もまた『闘いの終わり』を意味していた。

だから僕は、東京ドーム3Daysで『闘いの終わり』を確認し、安心して別れを決意したのだった。

あの会場で、闘い続けたメンバーに『愛』を返してきてくれたファンを観ながら、僕は号泣した。

やっぱり、辛くて苦しかったけれど自分たちを信じて続けた、あの闘いの日々は間違っていなかったんだ・・・。 そしてとうとう『Xという物語』は、こんなに美しく、素晴らしいものになったんだ・・・。

この文章に込めた想い。

それは、4年前には想像すらできなかった奇跡、『運命共同体の愛』への感謝 そして、その愛に支えられ、新たな闘いに挑んでいくXのメンバーに向けた、僕からのエールだったのだ。

4. 「ART OF LIFE」のライナーノーツに込めた想い

《ライナーノーツ原文》 3年前の夏を思い出す。冷房のきいたスタジオの一室で、YOSHIKIと僕とシーケンサーとシンセサイザー。 一週間以上続いた、曲のイメージ・スケッチ作りのある日、YOSHIKIはひとこと「これで終わり」とつぶやいた。不意をつかれた感じだった。トータル30分弱。終わりはいつ訪れるのだろう、と思っていたところに、ピアノソロ後の、後半部分が、意外に短く、終わった。 僕達は、静まりかえったスタジオの照明を暗くして、でき上がったばかりのイメージ・スケッチを、大音量で聴いた。 30分は、あっという間だった。2人とも、しばらく声が出ない、という感じだった。 -

復刻版【夢と夕陽】81. 最終章〜ライナーノーツに込めた想い(2)

2021-09-02 20:00220pt

2016年2月4日に配信されたブロマガ記事を復刻版としてお届けします

オリジナルは https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar963057 になります 前回に引き続き、僕の心の中にあった『ライナーノーツに込めた秘かな想い』を綴っていきたいと思う。

2. 「Jealousy」のライナーノーツに込めた想い

《ライナーノーツ原文》

YOSHIKI ロサンゼルスのノース•ハリウッドにアパートを貸りて、僕達は初めての海外レコーディングをスタートしようとしていた。'90年12月3日。ロサンゼルスに来て10日目の朝、ヨシキは倒れた。生まれて初めて「死にたい」と思ったほどの激痛に首と肩を襲われ、彼はドラムを叩けなくなった。年が明けて'91年5月14日。ヨシキは最後のドラムを録り終えた。その日、本番で彼が叩いた 『Say Anything』はわずか2回。精神統一をした後、叩き出した、最初のテイクを聴きながら、僕はこの半年間で起きた事を思い出していた。正直なところ、僕は初めて、レコーディング中に涙を流した。それ位に素晴らしいプレイだったし、それ位に重い半年間だった。通常のドラム•レコーディングで行われる、激しい僕とヨシキのやりとりもなく、静かに僕はOKを出した。一時はドラムを諦めかけた彼が、このアルバムを完成させたエネルギー。彼を支えた4人のメンバーと周りの全ての人達のエネルギー。このアルバムにはその全てが刻まれている。(1)

TAIJI タイジが、ロス•レコーディングというチャンスを生かして、本場のグループや音楽に対する姿勢といったものを大変な勢いで吸収しているのは、よくわかっていた。紛れもなく、それはアーティストとして偉大な“成長”だから、僕は嬉しい。彼がいつ、どこで、どうやって吸収しているのかは、誰も知らないのだが。「ねぇ、そのノリ違うね。」「もう一回、録り直そうか。」「8時間練習すると、何でも弾けちゃうんだね。」「ただのアドリブだよ。」そんなさりげない言葉に彼の“成長 ” は感じられた。(2)常識とルールの対極で、妥協を許さず音楽を求める。タイジのオリジナルは、完成するまでに長い道のりを必要とした。'89年夏に原型を生んだ『Voiceless Screaming』は、一時、10分以上に及ぶ組曲にまで発展し、1年をかけて最終的にこの形となった。そして「ねぇ、やっぱり、ちょっと変えたいんだけど...」はミックス•ダウンの前日まで続けられたのである!

TOSHI ヨシキが倒れている間、他のメンバーはリハーサルとアレンジを続けていた。いよいよヨシキ復帰となった時、トシが言い渡されたのが、のどの医者による“1ヶ月の発声厳禁”というショッキングなものだった。『Voiceless Screaming』と『Desperate Angel』の詩はそんな背景で生まれた。のどの肉体的なリハビリテーションと同時に、歌の表現力を彼なりに研究した不断の努力の成果が、今回のアルバムには色濃く現れている。(3)お馴染みのトシに加え、ヒデ、タイジによって引き出された新しいトシも、『Miscast』『Voiceless Screaming』『Desperate Angel』で体験して欲しい。

HIDE ヒデにとって、アメリカ•レコーディングの意味は、むしろ本人が気づいていないところにあった。「自由」と「責任」である。(4)BLUE BLOODの『Celebration』と『X clamation #1』で表現されたヒデの「自由」には、まだ「責任」が伴っていなかった。それに対して今回、『Miscast』の詞、『Joker』のメロディー、そして『Love Replica』のコンセプトと実験、3曲に関わるS•Eなどには「自由」の裏にある「責任」が同時に光っている。ヒデにとってはその“瞬間”が大事だから、創るのに時間はかからない。その代わり、その瞬間にどれだけ純粋なヒデにとっての「自由」が、曲の全てに込められているか、が勝負なのだ。3曲を聴いて、その時々の違う“ヒデ”に耳を傾けてもらうのも、一つの良い聴き方かもしれない。そして、今回の作品は(本人は気づいていなくとも)責任の裏づけがあるから、その分「深い」のである。安心して子供のように「自由」を楽しんでいるヒデを感じとって欲しい。

PATA 速い曲を弾く時のパタは、名人芸を披露する職人の趣きがある。ギターテクニシャンに腕を揉ませて、本人は眼をつぶっている。椅子はパタ専用の椅子である。ギターの音は、出来上がっている。無論、「うーん、かなりいいんだけど、気にくわないな」を何度もくり返した結果である。やがてスピーカーからほとばしる「暴れるヨシキ」と向かい合う時がくる。手は、最高で1分 7~800回のUP&DOWNを繰り返すのだが、顔は微動だにしない。その瞬間、仏に近いパタである。(5) さて、奥を極めればキリのないギター道を旅するパタが、ロスで購入したレスポールは20,000ド ル。さらにプレイについても、自作の『White Wind From Mr. Martin』や『Stab Me In The Back』のソロをはじめ、存分に楽しめることを約束しよう。 ( 〜中略〜 )

作曲•アレンジに半年、レコーディングに半年を費して完成されたこのアルバムは、前作『BLUE BLOOD』発表後、2年間にわたる5人の成長をそのまま反映したものとなった。5つの個性がXという文字1つのオリジナリティとなる独特のクリエイティビティーは、当然のことながら、このままでは終わらない。(6)『Say Anything』の語りが暗示するように、次の作品となる30分あまりの大作『Art Of Life』は、ヨシキが自らの人生の中で答えを見つけようとする精神世界と、Xだけが表現し得るサウンドの集大成となるはずである。『JEALOUSY』に刻まれた現在のXのすべてを体験しながら、その完結篇となる『ART OF LIFE』の完成を、待っていて欲しい。

《僕の想い》 (1)一時はドラムを諦めかけた彼が、このアルバムを完成させたエネルギー。彼を支えた4人のメンバーと周りの全ての人達のエネルギー。このアルバムにはその全てが刻まれている。 このライナーノーツを書いている時点では、アルバムが無事完成してタイムリミットまでに日本へ帰国、リリースが間に合う…という確証はまだなかった。

寝る時間を削って作業を続けても、レコーディングは終わらない。

そんな「終わらないレコーディングの日々」の中で、僕がこの文章に込めたもの。 -

復刻版【夢と夕陽】80. 最終章〜ライナーノーツに込めた想い(1)

2021-09-02 19:00220pt

2016年1月31日に配信されたブロマガ記事を復刻版としてお届けします

オリジナルは https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar1755422 になります 先週末、X JAPANのドキュメンタリー映画『We Are X』が、ワールドシネマドキュメンタリー部門受賞候補作品としてサンダンス映画祭で公開上映された。 この映画の内容はまさに『Xという物語』そのものだ。 実は『We Are X』には、僕のインタビューも登場する。 どこがどう使われたのかは、まだ観ていないから知らないのだけれど。

昨年の初夏、来日した監督スティーブン・キジャックとの会話という形で、僕はインタビュー撮影に臨んだ。 スティーブン・キジャックが僕に尋ねる内容も、それに対する僕の熱い答えも、みんな「すべての始まり」と「夢と夕陽」に書いたものだった。 インタビューを受けて僕が感動したのは、キジャックがXというバンドのことを、そしてXを支え続けた運命共同体のことを、深く理解していることだった。 Xはすべてが生きている。作品も表現も、メンバーの人生もそれを愛で支える運命共同体も、そしてその物語も・・・。 僕はキジャックに熱くそう伝えたけれど、僕が話さなくても彼は充分そのことを理解していた。 そう。 だからこそ、彼は『We Are X』という映画を創ったのだった。 それがわかって僕はインタビューの後、とても幸せな気持になった。 1988年から28年経った今、世界中に『Xという物語』が発信され始める。 何と素晴らしいことだろう・・・。

この連載「夢と夕陽」と「すべての始まり」で、僕は様々な角度から『Xという物語』を書いてきた。

それは1988年当時、Xを見ていてその姿と毎日生まれていく物語を、文字を書かない作家として心の中に刻み続けていきたい、という強烈な衝動にかられた結果をまとめたものだ。

「すべての始まり」で書ききれなかった部分を文章にするためにスタートした「夢と夕陽」は、YOSHIKIの突出した才能と孤独を描き、途中からリアルタイムで X JAPANの活動が素晴らしい展開を始めた結果、そこから見えてくる『Xの輝く未来』を、しばらく書き続けた。

そして「ART OF LIFE」の音楽的な解説と3年間にわたる制作の想い出を綴り、さらに今までどこにも発表したことのない『メンバーとの出会いから契約に至るまで、ソニーミュージック社員だった僕がしていこと』をリアルに、詳しく綴った。

ソニーミュージックとの契約後については「すべての始まり」に詳しく書いてあるので、これで僕が描きたかったことは、ほぼ書き終えた。

僕の心に刻み込まれた「Xの物語」は、過去で終わったわけではない。現在も生き続けているし、まだまだこれから続いていく。

それはXのメンバーと運命共同体が創っていく、永遠の物語だ。

これほど素晴らしい物語が続いていく源には、YOSHIKIという人間の生きかたとその人生がある。

だから僕はこれからもYOSHIKIを見つめ続けたいと思う。

誰よりも音楽を愛し、納得のいく名曲を生むためにあらゆる能力を使って全力で生き、たくさんの愛に守られながら、フロンティア(開拓者)として世界を変えていくYOSHIKIを。 さて、【夢と夕陽】はいよいよ最終章となるのだが、最後に、ある文章の解説をしてみたいと思う。

1988年から「文字を書かない作家」として『Xという物語』を心の中に刻み続けた僕だが、そんな中、唯一文章として書き残していたものが、アルバムなどのブックレットに記載されているライナーノーツだ。 それぞれのライナーノーツは「Co Producer」としてメンバーと共にアルバムを制作していた僕の立場からアルバムの解説をしたものだが、実は意図的に「今のX」と「未来のX」、そして僕のXへの深い想いを、その文章の中に忍ばせていたのだ。

今回は『夢と夕陽』の締めくくりとして、今まで僕の心の中だけにあった『ライナーノーツに込めた秘かな想い』を綴っていきたいと思う。 (解説するライナーノーツは「BLUE BLOOD」「Jealousy」「VISUAL SHOCK Vol.4 破滅に向かって 」「ART OF LIFE」の4作品に掲載されたもの) 1. 「BLUE BLOOD」のライナーノーツに込めた想い -

特別掲載(津田直士 資料室)

2021-09-02 09:00220pt2015年7月5日に配信されたブロマガ記事を復刻版としてお届けします

オリジナルは https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar825307 になります

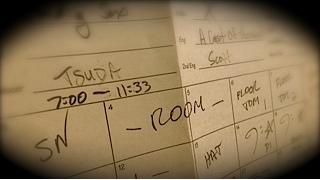

僕が、Xの制作をしていた当時の想い出と共に、大切に保管してある数々の資料。

その一部を以前、2013年の9月に「津田直士 資料室」と題してご紹介しました。 https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar338685

https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar344341

https://ch.nicovideo.jp/tsudanaoshi/blomaga/ar350842

3回にわたって掲載したその資料を今回、再びまとめ、新たな資料も追加して掲載します。

レコーディング時に使用したノートや譜面、詳細なスケジュールなどを改めて見ていると、当時の記憶が鮮やかに蘇ります。

濃密な時間の連続。

闘いの日々。 本当に命がけでした。

そして何より、音楽に対する情熱がとてつもなく強かったことを、残された紙が語りかけてくれます。

資料をご紹介しながら、そこに眠っている当時の空気も、僕なりにお伝えしていきたいと思います。

ぜひ楽しんで下さい。( ※ 過去の資料をご紹介する上で、当時関係していた人達に迷惑がかかったりすることのないよう配慮し、基本的には僕自身が記したまたは監修した資料、及び僕の視点に基づいて選択された公式な資料に限定していきたいと思います。)

ではまず最初。今回は僕が「ART OF LIFE」のレコーディング中、1993年に書き上げた、ライナーノーツの手書き原稿です。

1 / 5