-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第十章 人と人工知能の未来 -人間拡張と人工知能-(前編)

2019-05-08 07:00

ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんが、日本的想像力に基づいた新しい人工知能のあり方を論じる『オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき』。最終章となる第十章では、人間と人工知能の未来の関係について考えます。人間を拡張するAIと、自律的な知性として存在するAI、両者は相互に影響を与えながら、より高度な社会を構築していきます。

(1)人工知能と人類の未来

人工知能は人類の未来に深く干渉しようとしています。ここでは、人工知能がいかに人間の文明を変えていくかを考察して行きます。 この300年近くの人類の技術の歴史を振り返ってみましょう。それはあるレベルの技術の飽和と、そこからの飛躍の歴史です(図1)。まず機械の蔓延が、それを制御するコンピュータを生みました。コンピュータの蔓延はそれをつなぐネットワーク世界を呼び寄せました。ネットワークの上の膨大な情報の海が人工知能の温床となりました。飽和は質的な変化を生み出す土壌です。量が質を生みます。では人工知能の蔓延は次に何を生み出すのでしょうか?

▲図1 技術の階梯

人工知能の飽和は、いたるところ(ユビキタス)に人工知能の機能が飽和することです。ちょうど機械がいたるところにあるように、コンピュータがいたるところに置かれているように、ネットがあらゆる場所でつながるように、人工知能があらゆるところで機能するようになります。それは次の二つのものを生み出すと予想されます。 人工知能の技術が実装される場所は、大きく分けて二つあります(図2)。一つは身体に付随する場所・空間・社会へ「知的機能」(インテリジェンス)として実装されます。それは人の身体から始まって、人を囲う空間に人工知能を埋め込み、人の行為と知覚を拡大します。それは人の身体を拡張すると同時に、人の作用する空間を変容させ、最後に人の意識を変化させます。例えば、遠くにあるものを瞬時に認識し操る、靴が行き先の方向へ導いてくれる、本の表紙を見ただけで要約が表示される、視線を動かすだけでコンピュータを動かす、スケッチしただけできちんとした絵に修正される、全ての言語が瞬時に訳される、などです。それはあたかも、人間の知的能力(知能)と身体能力が拡張されたように思えます。これを「人間拡張」(Human Augmentation)と言います。つまり人間を中心として世界に向かって人工知能が実装されていきます。それは現在から見れば、人間と人工知能が融合して人間が拡張されることを意味します。 もう一つは人間とは関係ありません。これまで蓄積されて来たあらゆる技術が結晶し、人工知能として結実します。人間以外の存在として、新しい知的擬似生命が生まれます。これを「ロボット」と名付けることにすれば、人工知能を集約した人格ロボットたちを人は生み出すことになります。それは、人工生命と人工知能の融合の先にあります。つまり、人間の外に人間とは違う知能が出現することになります。つまり純粋な人工知能の自律的結晶体です。

▲図2 人工知能と人間の未来

人工知能時代の先には、技術を人間側に集積し人の知能を拡大した「人間拡張」と、技術を人間と対照な位置に集積し、一つの自律した知的擬似生命体として人工知能技術が集積した「ロボット」(自律型知能)があることになります。そこでは、現在の「人間-人工知能」のたどたどしい関係が、「拡張された人間(Augmented-Human)-自律化した人工知能(Autonomous AI)」という関係にアップデートされます。実はこの関係のアップデートこそが、レイ・カーツワイル氏の著作「ポスト・ヒューマン誕生」(2007年、NHK出版)にあるように、人間と人工知能が新しい関係に移る、という本来の意味のシンギュラリティなのです(図3)。 そこでは世間で流布しているような、人工知能が人間を超える、という議論が意味をなくします。拡張された人間と、人工知能の集積であるロボットがあり、人工知能はそのどちらの文脈にも吸収されることになります。人工知能技術は人間をより高次の存在へ押し上げると同時に、もう一方で、その巨大な蓄積を結晶させ、自律した一つの高度で有機的な人工知能を生み出すことになります。 人間と人工知能はこれから、一旦は乖離しつつも、シンギュラリティのラインを超えた場所で再び新しい関係を結ぶことになります。それは、現在の人間と人工知能のたどたどしいコミュニケーションではなく、超高速で密度の濃い、かつ抽象度の高いコミュニケーションとなるでしょう。テニスに喩えるなら、現在の人間と人工知能のやりとりがゆるやかなボールの打ち合いだとすれば、シンギュラリティを超えた場所での拡張人間と人工知能のやり取りは、現在の人間の目には留まらない速さでラリーを続けているようなものになるでしょう。

▲図3 人間と人工知能の関係のアップデート

「BLAME!」(弐瓶勉、月刊アフタヌーン、1997-2003)では、遠い未来で、人間は自らに埋め込んだ「ネット端末遺伝子」によって人工知能と対話していました。しかし感染症によってその遺伝子が次第に失われて行くことで、人類は人工知能と対話ができなくなります。そして人工知能が管理する都市世界で異物として排除されながら、逃走しつつ生き延びざるを得なくなります。残された数少ない「ネット端末遺伝子」を持つ人間を主人公は探し続けます。これはディストピアではありますが、人間と人工知能の高度な関係性を前提としています。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第33回 叙述的共同注意のネットワーク

2019-04-17 07:00

ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。ネット上に存在している他者との親密な関係の生成を促すシステム。ゲームは同様の媒介性を備えながら、同時に他者との衝突を本質とする面も持ち合わせています。容易には接合しえない諸要素からなるゲームの本質、その概念的な整理を試みます。

4.2 叙述的共同注意のネットワーク

4.2.1コミュニケーションとルール

一時期、他人のひどくプライベートな話を様々な人から集中的に聞いていたことがあった。虐待から逃げてきた子の話、障害のある弟を抱える姉の話、トランスジェンダーの人の話。糖尿病で苦しんでいる人の話。同性愛者の人が結婚した人の親(義理の親)がまた同性愛者で、その義理の親にレイプをされていて悩んでいるという話を一晩じっくり聞いたこともあった。 カウンセラーの仕事をしていたわけではない。その話を聞いていたのはインターネットの中でも、とりわけ匿名性の高いチャットサービスに出入りしていた時のはなしだ。私とは、なにか全く違う人生を歩いている人たちが、同時代の日本のなかにこれほどいるのか、ということを知ることができるということが衝撃で、一時期はほんとうに毎晩通っていた。 性、病気、家族、借金。そういった、私的領域に関わることを、多くの人が私にむかって話してくれた。そこで、信頼されていたのは彼/彼女らにとって、見知らぬ私ではない。信頼されていたのは、私ではなく匿名性を担保するシステムのほうだ。 このサービスの匿名性はTwitterの匿名とは質が違う。Twitterでは固定のIDを原則として使い、人によっては実名と紐づけたアカウントを利用している。このサービスでは、固定のIDもない。ログも残らない。名乗り出ない限り、実名に辿り着かれることはなく、誰も実名を名乗らない。Pfitzmannらの概念【1】を借りるのであれば、リンク不能であり到達不可能【2】という意味での強い匿名性が担保されたサービスだということになるだろう。完全な「名無しさん」同士が会話をするというスタイルのサービスだ。別の例をいうのならば、「王様の耳はロバの耳」と叫ぶための穴のようなものだ。誰かに話してしまいたい自分の秘密を叫ぶための穴のような場所が、インターネットにはいろいろな形で存在している。

そこで話される話は、5chやはてな匿名ダイアリーにはたまに書かれることはあっても、Twitterや、Facebookにはなかなか出てこない話だ。かつての2ch(現5ch)には獣姦や、自慰などについての具体的な体験談を綴った「名作」と言われる過去ログがある。確かに、獣姦が趣味だという人に会うことはまずないし、たとえ会うことがあったとしてもカミングアウトされることもまずない。極限まで匿名性が高く担保されたようなサービスは、ニュースになることはないが、インターネットのどこかで、今日も盛んに話されているはずだ。 よく知られているように、我々のコミュニケーションは、対話をする環境に大きな影響を受け、そのありようを変化させる。 フェイクニュースや炎上の問題など公共的な領域に関わる議論はもちろん、さきほど述べたように私的な領域にわたっても起こっている。初対面の私に向かってプライベートなことを話はじめる人はほとんどいないだろうが、高い匿名性が担保された場所であれば、人はふつう言えないようなことも言ってしまう。 行為を行わせる環境を信頼して行為の構造を変える、というのはネットサービスに限った話ではなく、むろんゲームでも起こっていることだ。 初対面の相手とトランプなどのゲームを通して仲良くなったという経験がある人は多いだろう。それほど社交力のない人にとっては、初対面の相手と仲良く話すというのはそれなりに面倒なことでもあるが、ゲームはその面倒な部分をうまくやらないでいいようにしてくれる。ババ抜きをするときに、相手にババを引かせたからといって相手の心証を悪くする心配はしなくてもいいし、自分が何者なのかといった自己紹介を相手の興味を測りながら話すようなこともしなくていい。多くのゲームでは、見知らぬ他人とゲームをすることは、それほど苦労のいることではない。法や、貨幣といったコミュニケーションを媒介する環境が、我々の社会におけるコミュニケーションの焦点を変化させ、複雑性を縮減するのと同様な形で、ゲームのコミュニケーションも機能していると言っていい。【3】

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第九章 社会の骨格としてのマルチエージェント(後編)

2019-03-06 07:00

ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんが、日本的想像力に基づいた新しい人工知能のあり方を論じる『オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき』。前編に引き続き、役割を与えられた人工知能・エージェントについての議論です。人工知能に欠落している社会的自我と実存的自我の統合による「主体性」の獲得、そしてその先にある、人間の代わりに人工知能によって構成された社会のあり方について構想します。

(5) 社会的自我(me)と実存的自我(I)を持つ人工知能エージェント

マルチエージェントとして外側から役割を与えられたエージェントと、自律した世界に根付く人工知能には乖離があります。これは、社会の側から要請する知能と、存在としての根を持つ知能には乖離があるからです。人間誰しも、外側から期待される自分と、個として内側から実存する自分の間のギャップに苦しんだことがあるかと思います。 ジョージ・ハーバード・ミード(1863-1931)はその論文「社会的自我」(1913年)の中で、社会に対して持つ自我を社会的自我、それを meと名付けました。また、個として深く世界に根ざす自我をIと言いました。 社会的自我(me)と実存的自我(I)は常に緊張関係にあり、混じり合わず、その間に溝があります。知能の持つ自我には、この二つの極があり、その極の緊張関係によって、我々の知能は巧みなバランスの中で成立しています。 社会的自我と実存的自我は知能に二面性をもたらします。しかし、どちらも自分の真実の姿なのです。二つの自我は衝突しながらも、緊張関係を生み出します。一つは存在の根源から、一つは社会的・対人的な場から生成されます。我々は時と場合により、どちらかを主にしながら、さまざまな局面を乗りきります。そのような二つの自我はお互いを回る二重惑星のように回転し、とはいえ、外から見れば一つのシステムとして機能します。

▲図8 社会的自我(me)と実存的自我(I)

人工知能の開発においては、自律型知能としては「実存的自我」(I)を、マルチエージェントの研究としては「社会的自我」(me)を探求して来ました。人工知能の研究はこの二つを無意識のうちに別々に研究して来ました。歴史的にはこれはある程度は計算パワーやメモリの制限によるものでしたが、現在ではそれを言い訳にすることはできません。この乖離は実際の知能の像とは遠いものです。人の知能はある程度自律的に育ちつつ、社会や他者から影響を受けながら形成されるものだからです。そして、まさにそのことこそが、人工知能の研究の進捗を阻害している一因でもあります。乖離している二つの自我を統合しつつ、総合的な知能を作ることが、これからの人工知能を導くことになります(図8)。 自律型エージェントが自律型知性に至るということは、単に外側から与えられた役割を遂行する人工知能ではなく、内面からの人工知能と外面からの人工知能をつなぐことになります。 エージェントの役割は外から与えられます。まさにそのことによって、エージェントは最初から社会的な存在です。エージェントを社会に、そして世界にどれだけ食い込ませることができるかが、マルチエージェントとしての知的機能の高さということになります。そのような社会的自我を持つエージェントに、実存的自我を融合させるということは、与えられた役割による人工知能を脱することではありますが、それを放棄する訳ではありません。また単に独立した存在となることでもありません。社会に連携した存在であると同時に、世界に自律した根を持つ存在となることでもあります。無意識から立ち上がる実存的意識と、社会的自我の意識から押さえ付けられる社会的自己の意識の相克を人工知能に持ち込むことが、新しいステップへ人工知能を導くことになります。

(6)人工生命とエージェント

■ PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』番外編 2018年の「推し」ゲーム 三選

2019-03-05 07:00

ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。今回は、井上明人さんが2018年にプレーしたゲームの中から「推し」のタイトルを紹介します。。国内外・ハードを問わず、ゲーム研究者ならではの鋭い考察と、いちゲーム好きとしての愛情に溢れた視点から語ります。

今回の原稿は、2018年に出会った「推し」ゲームというでお届けさせていただきたい。というのも、2018年は、個人的に、相性の良い「推せ」る作品に出会えた率がかなり高かった。なので、今回は、そういった「推し」作品を中心に2018年に触れた作品について述べさせていただきたい。 なお、今回紹介させていただくものは、基本的にリリースのタイミングではなく2018年に筆者が遊んだ作品なので、2017年以前の作品も含まれている(とはいえ、あまりに古い作品は省いた)。 今年遊んだものの中で、特に印象に残った作品名だけ、まずザラッっと挙げておこう。 まずは、ニッキー・ケースの作品群である『We Become What We Behold』『Coming out Simulator』『the wisdom and/or madness of crowds』。すでにインディー系ではだいぶ注目が集まっているものとしては『Deltarune』『My Child Lebensborn』『Florence』『CHUCHEL』。国内でほとんど知られていない作品としては『カウンターヒーロー第1章』『Attentat 1942』『Unmanned』。また、ボードゲームとしては有名どころであるが、『キャットアンドチョコレート 日常編』。2018年に出たコンシューマー系からは『Detroit』。時間をもっとも費やしてしまった作品として『ダンジョン・メーカー』。 なお、積みゲーにしてしまっていたもので今年になって時間をかけて遊んだもの(ごめんなさい…)としては『Her Story』『Splatoon』『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』『THE PLAYROOM VR』『Undertale』あたりである。 全ての作品をとりあげるわけにもいかないので、今回は、この中から『We Become What We Behold』、『カウンターヒーロー第1章』『My Child Lebensborn』の三作品を取り上げたい。 なお、「XXXを挙げていないのはわかっていない」系の定番のご批判はもちろん、ありうるだろうと思うが、網羅的なものは全く目指していないというか、目指せない。その点はご容赦いただきたい。 また、媒体の性質上、ネタバレは基本的についてくるものだと思っていただきたいので、ネタバレをされたくない読者は注意していただきたい。

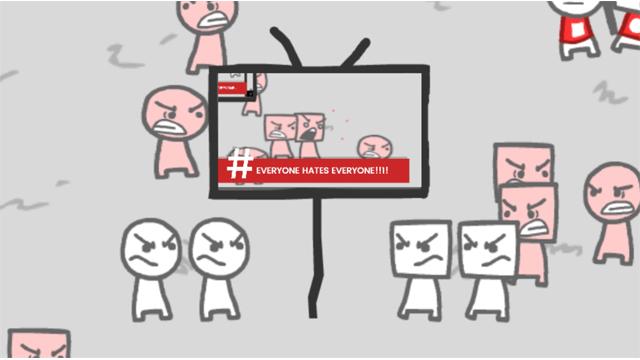

不幸な均衡への自発的加担を経験させる:ニッキーケース(Nicky Case)の作品群

さて、まずニッキー・ケースの『We Become What We Behold』である。これは今年もっとも印象に残ったと言うだけでなく、人生全体の中でもトップクラスに入る強い印象を残した。 この作品については、PLANETS vol.10でも少し取り上げたが、作品のタイトルは「我々は、我々が注目するものになっていく」というような意味だ。 遊び始めたプレイヤーができることは、フィールドのなかで写真を撮影することだ。ただ、ほかの写真撮影系のゲームと違うのは、フィールドの中心に撮られた写真を投影するための大きなモニターがあることだ。ゲームの中のNPCたちは、みな、そのモニターを見ている。 プレイヤーがフィールド上の好きな場所を撮影し、それを皆が注視しているスクリーンに映し出すことができる。問題は、「どのような風景を撮影すべきなのか」ということだ。人々にスクリーンに注目させ、ゲームを進行させていくためには、何かしら人々が惹きつけられるような写真を撮影しなければいけない。NPCは最初は、ちょっと変わった程度のものならば何でも見てくれる。しかし、次第にNPCは刺激を求めるようになってくる。手当たり次第に撮影してみると、わかってくるのは、どうもケンカなどの揉め事の風景を撮影していると、注目を集めやすいということだ。とても残念なことだが、殺伐としたシーンが注目を集めやすく、大きな影響力を持ちやすいことに気づいたプレイヤーは、気がつけば殺伐とした写真を撮ってしまうことになる。 そして、プレイヤーが殺伐とした風景を撮れば撮るほどに、その写真をみたNPCの人々には、隣人への疑心暗鬼への心が育っていってしまう。遊べば遊ぶほどに世界は疑心暗鬼に満ちたものになり、プレイヤーは、世界に憎しみを植え付けるプロセスに、自ら加担してしまっていることを知ることになる。 この作品が優れているのは、面白く、かつ啓発的であるというだけではない。普段、忌み嫌っているはずの、悲劇の連鎖に加担することに、自らが嬉々として工夫した挙げ句にいつのまにか入り込んでしまうということだ。自らの創意工夫の結果として、悲劇の連鎖に加担してしまうというのは『伝説のオウガバトル』で味わった経験と同様のものだ。 面白く、啓発的で、そしてデジタルゲームというメディアにしかなしえない表現を達成しえている。ネット上で遊べるフリーゲームなのでぜひ、英語の読める人はぜひとも実際に遊んでみてほしい。

▲『We Become What We Behold』

ニッキー・ケースはフリーゲームの作り手として他にも素晴らしい作品を数多く作っている。日本語化されているものでいえば、自らがゲイであることを家族に公表した時のことをゲームとして表現した『Coming Out Simulator』、SNSでも話題を呼んだ、集合知のメカニズムをインタラクティヴに理解できる『群衆の英知もしくは狂気』なども面白い。 他にも、ニッキー・ケースの作品は無料で公開されており、ほとんどの作品がオススメである。

▲『Coming Out Simulator』

▲『群衆の英知もしくは狂気』

全ては入れ替え可能:『カウンターヒーロー』

さて、次の『カウンター・ヒーロー』も、インディー作品であり、(少なくとも本稿執筆時点では)無料で遊べる。QROSTARというチームが作成したもので、現時点では第1章しか公開されておらず、1時間強ぐらいで遊ぶことができる。 この作品は、プレイした感覚を、なるべく短く言うのであれば「スキルチート系のなろう小説を、本当にゲームとしてプレイしたような感じ」といったところだろうか。

▲『カウンター・ヒーロー』

■ PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第九章 社会の骨格としてのマルチエージェント(前編)

2019-02-13 07:00

ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんが、日本的想像力に基づいた新しい人工知能のあり方を論じる『オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき』。今回は、ある役割を与えられた人工知能・エージェントの振る舞いについて考えていきます。自律的かつ複数で協働するマルチエージェントは、やがて人間と似た「社会」を構築し、「文化」に似た情報の集積を行うようになります。

エージェントとは何か?

エージェントとは、役割を持つ人工知能のことです。それは小型の自律型人工知能を意味します。つまり、自分で感じ、考え、行動する人工知能のことです。自律型エージェントとも言います。この自律型エージェントを相互作用させることが、多様な知能の創生につながって行きます。これをマルチエージェントと言います(図1)。 エージェントの相互作用にはさまざまな型があります。上下関係をつけて司令官が全体の指揮を取る方法や、それぞれがそれぞれコミュニケーションを取るという方法です。 ゲームでは『高機動幻想ガンパレード・マーチ』(アルファシステム、ソニー・コンピューターエンターテインメント、2000年)という複数のキャラクターの相互作用からなるゲームがあり、「マルチエージェントシステム」(厳密な意味でアカデミックなマルチエージェント技術ということではなく)と言われる場合があります。また『NOeL NOT DIGITAL』(パイオニアLDC、1996)というゲームは画面越しに女子高生の姿をしたエージェントたちにアドバイスを行うことで、事件を解決させていきます。

▲図1 エージェント、マルチエージェントとは

また『ポケモン』(ポケットモンスター、Nintendo/Creatures Inc. 、GAME FREAK inc.)のポケモンたちもエージェントです。プレイヤーの代わりに彼らが戦ってくれるからです。「デジモン」(東映アニメーション、BANDAI)も同様です。プレイヤーがエージェントを行使し、エージェント同士が戦い、ドラマが生まれて行くという図式を生み出しました。 現実世界でエージェントが活躍するには、ユーザーエンド側にも、ある程度のコンピューティングパワーが必要であり、それらをサーバーを通して連携させる必要があります。つまり高速で大容量の通信環境と、エージェント固有の豊富なコンピューティングリソースが必要とされます。人間と同じ速度で動作するために、2019年という時代まで待つ必要がありました。 今やエージェントたちは、携帯電話の中の対話エージェント、ドローン、ロボット、デジタルサイネージ上のキャラクターなどの形で世に放たれつつあります。 エージェントとマルチエージェントは世界を、社会を具体的に変える技術力です。社会の仕組みの一つになると同時に、人間と人間の間に入り込み、個人の環境をも変えて行きます。本章では、そのようなエージェント指向の開く世界の可能性を紐解いていきましょう。

(1)世界に溢れるエージェントたち

「エージェント」は役割を持って、人間の代わりに役割を遂行してくれる人工知能です。人間そのものの知能を再現しようとするのが人工知能ですが、エージェントは単一かいくつの役割を果たすために作られた人工知能です。人間の「代わりに」役割を果たすのでエージェントと名付けられています。単体では一つの役割を果たすだけでも、複数のエージェントたちが協調してより難しい課題を克服できるはずです。これを「マルチエージェント」と言います。エージェントがある程度の自律性を持ちながらも、全体として協調するという点が、個別性と全体性を兼ね備えたシステムを可能にします。 「マルチエージェント」の考え方は90年代を通して流行しました。逆に「エージェント」単体は90年代後半に一度隆盛がありました。Windows(マイクロソフト社)シリーズのOSのインストールや、アプリのヘルプで、イルカや魔法使いなど解説用のキャラクター・エージェントが現れていたことを覚えている方もおられるでしょう。 人工知能の協調は、エージェントの考えが基本となります。一つ一つのエージェントが明確に定義された単一の役割を持ち、それを組合すことで、より大きな役割を果たすマルチエージェントになります。 エージェントが急激な進化を遂げたのは、インターネット環境が世間に広がった1990年代でした。インターネット上を動き回るエージェントを「WEBエージェント」と言います。2000年前後には人工知能学会でも、書籍でも、よく「WEBエージェント」と言う言葉を目にしました。もちろん、現在でも発展を続けています。

▲図2 分散オブジェクトシステムとマルチエージェント

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第32回 行為と、行為を思惟するシステムーー心の存在を想定する

2019-01-30 07:00

ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。今回は、前回登場した「叙述的共同注意」の概念を掘り下げます。注意の共有自体が目的となるにらめっこの不思議や、「ガチ勢」「エンジョイ勢」の関係性を参考にしながら、これまで紹介してきた「学習説」とは相容れない「遊び」の定義について思考を深めます。

心の存在という前提 ―にらめっこ

約十年ほど前に、「最もコンピュータ・ゲームにしにくい遊びの一つは、にらめっこではないか」ということを書いたことがある[1]。 コンピュータ・ゲーム全般というより、特に一人向けのコンピュータ・ゲームに限ったほうが適切かもしれない。にらめっこにはコンピュータ・ゲームという形式に変換することの難しさがある。 にらめっこがなぜ、コンピュータ・ゲームにしにくいのか、とその理由を問うたとき、直感的に多くの人が考えるであろうことは、ゲームの中のキャラクターにプレイヤーが心の存在を感じないから、ということだろう。一人用のRPGやAVGのなかでうごめくキャラクターは、知性をもっているらしき振る舞いはする。定義次第によっては知性をもっているとも言えなくはない。ただ、ほとんどのキャラクターはドラえもんやアトムのような、強いAIと呼べるほどまでの心をもった存在ではない。 そして、コンピュータ・ゲームのキャラクターが心をもっているように思えない、という前提を受け入れるにしても、この答えは新たな問いを生む。なぜ、相手が心らしきものを持っていないことが、遊びが成立するかどうかにとって重大な問題になってしまうのだろうか?レースゲームの対戦相手が心らしきものを持っていなくても問題にはならない。FPSも格闘ゲームも、遊びとして成立しないということはない。将棋やチェスのAIも、恥ずかしがったり、笑ったりしないが将棋やチェスのAI相手にゲームをすることは問題なくできる。多くのゲームは、相手が心らしきものを持っていなくてもいい。 心らしきものを持っているかという問題は、前回までに問題としてきた叙述的な共同注意の話と関わる。 前回も述べた通り、命令的共同注意が共同注意を利用してなにかを達成しようとするのに対して、叙述的共同注意は、共同注意それ自体を目的とするようなものだった。そして、ゲーム/遊びの区分をそれぞれ命令的/叙述的共同注意に対応させるという主張について紹介した。 にらめっこという遊びは、わかりやすく共同注意に関する遊びだ。 にらめっこの面白さは、勝利することに重点があるわけではない。なんだったら、負けたほうが楽しいところもある。 にらめっこは、相手が変な顔をすることだけが楽しいというわけでもない。お互いに真顔でも笑ってしまうことがある。いや、むしろ真顔のほうが笑えるということがある。 「いま、あなたを見ている」「いま、見られている」という事態にお互いに焦点化し、共同注意の存在そのものを顕わにすることこそが、「にらめっこ」という行為である。にらめっこは「見ている」ということを見ている。相手の真顔で笑ってしまうとき、共同注意の存在そのものを意識したとき、可笑しくなっているのだろう。 そしてまた、にらめっこは、自分が何をしているのかということを自分からは見ることができないという意味でも特殊な遊びだ。自らの武器となる「表情」は顔の筋肉を通じて概ね想像はつくものの、細かいところはわからない。自分の表情を見たければ、相手と自分の間に鏡を置く必要がある。しかし、鏡を置いてしまえば、にらめっこは成立しない。自分で何をやっているか、細かなところがわからない。武器をうまく使う方法を最適化させていくための手順が予め失われているという意味でも、にらめっこは勝利を効率的に達成するための仕組みとしては不完全な遊びである。 ふだん、我々は共同注意の存在そのものを、そこまで意識しているわけではない。相手と目を合わせて喋るということは、比較的まれなことだ[2]。この「目を合わせない」という慣習を変化させ、ふだん学習された視線のありようの外側に出ること。共同注意自体を楽しむこと。にらめっこは、そういう遊びである。 叙述的共同注意の遊び、それがにらめっこだと言えるのではないだろうか。そして、叙述的共同注意が成立するためには、もちろん共同して注意を払う相手に心があることが仮定されていなければならない。心をもたないと思える相手に対して、恥ずかしがったりすることは難しい。 一人向けのコンピュータ・ゲームとして、にらめっこを実装することが難しいことの理由はそれゆえである[3]。

学習説の外側へ

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

中川大地 デジタルゲームの現在――「2016年ショック」以降の展開

2018-12-26 07:00

今朝のメルマガは、『現代ゲーム全史 文明の遊戯史観から』(2016年)の著者で評論家/編集者の中川大地さんによる、2018年までの日本のゲームシーンの総括です。『Fate/Grand Order』が先導する「虚構回帰」や、任天堂の「Switch」の成功、インディーゲームの席巻、そして「eスポーツ」の急速な勃興など、ゲーム業界を揺るがした地殻変動を改めて振り返りながら、〈拡張現実の時代〉に続く新たなパラダイムの可能性を構想します。 ※本稿は「S-Fマガジン 2018年6月号 ゲームSF大特集」に掲載された同名原稿の再録です。

拙著『現代ゲーム全史 文明の遊戯史観から』では、一九四五年を起点に戦後史を十五年ごとにゆるやかに腑分けする社会文化史の時代区分に照らしながら、第二次大戦後の情報技術の発展とともに推移したデジタルゲームの史的展開を分析した。

▲『現代ゲーム全史』

すなわち、ちょうど日本では昭和という元号のカバー期にほぼ一致する〈理想の時代(一九四五~一九五九年)〉〈夢の時代(一九六〇~一九七四年)〉〈虚構の時代(一九七五~一九八九年)〉の三セットと、ポスト冷戦という世界史的なメルクマールとも重なった平成前半の〈仮想現実の時代(一九九〇~二〇〇四年)〉、後半の〈拡張現実の時代(二〇〇五~二〇一九年)〉といった枠組みだ。 このうち、デジタルゲーム産業が本格的に成立していく〈虚構の時代〉以降の三時代は、それぞれをさらに五年間ずつの「確立期」「本格期」「変貌期」の三期に分けての章立てを行った(五年というのは、おおよそ家庭用ゲーム機の世代スパンにも該当するため、ゲーム史の枠組みを語りやすいためだ)。 その枠組みに照らせば、現在は二〇一五~二〇一九年の〈拡張現実の時代〉変貌期の最終盤ということになる。二〇一六年夏に刊行された拙著では、当時まさにブームの渦中にあった『ポケモンGO』や、「プレイステーションVR」の発売などで「VR元年」と呼ばれた事柄などを取りあげ、それまでコンセプト先行だったARやVRが、いよいよ市場での普及段階に入っていく期待までを取りあげていた。 以後の国内シーンに目を転ずれば、まさに東日本大震災を経由して「現実対虚構(ニッポン対ゴジラ)」を謳った特撮映画『シン・ゴジラ』を皮切りに、邦画として歴代二位の興行成績を記録した『君の名は。』、さらに『この世界の片隅に』の未曾有のロングラン化など、まさに戦後日本のフィクション・エンターテインメントの画期となるような社会現象的なヒットが相次ぐことになった。

こうした周辺領域ふくめての状況が示しているのは、二〇〇〇年代初頭よりインターネットやモバイル端末が普及したことで、パッケージ流通のコンテンツが軒並み退潮し、ソーシャルメディア等を介したコミュニケーションや体験型の消費へと向かう、いわば「虚構から現実へ」に向かっていた二十一世紀的なトレンドが部分的に逆転し、ある意味での「虚構回帰」を起こしているというフェーズの変化だろう。 『ポケモンGO』が現実の風景の中にスマホを介して接触できるポケモンたちの姿を重畳させたように、『シン・ゴジラ』が震災後の日本のリアルな状況シミュレーションとしてゴジラを解き放ったように、二〇一六年を境に、現実の中に穿たれる虚構側のパワーバランスが相対的に強められている。 それが目下の情勢のように見える。

『FGO』がもたらした「虚構回帰」

局面別に見ていこう。 国産ゲームコンテンツがもたらした「虚構回帰」の直近の徴候として、おそらく最も商業的インパクトが大きかったのが、二〇一五年から運営されているスマートフォンゲーム『Fate/Grand Order』の展開だ。 TYPE-MOONによる人気伝奇シリーズ《Fate》の集大成とも言える本作は、『チェインクロニクル』(二〇一三年~)や『グランブルーファンタジー』(二〇一四年~)あたりで顕著になったシナリオ重視型のスマホRPGの潮流に乗り、複雑なキャラクタードラマの「連載媒体」としてガラケー時代からのソシャゲのフォーマットを転用したことで、一躍オタク業界における覇権コンテンツの一角に成長した。

とりわけ本作の盛り上がりを演出したのが、おおむね現実とリンクしたリアルタイムの進行によって「人類史の修復」をテーマにした連作ストーリーを展開したことである。多くのプレイヤーの参加を要したレイドバトルなども含め、二〇一六年末までに第一部のラストシナリオをクリアしなければ劇中世界に二〇一七年が訪れないという「時間」の同期性を強調したイベント演出は、「空間」の同期性を追求した『ポケモンGO』と対になる〈拡張現実〉性だったとも言える。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第八章 人工知能にとっての言葉(後編)

2018-12-18 07:00

ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんが、日本的想像力に基づいた新しい人工知能のあり方を論じる『オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき』。人工知能と人間の間で自然な会話を行おうとするときに、大きな障壁となるのがが「フレーム問題」です。言語は人工知能に「意思」を与えうるのか。禅や華厳哲学の認識論をヒントに、その可能性を探ります。※本記事の前編はこちら

言語世界から逃れて

人は生まれてから学習し続け、その人の世界には意味が満ち、意味が固形化して行きます。そこから逃れる手段は東洋では「禅」と呼ばれます。「禅」とは固形化・形骸化した知の体系から逃れること、世界の意味の網を外す、という行為です(図8-6)。自らの知の体系を壊し、言葉ではなく体験を重んじる手法です。しかし、この意味の世界を、西洋はさらに言葉を重ねて探求していきます。その結果、言葉が言葉を生み出し続ける現象が現れます。 ヴィトゲンシュタインは、多くの哲学が「言語によって語り得ぬもの」に対して言語を使っていると批判しました。意味で溢れた世界はとても危険です。ありもしないものをあると信じ、そのせいで人が争いあったのが、20世紀の歴史です。人は意味を浴びますが、それはある時には呪いとなり、浄化する必要があるのです。

▲図 8-6 分節化の網を外してあるがままを観る

人工知能は物の見方を人間から指定されます。これをフレームと言います。人工知能はフレームを与えられて初めて駆動します。人工知能はフレーム内で知識を整理する能力がありますが、それを拡張する力はありません。フレームは固定されたままです。人工知能が自らフレームを作り出す能力、フレームを拡張する能力がない問題を「フレーム問題」と言います。そこで意味は固定され、世界はフレームの中でのみ意味を持つことになります。人工知能はフレームから逃れることはできません。人工知能は人間の与えたフレームの中で生きるのです。たとえ間違ったフレームの中でも人工知能はその中で生きます。たとえば、「リンゴを取る」というフレームで、人間が頑張って、腕の伸ばし方や、リンゴの位置の特定など、問題設定を探求したとします。しかし実際にロボットを動かすと、足がリンゴの机に引っ掛かって手がそもそも届かないかもしれません。そのとき、もし人間であれば足の痛みから問題設定が足りなかったことがわかります。つまり、人間にとって身体は、間違ったフレームに本来あるべき足りなかった変数を教えてくれる、クリエイティブな源泉であるのです。

「クリエイティブな行為の基盤にあるのは、認識枠を臨機応変に広げたり狭めたりする賢さであることを、様々な事例で論じてきた。身体で世界に触れること(現象学の言葉で言えば、「現出」を意識に上らせること)を通じて、身体がそれまで想定外だった変数(着眼点)にふと意識を向けることで、それは可能になると論じた。」 「街でからだメタ認知を実践する習慣がつくと、最初は定番の変数群しか意識が及ばないかもしれない。しかし次第に、些細な、自分だけしか気づかないような変数にも意識が及ぶようになる。…自分の街の些細な変化に、そして身体に生じる体感の微妙な差異に、気付くようになる。」(諏訪 正樹 「身体が生み出すクリエイティブ」ちくま新書、2018年 (P.190-191))

このように人間は身体を伴った行動が、間違ったフレームの夢を覚まし、狭い了見を広めてくれるのです。「行動せよ、そうすれば、見えてくる」という格言が言っていたことは、思考だけでは逃れることができないフレームの制約から、身体が開放してくれる、ということでもあるのです。 しかし、世界に根差した身体、また認識と分離してしまった身体しか持たない人工知能では、身体のエラーからフレームを拡張することはできません。そもそも、人工知能はフレームを生成しないので、そのフレームが足りなくても、「あらかじめ含まれていないこと」を含ませることができないのです。 「禅」はいわば、フレームを外すことです。知識を規定している枠そのものを乗り越えることです。東洋的思想の極と言えるでしょう。意味ある世界と、意味のない世界を自由に行き来するのが「禅」の行為です。それは意味を超越し、意味を相対化することです。世界に対する意味の網を自由にはめたり、はずしたりすることは、とても危険なことですが、禅はそれを可能にする行為です。

(3)社会的な言葉、個人的な言葉

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第31回 創発的現象:諸理論の反逆 コミューニケーション、ルール、メタファー

2018-12-11 19:30

ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。今回は、コミュニケーションについて独特の理論を展開したグレゴリー・ベイトソンの議論を、「共同注意」の概念を手がかりに、命令的/叙述的という分類から、「ゲーム」と「遊び」の差異について検討します。※本記事に一部、誤記があったため修正し再配信いたしました。著者・読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。【12月11日18:30訂正】

4 創発的現象:諸理論の反逆 コミューニケーション、ルール、メタファー

4.1行為と、行為を思惟するシステム

ベイトソンの「メタメッセージ」

ようやく長かった第三章を抜け、第四章に入っていきたいと思う。 予告どおり、まずはコミュニケーションと遊びをめぐる問題を扱っていきたい。遊びやゲームにとってコミュニケーションという要素がかなり重要な一側面をなしているのは間違いない。カイヨワなどは、すべての遊びの動機はコミュニケーションであり、それこそが遊びにとっての欠くことのできない本質なのだとすら論じている[1]。カイヨワの議論に賛同するかどうかはともかくとしても[2]、コミュニケーションが重要な要素であることには違いない。 そして、遊びとコミュニケーションの関係を論じるにあたって、まず挙げなければいけないのは、グレゴリー・ベイトソンによる議論だろう。これは、遊びをめぐる最重要の議論の一つと言っていい。 ベイトソンといえば、哲学文脈以外でも、精神医学や社会学では「ダブル・バインド」の議論がよく参照され[3]、経営学などでも独自の「学習」概念が引き合いに出される。ベイトソンに関わる議論のなかでも遊びに関わる重要な論文は、一九五三年に出された「ゲームすること、マジメであること」[4]と、一九五四「遊びと空想の理論」[5]の二編があるが、とりわけ重要なのは「メタ・コミュニケーション」をめぐる議論だ。 ベイトソンによれば、遊びとは「今やっているこれらの行為は、それが表わす行為が表わすところのものを表わしはしない」[6]ようなものだという。何か非常にややこしいことを言っているように聞こえるだろうし、実際に文章にするとややこしいのだが、実際に我々が何かを遊ぼうとするほとんどの場合に起こっていることだ。ベイトソンによる、このややこしい定義は彼が動物園に行ったときに見た次のような観察から出てきたものだ。[7]

私が動物園で目にしたこと、それは、誰にも見慣れた光景だった。子ザルが二匹じゃれて遊んでいた――二匹の間で交わされる個々の行為やシグナルが、闘いの中で交わされるものに似て非なる、そういう相互作用を行なっていた――のである。このシークェンスが全体として闘いでないということは、人間の観察者にも確実に知れたし、当のサルにとってそれが「闘いならざる」なにかだということも、人間観察者に確実に知れた。

子ザル同士が遊ぶとき、相手に噛みついて遊んだりする。そのとき「物理的には」間違いなく噛み付いているが、子ザル同士の「意図として」本気で相手の肉体を破壊することを意図しての噛み付きが行われるわけではない。すなわち、「『咬みつきっこ』は『噛みつき』を表わすが、『噛みつき』が表わすところのものは表わさない」[8] このとき、物理的に噛み付くという事態と、遊びで噛み付いてみせるという事態を区別することのできない動物は、ここでいう意味で「遊ぶ」ことはできない。「これは遊びなのだ」という行為事態を意味づけるメタなメッセージを交換できない動物には「攻撃的な意図で噛みつかれたこと」とそうでないことに差がなくなってしまう。攻撃されたら、それは攻撃なのだということしか考えない生き物は、闘争するか逃げるかといったことを選びとるしかなくなっていく。コミュニケーション行為のカテゴリーを複層化できないというのは、いかにも不自由な生き物だ。 遊びが成立するには状況解釈の多層的理解が前提となる、というベイトソンのこの指摘は遊びとコミュニケーションの関係を考える上で極めて重要な指摘である。これは人間の複数人遊びでは間違いなく生じることだ。このメタ・メッセージを理屈では理解できても、心情的にはどうもまだ納得しきれないような幼子はゲームに負けたときに癇癪を起こすことがある。小さな子どものときに、ゲームに負けて泣いたり、怒ったりしたことのある人は多いだろうし、子どもとゲームをした後に本気で怒られたりして困ったことのある人も多いだろう。[9] こうした多重のリアリティ解釈と遊戯が深く結びついているという観察は、その後も、いくつかの系譜で参照されながら議論されることになった。代表的なものを挙げるならば、アーヴィン・ゴフマン[10]やゲイリー・アラン・ファイン[11]による遊戯やゲームをめぐる議論はベイトソンの強い影響下にある。 そしてベイトソンは「それが表わす行為が表わすところのものを表わしはしない」というような言い方は、ラッセルの<論理階層>の理論[12]では端的に禁止されるべきものであるともいう。「表す」(denote)という言葉が別々の水準の抽象性で現れているにもかかわらず、それが同義として現れている。これはいかにも論理エラーを引き起こしそうなややこしい仕組みだ。では、論理エラーを引き起こしそうな仕組みであるにも関わらず、なぜ人類をはじめとする哺乳類はこうした屈折した構造をもつ「遊び」に関わっているのか。ベイトソンによれば、それは論理学的な"正しさ"には合致していないが、それは哺乳類の進化が論理学のそれとは別の仕組みで成立してきたからではないか、という。

ジョイント・アテンション

動物や人間の心理発達プロセスという観点から、遊びというようなメタメッセージを含んだ構造について考えようという話を、現代的な概念に変換しようとするのであれば共同注意(Joint Attention)や、心の理論をめぐる議論から改めてベイトソンの議論を考え直すことが可能だろう。 共同注意とは、その名の通り他者との間で同じ対象について注意を共有しているかどうかを問うもの[13]で、心の理論(Theory of Mind)とは、他者が自分と同様の心の状態をもっているという推測をすることが可能かどうかということを問うものだ。いずれも幼児の心理発達の過程や、人間とサルの心のシステムの違いを論じる際にしばしば問題になる。 共同注意の概念は、1975年にスカイフとブルーナーの研究[14]により知られるようになり、心の理論は1978年にプレマックらの研究[15]により知られるようになったものだ。近年ではマイケル・トマセロ[16]や、バロン・コーエンなどによる研究が注目を集めている。彼らの論じるところによれば、親と子供との注意対象の共有などが次第に発展する共同注意のプロセスの先に、「他者に心がある」ということを理解するいわゆる心の理論(Theory Of Mind)ができあがってくるという。「他者に心があるということを推測する」というかなり高度でわかりにくいメカニズムを、共同注意という観察可能でわかりやすいものによって説明するという仮説は大胆で興味深いものだ。 ただ、共同注意がより現代的な概念であると述べた理由は、単に注目が集まっているというだけでなく、概念区分が細かくなされ各種の実験と紐づく形で実証的な形で研究が展開されていることによる。心の理論などと併せ、共同注意の発達プロセスは発達心理学における基盤的な論点を扱っている。 この共同注意や心の理論といった概念的な道具立ては、ベイトソンの現代的解釈をするうえでも、ゲームの概念について論じていく上でもかなり重要な論点を含んでいる。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第八章 人工知能にとっての言葉(前編)

2018-11-13 07:00

ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんが、日本的想像力に基づいた新しい人工知能のあり方を論じる『オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき』。人間の世界認識の根幹となる「言語」を、人工知能はいかにして実装しうるか。前編では、西洋哲学における言語論の蓄積を踏まえながら、言語的な認識の構造のモデル化を試みます。

序論

シモーヌ・ヴェイユはこのことを次のようにみごとに表現している。

「同じ言葉(たとえば夫が妻に言う「愛しているよ」)でも、言い方によって、陳腐なセリフにも、特別な意味をもった言葉になりうる。その言い方は、何気なく発した言葉が人間存在のどれぐらい深い領域から出てきたかによって決める。そして驚くべき合致によって、その言葉はそれを聞く者の同じ領域に届く。それで、聞き手に多少とも洞察力があれば、その言葉がどれほどの重みをもっているかを見極めることができるのである。」(『重力と恩寵―シモーヌ・ヴェイユ『カイエ』抄』)

▲『重力と恩寵―シモーヌ・ヴェイユ『カイエ』抄』

人が人と話すとき、ある言葉は相手の心の浅瀬まで、ある言葉は深い心の海まで届きますが、それが一体、どのような機構によるものなのか、まだわかっていません。会話する人工知能の最も遠い目標はそこにあります。言葉によって人と心を通わすこと。しかし、言葉によってだけでは不可能なのです。そこに存在がなければならない。そこに身体、あるいは実際の身体でなくても、同じ世界につながっている、という了解があってはじめて、人工知能は人の心に働きかけることができます。それは言葉だけを見ていていては、見えないビジョンですが、我々は言葉を主軸に置きながらも、その周りに表情を、振る舞いを、身体を、そして社会を持っています。人が人に接するということは、大袈裟に言えば、その背景にある、或いは、その前面にある世界を前提にしています。言葉というエレガントな記号だけで情報システムは回っているために、どうしても人間のネットワークもそのように捉えたくなります。しかし、それは世界の根底ある混沌の表層であるとも言えます。発話者の存在が、また一つ一つの言葉が世界にどのように根を張っているか、また根を張っていない流動的な自由さを持っているか、が、何かを伝える力を言葉に宿すことになります。言葉だけ見ていてはいけない、しかし、言葉を見ないといけない。言葉は人間関係と社会の潤滑油であり、ときに、言葉が伝えられる、という事実そのものが、その内容よりも重要なことがあります。暑中見舞いの葉書が来るだけでも、その人が自分を気にかけてくれるとわかります。LINEのスタンプだけでも暖かさを感じます。言葉という超流動性を獲得することで、人は、世界の存在の深い根から解放されお互いに干渉することができます。しかし、同時に言葉はいつもそんな人間の根の深い部分へと降りて行くのです(図8-1)。

▲図8-1 言語の持つ二つの方向

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。