-

萩尾望都──ゆるしたい娘|三宅香帆

2021-08-18 07:00

今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。いよいよ本編第一章に入る今回は、萩尾望都による3作品に焦点を当てます。母娘問題を描いた作品として代表的な『イグアナの娘』、母と娘の愛着を描いた『由良の門を』そして「弱い母」による呪いを描いた『残酷な神が支配する』。萩尾望都が「母の呪い」をどう描いてきたのかに迫ります。

三宅香帆 母と娘の物語第一章 萩尾望都──ゆるしたい娘

1.『イグアナの娘』と共有されるコンプレックス

萩尾望都の「母と娘」の物語といえば、真っ先に挙げられるのは『イグアナの娘』(1992、小学館)かもしれない。 わずか50ページの短編漫画なのだが、おそらく今も日本の母娘について語るとしたら真っ先に挙げられる作品だろう。

物語は、「イグアナの姫」が魔法使いのもとを訪ねる場面から始まる。イグアナ姫は、人間の王子様に恋をしたので、自分を人間の女の子にしてほしいと頼む。魔法使いはそれを受諾し、「ただし……」と呟く。 そして舞台は日本の病院に。そこで母親が産んだ娘は、人間の赤ちゃんではなく、なんとイグアナの姿をしていた。 どうやら周囲の人々には普通の赤ちゃんに見えるのだが、母親にはイグアナにしか見えない。叫び声をあげ、母親は「こんなトカゲにしか見えない子が自分の娘なんて」「神様、普通の女の子を授けて!」と願う。 第二子は願いどおり、ちゃんと可愛い人間の娘が産まれてきた。 母親にだけイグアナに見える長女リカと、かわいらしい女の子に育った妹マミ。ふたりを比べリカを卑下する母の影響で、リカもまた、卑屈な想いを抱えて育つ。ある日「あの子はガラパゴスのイグアナだ」と母が言うのを聞いたリカは、「あたしイグアナだからみにくいの?」と言うようになる。 母に全く褒められずに育ったリカは成長し、美人で勉強もできる娘に育つ。そして信頼できる男性に出会い、大学卒業とともに結婚する。 母と離れて暮らし、リカは娘を産む。産まれた娘は、イグアナの自分とは違って人間の姿をしており、そしてどことなく母と似ていた。その事実にリカは少しぞっとする。 そんな折、突然、母の訃報が届いた。 リカはちっとも悲しくならない自分にショックを受けるが、さらに驚いたのが、亡くなった母の顔がイグアナそのものだったことだ。「自分にそっくりだ」と驚くリカに、あなたとお母さんはよく似ていたのよと親戚は諭す。 そしてリカはある夢を見る。 夢の中で、イグアナの姫が魔法使いに「人間にして」と頼んでいる。魔法使いは「王子様がおまえをイグアナだと気づいたら、おまえのもとを去っていくよ」と忠告する。イグアナの姫は微笑む。 「わたし絶対気づかれないわ イグアナだったことなんて忘れて 人間として生きるわ」 リカはそれが、母の姿だと気づく。そして思う。イグアナから人間になって幸福だったはずのお母さんは、絶対に正体を知られたくなかっただろうに、自分が産まれたときどう思ったのだろうか、と。 「お母さん わたしを産んで愛せなかったでしょ 愛せなくて苦しかったでしょ」 夢から覚めたリカは、そう気づき、涙を流す。 「あたしもまた苦しかった 母に好かれたくて……でも嫌われて…… 母を愛したくて……でも愛せなくて……」

この物語について、斎藤環(2008)は「正面から日本の母を取り上げた作品で、ある意味最も成功した母殺しにして、母を赦す話でもあります」[1]と述べる。 しかし、はたして本当にリカは母殺しに成功しているのだろうか? たしかに『イグアナの娘』を読んで、「娘が母と和解した(=母を殺すことに成功した)話」と思う人は多いかもしれない。しかしこの物語が、もし本当に娘と母の和解話ならば、たとえばリカの見た夢は「母が夢の中で現れ、『あなたがイグアナなんて嘘よ、イグアナなんて呪いをかけてごめんなさい』と謝る」くらいのものになりそうではないだろうか。つまり、母からかけられた「自分はイグアナだ」という呪いは、解かれて終わるべきではないか。 しかし、最後までリカはイグアナだ。母のことを赦したように見えるラストシーンすら、リカも、そして母もまた、イグアナの姿なのである。

ラストシーンのコマにおいて、リカの姿は人間のシルエットになる。しかしそれでも、彼女は自分のことをイグアナだと思ったままだ。そして川のなかを泳いでいる小さなイグアナは、母の姿だろう。母もリカも、自分の「本当の姿」がイグアナであるという認識は、物語の最後まで変わらないのだ。 ここに、萩尾望都が描いた母娘問題の葛藤が見える。 つまり、たとえ母が死んでも、本当の意味での母殺しは難しい。母からかけられたコンプレックスの呪いを、娘はまったく手放せていないからだ。 「イグアナであること」は、何かしらのコンプレックスの比喩だ。『イグアナの娘』とは、娘が母から投影されたコンプレックスを手放せないまま、「母もまた自分と同じコンプレックスを持っていたが抑圧しており、それゆえに自分を愛さなかったのだ」と理解することで、母をゆるそうとする物語である。娘は、母と「イグアナという困難」を共有することで、母をゆるしてしまう。 イグアナという比喩が指すコンプレックスの正体は、姉リカと妹マミが比べられていたものを見れば一目瞭然だ。ピンクが似合うこと、声がかわいいこと、学校の準備がささっとできること、お手伝いをちゃんとできること。それは「王子様から好かれるため」に必要な容姿であり、女らしさのことである。 しかし難しいのは、リカもリカの母も、幸せな結婚をして異性から愛されても、容姿へのコンプレックスが消えないことだ。むしろ結婚した母は、普段は忘れようと抑圧している分、余計にそれを思い出させる娘を嫌悪する。 だとするとやはり、リカが「自分はイグアナではない」と言うことが、そのコンプレックスの投影を断ち切ることが、本当の母殺しではないだろうか。 萩尾望都の『イグアナの娘』は、こんなにも卓越した物語でありながら、「自分はイグアナである」というそのスタート地点をまったく疑っていないところが、特徴的ですらある。 イグアナなんて、母に植え付けられた嘘なのである。それは、損ねられた自己肯定感と言ってもいい。 斎藤氏の言うように本当に母殺しが達成されるならば、本編のようにイグアナという傷を共有することで横並びに立つのではなく。イグアナという傷を捨て、母からの呪いを断つべきだろう。娘は「もう、私はイグアナじゃない」と言っていいのだ。 しかし、『イグアナの娘』はその方向性を描かない。 ただ母は娘にイグアナという傷を分け与える。その傷の呪いがかかったまま、娘は母をゆるす。それが、萩尾望都の描く母娘の葛藤の終着点だった。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

インターネットをインフルエンサーの寡占から解放する方法|theLetter・濱本至

2021-08-17 07:00

YouTuberは「将来なりたい職業」ランキング上位の常連となり、社会的な影響力がどんどん大きくなっている「インフルエンサー」。その台頭の影で、TVや出版・レコード会社などの老舗産業で特定のスキルを発揮しながら活躍する「プロ」の影響力は相対的に弱まり、インターネット空間はインフルエンサーの寡占状況に向かいつつあるようにも思えます。この不可避にも見える流れに楔を打つ可能性があるのが、昨今注目を浴びはじめている「クリエイターエコノミー」です。果たして、インターネットをインフルエンサーの寡占から解放することは可能なのでしょうか? ジャーナリスト・専門家・作家などの個人向けニュースレター配信サービス「theLetter」を運営する濱本至さんに、事業者としての視点から、試論を展開してもらいました。

インターネットをインフルエンサーの寡占から解放する方法|theLetter・濱本至

2021年6月24日に文春オンラインにて、人気YouTuber31人が緊急事態宣言下にもかかわらず飲酒を伴う大宴会をしていたことが報じられました。

そのニュース後、人気クリエイター「ゆゆうた」氏の以下の発言が私の目に止まりました。

> YouTuberっていうのは、影響力という強い武器を急に持ってしまっただけの素人なんですよ。だから芸能人よりも意識が低いし、たくさん炎上します」と言い、「今回の報道で『YouTuberの格が下がった』とか言われてますけど、そもそもYouTuberってそんなもんなんですよ。子どものなりたい職業ランキング1位というのもおかしいです。もっと過小評価されて然るべきだと思います (https://www.j-cast.com/2021/06/28414755.html?p=all)

しかし現在、そんなYouTuberなどのインフルエンサーたちは一見、インターネットを寡占しているように見えます。上の引用で、素人ではない「プロ」として引き合いに出されている芸能人は、最近YouTubeへ次々に参入しています。しかしながら2021年7月時点でチャンネル登録者数TOP 20を見ると、いわゆるTVが主戦場の芸能人(主戦場“だった”芸能人も含め)のYouTubeチャンネルは一つも見当たりません。24位にようやく「中田敦彦のYouTube大学」がランクインしています。100位まで見てもいわゆる「プロ」である芸能人は5名前後です。

本稿では、インターネットのインフルエンサーの寡占状態が今後どう変わっていくのかについて、最近目にするようになった「クリエイターエコノミー」の話も絡めながら、あくまでニュースレタープラットフォームを運営する事業家の視点から綴っていきたいと思います。

私は、インターネットのインフルエンサーの寡占状態から脱却する兆しとして「クリエイターエコノミー」があると捉えています。まずは「クリエイターエコノミー」についてご紹介し、次にその概念が今回のテーマであるインフルエンサーの寡占にどう影響していくか? ということから話を進めていきます。

クリエイターエコノミーの勃興

昨今は「クリエイターエコノミー」という言葉が世界中で話題です。クリエイターエコノミーは、個人のクリエイターが自身のスキルや個性で収益化する経済圏のことです。

2021年に入ってから、米国を拠点とするクリエイターエコノミーのスタートアップには、少なくとも 20 億ドルの投資が行われています(The Information)。新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で、人々がオンライン販売を余儀なくされ、職種によっては余暇時間が生まれたこともあり、クリエイターエコノミー関連市場は急拡大しています。

(出典:The Creator Economy Market Map - CB Insights)

クリエイターエコノミーには、広告プラットフォームやサブスクリプションを扱うプラットフォーム、ネットショップなど様々なカテゴリがあります(CB Insights)。

新型コロナウイルスの影響でより急激に促進された側面はあるにせよ、なぜ今クリエイターエコノミーなのか? という点を

1. 主戦場の変化 2. ビジネスモデルの変化 3. インターネットインフラの変化

この3点からまずはご説明したいと思います。その後、インターネットのインフルエンサーの寡占状態を変えるために「クリエイターエコノミー」がどう関わってくるのか? について記述します。

1. 主戦場の変化:マスからインターネットへ

ヒカキン氏は、2006年12月に YouTube にチャンネルを開設しました。動画編集やその他のスキルによってプロとして活動していたわけではなく、東京都内のスーパーマーケットに勤務することで生計を立てながらアップロードをし始めた話は非常に有名です。

それから10年が経ち、2017年。インターネットへの広告費はTVや雑誌を抜いてトップとなりました。2019年はインターネットが世界全体でTVの消費時間を上回ると予想されました。広告費のみならず「滞在時間」においてもインターネットが覇権を握ることになります。

(出典:Minutes spent per day with media worldwide - recode)

言わずもがな、書籍、新聞、雑誌、ラジオ、TV などは、インターネット上に主戦場が移ってきています。そして主戦場が移るということは、主力プレイヤーも変わってくるということです。

例えば、音楽産業はこの20年間で大きなビジネスモデル転換がありました。

(出典:IFPI issues Global Music Report 2021)

2003年にAppleによってローンチされたiTunes Store により、音楽はCDからダウンロード販売に。さらに2006年にスウェーデンでSpotifyが始動し、ダウンロードからストリーミングへと音楽市場は変化しました。上図の赤色のグラフがCDやレコードの市場規模です。緑がダウンロード、青がストリーミングです。20年前とはマーケットにいる主流プレイヤーがまるっきり入れ替わってしまったことがわかります(IFPI 2021)。

もともとはCDの販売店やレコード会社にお金が落ちていたところが、ストリーミング配信サービスというIT企業に多くのシェアを取られるかたちとなっています。例えばSpotifyは、広告と直接課金で得た収益の3分の1を取り分としています。

ビジネスモデルや産業構造が変わるとキーパーソンも変化します。これまでアーティストはデビューするためにレコード会社のプロデューサーにデモテープを送っていました。レコード会社の人間に認められない限りはデビューのしようがなかったからです。ところがストリーミング時代においてはSpotifyなどのプレイリストやリアクション動画が人を集めるようになり、それらを運営する「キュレーター」が楽曲の送り先の一つとなっています。プレイリストの作成者や楽曲紹介をするYouTuber、ゲームストリーマーなどに直接音源を送るためのセールスツールまであったりします(SubmitHub)。

このような主要プレイヤー・キーパーソンの変化は、クリエイターエコノミー上に新たな職業(上の例だと「キュレーター」)を生み出す機会となります。

2. ビジネスモデルの変化:広告から直接課金へ

人々のインターネット上の滞在時間が伸びるにつれ、「広告」での収益化のメインステージは、インターネット上に移っていくことになります。インターネットでは「広告在庫」が増えるにつれ、どんどん「広告単価」が安くなります。

インターネット広告は、平均単価がカテゴリごとに大きく異なることもあり、単価が安くなってきていることは一見分かりづらいです。一方で、ヤフーニュースや ITmedia、文春オンライン等多くの有名媒体が毎年最高 PV 数を更新していることから、テキストメディアの主流である「ディスプレイ広告市場」はどんどん成長しているように思えます。

(日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析 | 電通 2017,2019, 2020 より著者作成)

ところが、ディスプレイ広告市場は思ったより成長していません。上図は電通が毎年発表する「日本の広告費」のデータから、インターネット広告のうちディスプレイ広告が占める割合を私がグラフにしたものです。インターネットの広告費全体が成長しているため、ディスプレイ広告も成長していると思いきや、ディスプレイ広告が占める割合は近年停滞傾向にあります。とくに 2018→2019 年は5,638億円→5,544 億円と数値的にもマイナス成長となりました。このことから、広告単価が思うように上がっていないことが想像できます。

さらにインターネット広告で非常に重要な「データトラッキング」についても潮目が変わりました。プライバシー保護の観点からAppleは2020年にSafariにおけるサードパーティ Cookieを廃止しました。サードパーティCookieはユーザー行動をトラッキングでき、適切(と思われる)広告を表示するために重宝するデータです。GoogleのChromeブラウザにおいても、2023年にサードパーティCookieを完全廃止する方向で舵を切られています。

そして、Appleはブラウザだけでなく、iOSアプリ全体においてもプライバシー保護を強めています。iOS 14.5のアップデートにより、アプリでの広告IDの共有をユーザーに許可を求める仕様に変更されました。その許可を求めるポップアップも「xx社のAppやWebサイトを横断してあなたのアクティビティを追跡することを許可しますか?」となっており、この聞き方では「許可」を選ぶ人も少ないのではないでしょうか。これで広告プロバイダはアプリやウェブサイトを横断してユーザーを追跡しにくくなり、効果的な広告を出しにくくなります。

ただでさえインターネット広告ビジネスは GoogleやSNSのアルゴリズム変更一つで売上に大きく影響を受ける不安定なビジネスモデルであった上に、各社のプライバシー保護観点の仕様変更まで重なったことで、多くのインターネット事業者は直接課金モデルへのシフトを真剣に考えざるを得なくなっています。

ただ、直接課金モデルは大きな組織よりも個人やスモールチームの方が向いているビジネスモデルかもしれません。

大きな組織で収益化していこうと思うと、有料課金者が10万人は必要になってくるでしょう。10万人もの人々がお金を払うというのは、「政治」や「経済」などのそこそこ大きなカテゴリでしか難しいでしょう。

一方で個人クリエイターは、数百人から1,000人の有料課金者がいれば、平均的なサラリーマン以上に収入を得ることが可能です。「政治」や「経済」のような大きな限られたカテゴリだけでなく、「国会答弁の分析」「米国株の決算分析」「魚のさばき方」などのニッチなカテゴリだったとしても、活動が継続できるだけの十分な収益化をすることができるのです。

そして SNSやYouTubeなどのアルゴリズムによって、簡単にコンテンツを無料で広げられます。

2010年代のインフルエンサーは、とにかくフォロワーを増やすという目的で発信し、コンテンツと交換で「影響力」を受け取っていました。SNSは広告モデルなので、PVを稼いでくれる=アテンションを取れるコンテンツやアカウントが評価されるプラットフォームでした。フォロワーが多いインフルエンサーは、個人でPR案件を受けたり、Google AdSense などのネットワーク広告から収益を上げることができました。

そしていよいよ2020年代は、自身のオーディエンスから直接収益を上げられる直接課金が主流になるかもしれません。この流れも、クリエイターエコノミーにおいて多くのニッチカテゴリが生存できるようになる素地になり得ると考えています。

3. インターネットインフラの変化:集客の民主化とサブスクリプションによるレバレッジ

なぜ今クリエイターエコノミーなのか? を考えるためのポイント3点目は、インターネットが成長したことで、ネット上のインフラが整備されてきたということです。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

働き方イノベーターは「選択肢」が広い ──(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革 第14回〈リニューアル配信〉

2021-08-16 07:00

(ほぼ)毎週月曜日は、大手文具メーカー・コクヨに勤めながら「働き方改革アドバイザー」として活躍する坂本崇博さんの好評連載「(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革」を大幅に加筆再構成してリニューアル配信しています。働き方改革に必要な、既存の枠にとらわれないアイデアを生むにはどうすればいいのか? アイデアの源泉となるさまざまな情報を咀嚼するためのセルフマネジメントの理論を紹介します。

(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革〈リニューアル配信〉第14回 働き方イノベーターは「選択肢」が広い

あらすじ

私の働き方改革を自ら推進できる働き方イノベーターの性質として、「周囲の人が普通選ばない道を選び、進んでいく」という共通点があります。 この王道ではない道を選ぶことができる人になるには、「やりたいことが明確にあって、何か新たな道を探ろうという強い動機づけがあるだけでは不十分です。 すなわち、「今とは別の選択肢を知っている」もしくは「新たな選択肢が思いつく」というチカラが必要になってきます。 今回からは、働き方イノベーターの一つの力である「選択肢の広さ」に着目し、それがどのような習慣によって培われるのかについて解説していきたいと思います。

働き方改革とは今とは異なる「選択肢」をとること

これまで解説した通り、「私の働き方改革」とは、自分のやりたいことにもっと注力するために、やる事・やり方・やる力を見直し、周囲にも働きかけていくことです。この「(やる事・やり方・やる力を)見直す」という部分に着目して、別の表現に置き換えると「今とは異なる選択肢をとる」ということになります。 たとえば、会いに行く営業スタイルから来てもらう営業スタイルへの改革とは、訪問営業という選択肢からセミナー型の集客営業という選択肢にシフトしたわけです。 他にも、1回数時間かけて集計表を作成するというやり方から、エクセルのマクロ機能を駆使して集計処理を自動化するという改革も、集計作業方法の選択肢を従来から変えたというふうに表現ができます。 さらに、テレワークが当たり前となった時代の管理職として、対面偏重型のマネジメントスタイルから脱却し、自身のICTスキルを高めようと思い立った人は、自らのスキルを自己評価する判断基準や自己研鑽テーマについて従来の判断基準とは異なる選択肢をとったのだと言えます。 このように、働き方改革とは従来にはなかった選択肢を見出し、そちらに自らの判断基準や行動をシフトすることであると言えます。

働き方イノベーターは選択肢が広い

前回までは、働き方イノベーターの性質として、「やりたいことが明確にある」ということを紹介し、それが「今のやる事・やり方・やる力を見直す」強い動機づけになっていると解説しました。 ただし、動機だけ強くあっても、とるべきアクション(選択肢)がなければ改革は進みません。もしくは誤った道を選んでしまっては失敗してしまいます。 つまり、私の働き方改革を自ら推進できる働き方イノベーターは、既存のやる事・やり方・やる力以外の「選択肢」をもっているということです。しかもそれは一つではなく、様々な選択肢が浮かび、もっともリスクが低くかつ成功確率が高い選択肢をチョイスしているのです。 たとえば、「より短時間で高い営業成果を出せる働き方になろう」というときに、選択肢が浮かばない人は「わかりません」としか答えられません。また、従来の選択肢の中でしかアイデアが出せない人は、「とにかく訪問件数を増やすべき。そのためには、朝から晩まで会社の外に出て、顧客訪問に時間を充てるべき」という答えに固執してしまいます。これは選択肢を変えているのではなく、一つの選択肢の中で行動量を増やそうというもので、大きな生産性向上にはつながりにくいかもしれません。 一方、働き方イノベーターは、自社以外の営業部門の働き方について知見を持っていたり、自分自身がセミナーに参加した経験もあるので、訪問営業という選択肢の枠を超えて、集客型営業というやり方があることを思いつき、他の選択肢と比較しながら提案することができます。

なぜ働き方イノベーターの選択肢は広いのか?

このように働き方イノベーターは、一つの選択肢の中で行動量や質を見直してもがこうとするのではなく、まったく新しい選択肢をもってきて、より短時間で高い成果を実現してしまいます。 ではなぜ働き方イノベーターは、他の人が浮かばないような選択肢をひらめくことができるのでしょうか?

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

Daily PLANETS 2021年8月第2週のハイライト

2021-08-13 07:00おはようございます、PLANETS編集部です。

先日閉会式を迎えたオリンピックとは裏腹に、国内一部地域では漫然と継続中の緊急事態態勢ですが、いかがお過ごしでしょうか。ステイホームに挫けずPLANETSのコンテンツをお楽しみいただければ幸いです。

さて、今朝のメルマガは今週のDaily PLANETSで配信した4記事のハイライトと、これから配信予定の動画コンテンツの概要をご紹介します。

今週のハイライト

8/9(月)【連載】(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革〈リニューアル配信〉第13回 やりたいこと(志事)探し術 ②他人探し

(ほぼ)毎週月曜日は、大手文具メーカー・コクヨに勤めながら「働き方改革アドバイザー」として活躍する坂本崇博さんの好評連載「(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革」を大幅に加筆再構成してリニューアル配信しています。自分のやりた -

『プロミシング・ヤング・ウーマン』── ジェンダーバイアスの「形成への」怒り|加藤るみ

2021-08-12 07:00

今朝のメルマガは、加藤るみさんの「映画館(シアター)の女神 3rd Stage」、第19回をお届けします。今回ご紹介するのは『プロミシング・ヤング・ウーマン』です。エメラルド・フェネル監督初作品で、アカデミー賞脚本賞を受賞した本作。被害者から加害者への一方的な糾弾にとどまらない形でジェンダーバイアスを取り上げた本作に、るみさんは女性として何を感じたのでしょうか。

加藤るみの映画館(シアター)の女神 3rd Stage第19回 『プロミシング・ヤング・ウーマン』── ジェンダーバイアスの「形成への」怒り|加藤るみ

おはようございます、加藤るみです。

カルピスとのりの季節になりました。

突然、意味不明なことを言ってすいません。 昔から、この季節になるとお父さんの仕事付き合いの人から送られてくるお中元を開封するのが私の楽しみでした。 小学生の私にとって、この季節の玄関はまさにパラダイスで、玄関に転がっているお中元の包装をベリベリ破る快感ほど心地良いものはないと思っていました。 その破り散らかした包装紙はほったらかしといて、お中元の中身だけさらっていくという雑な怪盗であったため、毎回母に怒られるというのもセットでお中元の記憶が蘇ります。 色々な品物が送られてくるなか、私が「キターー!!!」とテンションが上がったのは、“カルピスとのり”。 そう、この2トップです。 そして、毎年お中元怪盗をしていると、だいたいどの人が何を送ってくるかというのも把握できるようになってくるわけです。 それで、コーヒーだったり、せっけんだったり、タオルだったり、小学生にとっては1ミリも心ときめかないものを送ってくる人にはサンタさんに手紙を書くように「カルピスのほうがうれしいです」と、一筆送ろうと思っていたくらいで。 これがちびまる子ちゃんだったら、ここで「アンタに送っているわけじゃない」とキートン山田さんの一言ツッコミのナレーションが流れそうですが、あの頃の私にとってはとっても重要で、冬はお年玉、夏はお中元、くらいのビッグイベントだったんです。 それで私の個人史のなかで、この“カルピスとのり”には忘れられない出来事もありました。 カルピスとのりの組み合わせを偏愛していた私は、とにかくカルピスを飲みながらのりを食べるのが大好きだったんですね。 夏休みはアニマックスを見ながら、カルピスとのりを交互に飲み食いするのが、小学生加藤るみのこの上ない幸せを感じる瞬間で、そんなある日、いつもと変わらぬ“カルピスとのり”の組み合わせを楽しんでいたら、お腹に激痛が……。 尋常じゃない、今まで感じたことのないお腹の痛さにもがき苦しみ、即病院へ連れていかれました。 その時の記憶は曖昧でしかないのですが、どうやらカルピスとのりの食べすぎでのりが胃にひっついて胃がおかしくなったとかどうとかで、まさかの入院することに。 人生初の入院の記憶は、カルピスとのりの食べすぎというマヌケすぎる診断理由でした。 もうあれ以来、爆食いすることはなくなりましたが、今だに”カルピスとのり”の季節になるとこの事件を思い出します。

さて、

今回紹介する作品は、

現在公開中の『プロミシング・ヤング・ウーマン』です。

観終わったあと、放心状態……、でした。

基本的に土日は映画館に行かないと決めている私ですが(人が多くて疲れてしまうから)、公開日の7月16日(金)は用事があり観れず、どうしてもどうしても早く観たくて、17日(土)に観ることに。 定期検診の歯医者をさっさと済ませ、電車で東宝シネマズなんばに直行。 だいたい、いつも30分前には着くようにしているのですが、なんばの東宝シネマズは”本館”と”別館”があり、上映は”別館”なのに”本館”に向かってしまい……(なんばの東宝シネマズは、本館と別館が絶妙に離れている)。 30分前に着き、なんならマルイのKALDIでも寄るか〜くらいの気持ちでいたのに(本館はマルイの上にある)、大急ぎで別館に猛ダッシュ。 灼熱のなんばを激走して、汗ダラダラ、マスクのなかはデロデロで、きっちりメイクのはずが半顔すっぴん。 私としたことが、もう予告が始まっていて薄暗いなか「スイマセンスイマセン」と、なんとか席にたどり着き(私自身この始まる直前に人がドタバタやってくる感じがとても嫌なので情けなさすぎた)、映画泥棒のCMすら観る余裕もなく間髪入れずに映画はスタート。

そして、上映後のわたし。 映画を観る前にこんなドタバタ劇があったことを、キッパリ忘れるほどの(忘れてないし、しっかり書いてるけど)とてつもない衝撃をくらったのでした。 今年のベスト! と言いたいところですが、前回の『少年の君』でも、今年のベスト的なことを書いていましたが、毎回毎回「ベスト!」とか言っていると、私の信頼にも関わってきそうなので、“ベスト級”と書き記すことにします。 いやでも、本当に凄まじい映画でした。

『アンナ・カレーニナ』('12)や『リリーのすべて』('15)などで俳優としてキャリアを積み、本作で自身のオリジナル脚本でメガホンをとった、エメラルド・フェネルの長編映画監督デビュー作です。 本作で、監督は長編デビュー作にして今年のアカデミー賞脚本賞を受賞しました。 この俳優からのキャリアアップ、初長編で快挙を遂げる姿は昨年日本公開の『ブックスマート』(’19)のオリヴィア・ワイルドや『mid90s』('18)のジョナ・ヒルを彷彿とさせます。 近年、俳優から監督デビューを果たしたルーキーたちの活躍が著しいですね。

キャリー・マリガン演じる女性、キャシーはコーヒーショップで働き、ごく平凡な生活を送っているかに見える。 けれど、彼女には夜になるとメイクと衣装で別人キャラをつくって街へ繰り出し、バーやクラブで声を掛けてきた男たちにお持ち帰りされるという裏の顔があった。 明るい未来を約束された若い女性(=プロミシング・ヤング・ウーマン)だと誰もが信じていたキャシーが、ある不可解な事件によって約束された未来をふいに奪われたことから、復讐を企てる姿を描く……。

© Universal Pictures

この物語が、単なる復讐劇だったら、観終わったあとに「良かった」と言えたのかもしれないです。 けれど、この物語には決して「良かった」とは言えないしんどさが込み上げてきて、復讐劇であることの、痛快感とか爽快感なんてものは全くなく、満員電車でぎゅうぎゅう詰めにされたような窒息感に覆い被せられ、ただひたすら苦しくなりました。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

なぜベースボールは「アメリカの国技」とされるのか? 近代化と南北戦争の後先|中野慧

2021-08-11 07:00

本日お届けするのは、ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第12回「なぜベースボールは『アメリカの国技』とされるのか? 近代化と南北戦争の後先」をお届けします。ベースボールが「アメリカの国技」になるまでに経た変遷とは? 独立・南北統一後のアメリカが、国家のアイデンティティを生み出す物語として用いたベースボールの歴史に迫ります。

中野慧 文化系のための野球入門第12回 なぜベースボールは「アメリカの国技」とされるのか? 近代化と南北戦争の後先

ベースボールに併存する「アーバン」と「カントリー」のイメージ

現在のアメリカでは野球といえば「都市(アーバン)」よりも「田舎(カントリー)」を想起させるものになっている。たとえばメジャーリーグの球場では7回に入る前に「Take me out to the ball park〜♪」という歌いだしで有名な「私を野球に連れてって」という曲を流す慣習がある。これは、その牧歌的なメロディ、そして野球場全体の風景も相まって、「カントリー」のイメージを強烈に立ち上げるための「装置」のひとつだ。 また、野球映画の名作とされるもののひとつに『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年公開)という作品がある。ここでもテーマとなっているのは、「田園」を中心としたアメリカの「ホームタウン」へのノスタルジーである。

▲『フィールド・オブ・ドリームス』フィル・アルデン・ロビンソン(監督)、ケヴィン・コスナー(主演)、1989年公開(出典)

前回、「ベースボール」が生まれたのは「都市」であるニューヨークだと述べた。だが19世紀前半当時のニューヨークは、今のような巨大な高層ビルが立ち並ぶ都市というよりも、田舎だった場所が「都会」へと変貌していく狭間の時代でもあった。そのためニューヨークで誕生したベースボールは、「都会」の性格を持ちながらも、そのなかで同時に「田舎」へと逆行する矛盾したベクトルも存在し得たのであった。 フランス生まれでアメリカに帰化した批評家のジャック・バルザンは、「アメリカ人の精神や心を知ろうとするならベースボールと、そのルール、現実を学ぶのがよい」と述べている[1]。現在もアメリカにおいて野球は、視聴率や競技人口などの実際的な数字ではアメリカンフットボールやバスケットボールに遅れをとりつつあるものの、アメリカの「国技」としての立ち位置をかろうじて維持している。これには、アメフトやバスケットボールにはない「田舎」へのノスタルジーという要素が今も残っているということも大きく寄与しているだろう。

ニッカボッカーズが「ベースボール」に加えた要素

ニューヨークのビジネスマンだったアレグザンダー・カートライトら「ニッカボッカー・ベースボール・クラブ(以下、ニッカボッカーズ)」が始めたベースボールには、「田舎から都市へ」「農夫からホワイトカラーへ」「女性から男性へ」という矢印を、一応は見出すことができる。 もともと老若男女が楽しめるスポーツだったラウンダーズやタウンボールに、ニッカボッカーズが新たに加えた要素は「パワー」であった。 それまでのラウンダーズ/タウンボールには「ソーキング」と言って、守備側が走者にボールを当てるとアウトにできるというルールがあった。そのルールは、子どもが柔らかいボールでやっていたのなら、そこまで暴力的な競技には映らないかもしれない。しかし成人男性がそれをやると、途端に危険かつ暴力的な色彩を帯びるスポーツになってしまう。 そこでニッカボッカーズは、成人男性としてこのスポーツに興じるために「ソーキング」を禁止するルールを定めたのであった。そうして直接的に人間の身体を害する暴力的な行為が抑制されたことにより、ボールとその移動だけに「パワー」が注がれることになり、このスポーツを「成人男性が興じていいもの」に変化させることができた[2]。ここにおいてベースボールが、「男らしさ」の表現として受容される素地が整ったのだった。 20世紀にドイツとイギリスで活躍した社会学者ノルベルト・エリアスは、「近代におけるスポーツの発展は暴力が抑制されていく過程である」と論じた[3]。ベースボールのルールの変化も、文明史的なこうした流れのなかのひとつであるといえる。 それまでのスポーツというものは、もっぱら「する」ものであり、見世物的な要素は少なかった。しかしベースボールにおいては、「パワーの発揮」があくまでも限定的かつ非暴力的な性格を有したことによって、成人男性の「男らしさ」を「みる」スポーツ、つまりスペクテイター・スポーツとしても発展していくこととなった。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

恐怖は突然やってくる|高佐一慈

2021-08-10 07:00

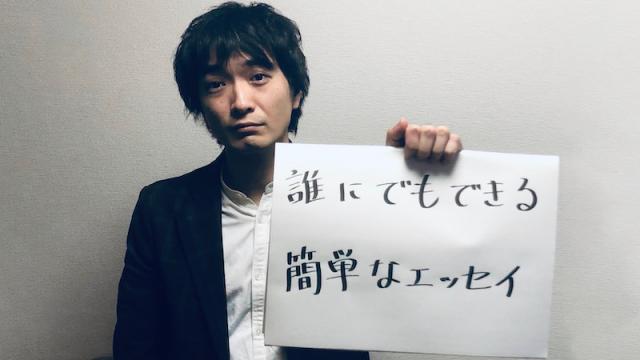

お笑いコンビ、ザ・ギースの高佐一慈さんが日常で出会うふとしたおかしみを書き留めていく連載「誰にでもできる簡単なエッセイ」。今回は、高佐さんが最近感じたある「恐怖」について。だれもが経験するかもしれない、あの恐怖と痛みにまつわるエピソードを語っていただきました。

高佐一慈 誰にでもできる簡単なエッセイ第20回 恐怖は突然やってくる

「この世で一番怖いものは?」 こう聞かれて真っ先に思い浮かぶものといえばなんだろう? 昔から言われているのは、地震・雷・火事・親父だが、これは平成を通り越して昭和の怖いもの四天王だろう。少なくとも令和の世において、親父は決して怖いものではなく、なんならランキング圏外に位置しているはずだ。 おばけ。人によってはこれが本当にダメだという人がいる。ちなみに以前僕は、引っ越しをしようと色々と部屋を探しているとき、あまりの安さにつられ、曰くつきの物件を見に行ったことがある。不動産屋の方に「そういうのは大丈夫ですか?」と聞かれ、「僕全然平気なタイプなんで」と豪語したあと、その部屋に入り、室内を見回していると、遅れてやってきた大家さんが玄関から入ってくるなり数珠を取り出し、必死の形相で拝み出した。あ、だめだ、と思った。 人間。結局生きてる人間が一番怖いなんて言葉もある。人間は優しさも持っているし、調和もする。けれど、どの人間にも狂気はひそんでいて、その狂気が膨れ上がることで発揮される不条理な行為。人は簡単に人を裏切るし、欲望には限度がなく、そのために嘘を塗り重ね、人を貶める。一番怖いのは生きてる人間だ、と僕も思う。 他にも、猛獣や兵器など怖いものはたくさんある。 しかし現時点での僕が一番怖いもの。 それは……、そう、腰痛だ。 今これを書いている最中も、いつ腰痛に襲われるんじゃないかとハラハラドキドキし、「腰痛」という言葉を見ただけで、震えとともに飛び上がりそうになる。でも決して飛び上がりはしない。なぜなら、そのせいでまた腰痛に見舞われる可能性があるから。じっとする。

それは突然やってきた。 晩ご飯の支度をし、ちゃぶ台にご飯とおかず、そしてコップに缶ビールを注ぐ。テレビをつけ、箸を進める。ビールが半分ほどなくなったところで、残りの冷やしているビールを取りに冷蔵庫へと向かい、右手で缶ビールを取り出し、左手でちゃぶ台に置かれたコップを持ち上げようと手を伸ばした瞬間、背後から暴漢に鉄パイプで腰を強打された。どうやらいつの間にか部屋に入ってきてたみたいだ。 「鍵はかけたはずなのにどうやって……?」と、後ろを振り返ろうと体に力を入れた瞬間、さらなる激痛が走る。「痛でぇぇぇーーーー!」 人の気配はない。ご察しの通り暴漢などいない。 床にうずくまろうにも、少し体のポジションを変えただけで激痛が走る。しばらくその姿勢のまま身動きが取れなかった。右手に持ってる缶ビールがどんどん汗をかいていく。痛みと焦りと不安で立ちくらみがしてきたので、このまま倒れたらマズいと思い激痛に耐えながらその場になんとかうずくまった。 30分ほどして奥さんが帰ってきて、老人の介護さながら、1時間くらいかけて僕をベッドへと連れてってくれた。なんとかベッドに横になったはいいものの、とにかく痛い。ずーっと痛い。腰に雷を飼っているみたいだ。姿勢を変えようと1ミリでも動こうものなら、稲妻が落ちる。 なんでこんなことになったんだろう。疲れだろうか。ふと最近のことを思い返した。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

やりたいこと(志事)探し術 ②他人探し ──(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革 第13回〈リニューアル配信〉

2021-08-09 07:00

(ほぼ)毎週月曜日は、大手文具メーカー・コクヨに勤めながら「働き方改革アドバイザー」として活躍する坂本崇博さんの好評連載「(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革」を大幅に加筆再構成してリニューアル配信しています。自分のやりたいことを見つけることが働き方改革の第一歩ですが、過去の自分や周りの人たちからそのロールモデルを見出すことは難しいといいます。アニメオタクの坂本さんならではのやりたいこと(志事)を見つける方法とは?

(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革〈リニューアル配信〉第13回 やりたいこと(志事)探し術 ②他人探し

あらすじ

自分のやりたいことを見出す上で、自分への自信(過去の自分への自慢)とともに不可欠なピースは「ロールモデル」だと考えます。すなわち、自分を投影し、いつかこうなりたいと思える「他者」です。 そして、多くの場合、今いる職場でそうしたロールモデルになるような他者を探すことは困難であると思います。なぜなら、多くの職場においては「職場のルールに沿ってしっかり仕事に取り組んでいる人」は多くても、「やりたいことを明確に持ってそれに向かって私の働き方改革に邁進している人」は少ないからです。 そこで、今の職場(世界)を飛び出して、「こうなりたいと思える他者」を探すことが必要です。 そしてその他者はひょっとしたら「現実世界」ではなく「虚構の世界」にいるかもしれません。

ジマンマイニングの限界

前回では、自分のやりたいことを明確に持つためにも、「自信」を高めることが重要であり、その鍵は「過去の自慢の掘り起こし(ジマンマイニング)」であると解説しました。 しかし、私の働き方改革を実践できる働き方イノベーターとなる上では、単に自分に自信があるだけでなく、やりたいことが明確になっていることが必要です。 なぜなら人はやりたいことがあることで、たとえリスクをとってでも、やる事・やり方・やる力を見直したり周囲に働きかけようと動機づけられるからです。 もちろん、ジマンマイニングを通じて、過去の自分の体験の中に未来の自分がやりたいことが浮かぶ可能性もあります。しかし、ジマンマイニングの対象はあくまで「過去の自分が経験したこと」であり、そこに「未来の自分がやりたいこと」についての示唆(選択肢)は得られないことも多いでしょう。 なぜなら、「やりたいこと」とはすなわち「過去から今にかけて自分ができていないこと」もしくは「今もやってはいるが満足するレベルにはできていないこと」だからです。過去や今の自分がやれていることの中からそれを見出すことは困難なのです。 そこで、自分への自信を抱くためのジマンマイニングの習慣とは別途、自分のやりたいことを見出すために何らかの「きっかけ」が必要になります。

「自分探し」よりも「他人探し」を

自分の過去を振り返るだけではやりたいことが見出しづらいのならば、自分ではない「他者」にやりたいことを見出すきっかけやヒントを求めることが有効だと考えます。 アニメや小説でも自分のやりたいことがわからなくなった主人公が、「自分探し」に旅立つシーンがあります。ここでも重要になってくるのが「他者の存在」です。日常では出会えない「他者」の考え方や経験談に触れた主人公は、そこから自分のやりたいことを見出し、人間として成長して帰ってくるのです。 つまり、自分探しとは「日常では出会えない他者」に触れる機会であり、自らの過去の経験以外の他者の経験を取り込み、「自分の経験を拡張する」ことと言えます。 私も今でこそ働き方イノベーターとしての道を進んでいますが、それを目指すに至ったきっかけとして様々な「他者との出会い」があります。 たとえば入社してすぐの新人研修で講師として登壇された起業家育成者の福島正伸氏もその一人です。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

Daily PLANETS 2021年8月第1週のハイライト

2021-08-06 07:00おはようございます、PLANETS編集部です。

今年も8月になりました。新雑誌『モノノメ』のクラウドファンディングをはじめ、新たな取り組みを着々と進めていますので、今後ともPLANETSをよろしくお願いします。

さて、今朝のメルマガは今週のDaily PLANETSで配信した4記事のハイライトと、これから配信予定の動画コンテンツの概要をご紹介します。

今週のハイライト

8/2(月)【連載】(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革〈リニューアル配信〉第12回 やりたいこと(志事)探し術 ①ジマンマイニング

(ほぼ)毎週月曜日は、大手文具メーカー・コクヨに勤めながら「働き方改革アドバイザー」として活躍する坂本崇博さんの好評連載「(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革」を大幅に加筆再構成してリニューアル配信しています。働き方改革を進めるうえで大切なのは、自 -

第4章 変容するグローバルとローカル ──「デジタル発酵」化の進展|落合陽一

2021-08-05 07:00

メディアアーティスト・工学者である落合陽一さんの新たなコンセプト「マタギドライヴ」をめぐる新著に向けた連載、第4章の公開です。アメリカ発のグローバルプラットフォームの環境が世界を覆い尽くしていく中で、固有の地域性に即したヴァナキュラーな文化は、どのような条件で繁茂していくのか。「デジタル発酵」というキーワードから、現在進行形で発生中の新たなローカリティの可能性を、功罪両面を踏まえながら検討します。

落合陽一 マタギドライヴ第4章 文変容するグローバルとローカル ──「デジタル発酵」化の進展

グローバルプラットフォームからローカルクリエーションへ

前章では、デジタルネイチャー下におけるフィジカルとデジタルを股にかけたグローバルなプラットフォームの変容について、文明や地政学といったマクロな視点から、マタギドライヴの発生条件を概観しました。それにともない、地理や伝統に規定された文化や都市のあり方といった、ローカルな環境条件の側もまた、大きく変化しつつあります。 本章では、そのようなグローバルとローカルの相互浸透的な変化の帰結として起きてくる「デジタル発酵」の現象に力点を置きながら、私たちにとって、身近な次元でのライフスタイル環境の変化が、どんなふうに変わっていくのかを展望したいと思います。

以前、台湾のIT担当大臣を務めるオードリー・タンさんと対談したときに興味深かったのが、「我々のような東アジアのローカルな文化圏の住人がグローバルなプラットフォームを使う意味はあるのだろうか」という話題になったことでした。つまり、2020年代初頭現在の私たちは、たとえばSNSひとつ取っても、TwitterやFacebook、Instagramなどアメリカ発のサービスを使っているわけですが、それによって必ずしもグローバルな世界と接続しているわけでは決してありません。 確かにインスタでは北米セレブの使い方に感化されて投稿内容が派手にはなってくるという傾向はあるものの、日本人なら日本語圏で、台湾人なら繁体字圏の範囲でしかその内容が共有されることは実はあまり多くありません。フォローしているアカウントもフォロワーも、その国や地域のローカルな言語圏内に閉ざされていることがほとんどです。私も含め一部の人々は活発なグローバルネットワークに接続していることもありますが、全体比率で見ればユーザーは少ない数にとどまっています。

確かに、ネットサービスの黎明期から普及期にかけては、ネットワーク外部性によって収穫逓増の原理が作用するので、優位に立ったサービスのスケールメリットが雪だるま式に膨らみ、やがて支配的なプラットフォームを形成するというのが当然の流れでした。 しかし、それがグローバルなインフラとして行き渡り、さらにオープンソース化やAPI化を通じて技術的にどこでも誰にでもコピー可能になるという段階に突入したときには、「なぜわざわざ海外製のエコシステムを日常的にも使う必要があるのか?」という本質的な問いに直面します。

実際、多くの人々のユーザー体験に則して言えば、地元の友人と話題を共有するようなローカルなコミュニケーションを取るためにInstagramやTwitterを使う必要はほとんどありません。さらに言えば、たかだか数百回くらいの再生のための動画をYouTubeで発表する必要も、本質的にはないと言えるでしょう。 もちろん、ローカルな内輪受けのコンテンツとグローバルなヒットコンテンツが同一のサービス上に並列されることで、なだらかなロングテールを形成してきたことは、確かにプラットフォームや市場の形成過程においては予測不可能性や多様性につながり、大きな意味がありました。しかし、ここまでグローバルプラットフォームが肥大化し、ロングテールのヘッドとテールが二極化してしまった状況の中で、9割の人々がローカルな共有しか求めていないのに、ローカルなネタを万に一つの(それよりも少ないかもしれませんが)グローバルヒットを狙うためのプラットフォームで発信することに、はたしてどれだけの意味があるのか。

現在の世界の映画産業が、かつてほどアメリカ発のハリウッド映画の一強状態ではないのと同様に、やがては各地のローカルな文脈に根ざしたクリエイティビティを反映した何かに置き換わっていくことは充分にありえると思います。現在の我々が使うITサービスのほとんどは、ハリウッド映画どころではないほどの支配率でグローバルプラットフォーマーに占有され、ローカルが食いつくされているようにも見えますが、中長期的には、その先の状態に移行していくことが考えられるのではないでしょうか。

デジタルネイチャー下でローカリティを開花させる「デジタル発酵」

そういったグローバルなデジタルプラットフォームが浸透した環境で、再びローカルに根ざした文脈性が優勢になっていく現象を、序章でも論じたように、私は「デジタル発酵」と呼んでいます。 その要件を改めて定義するなら、デジタル環境の普及によって利用可能なツールやサービスをめぐる限界費用が限りなくゼロに近づいた条件において、誰もがデジタルの上でクリエーションしやすくなり、その享受もローカルな範囲で行われていくことで、まるで地域性と密着して発展した発酵製品のように、独自の地産地消型のサービスやプロダクトの文化が生まれていくという状態をイメージしています。

その背景には、元々はアメリカ西海岸のローカリティから発生したグローバルプラットフォームがかつてない規模で浸透し、異なる文化を持つ各国の言語や法的・慣習的な制度といったローカルな防護壁にぶつかることで、次第にミスマッチな部分が大きくなってきたという事情が挙げられます。そこでは、いわゆるカリフォルニアンイデオロギーへの反動として、同じプラットフォームを利用するユーザー間の経済階層的・リテラシー的な縦軸の格差に基づくポストトランプ型の分断が噴出してきているのに加えて、さらに地理的・歴史的な多様性に基づく横軸の問題が顕在化してきているのだと言えるでしょう。 そうした個々のローカルのニーズや問題に対応するためには、もはや単一のサービスの運用では対応できず、最終的にはサービスを分けていくしかありません。統一プラットフォームの現地法人を立ててローカライズするというような昔のモデルでは間に合わず、ローカルのブランドで別にサービスを立てないといけなくなったところ、他のベンチャー企業が次々とそれを担っている、という状況が生じつつあるわけです。

もちろん、そうしたきめ細かなローカリティに対応した新たなサービスを、今後もカリフォルニアの人たちがスケールメリットを活かして生み出し続けていく可能性は依然として強いですが、これからの大きなシナリオとしては、おそらくローカルのものはローカルで作られていくようになるでしょう。そうした動きが、21世紀初頭に隆盛したカリフォルニアンイデオロギーに対する、非常に強力なオルタナティブになりえると思います。 つまり、同じものを全員に作らせようとするのではなく、全員で違うものを使っていくというような世界が成立するだろうというのが、デジタル発酵のシナリオです。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。