-

「寅さん」のいなくなった日本|宇野常寛

2020-10-19 07:00

今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは2019年12月公開の映画『男はつらいよ お帰り 寅さん』です。かつて昭和を代表する定番の人情喜劇だった「男はつらいよ」シリーズ。寅さん役の渥美清の死去で1997年に途絶したシリーズの22年ぶりの新作にして「完結編」となる本作は、21世紀となった現代を舞台に、小説家となった寅さんの甥っ子・満男を主人公に据えて製作されました。「寅さん」の不在が象徴する、平成の日本が「失ってしまったもの」とは、いったい何だったのでしょうか。※本記事はnoteでの有料マガジン「宇野常寛の個人的なノートブック」で配信した内容の再録です。

宇野常寛コレクション vol.28「寅さん」のいなくなった日本

正月に、ふと思い立って『寅さん』の映画を観てきた。これはシリーズ50周年を記念して制作された、『男はつらいよ』の完結編と言える映画だ。僕は亡くなった父が『寅さん』のファンで、小学生のころよく週末にレンタルビデオで旧作を観ていた。もちろん、もう30年以上前の記憶なのでかなり不確かになっているが、少なめに見積もっても10本から20本は観ていると思う。

ただ、子供の頃に観ていただけなので平成に入り渥美清演じる寅さんではなく吉岡秀隆の演じるその甥っ子の満男が事実上の主役になっていったことも、その背景には渥美清の体調悪化があったことも知らなかった。そういえば満男と泉の恋愛が中心になっている作品もあったな、くらいの感覚で満男と後藤久美子の演じるその恋人の泉との関係がどう帰着したのかも知らなかった。

そんな僕がこの映画を見に足を運んだのは、別の映画を目当てに劇場に足を運んだときに目にした予告編が気になったからだ。現代を舞台に、40代になった満男が作家になり、そして彼とは結ばれなかった(という設定が加えられた)泉と再会する、という概要をそこで知ったとき僕は「あれ?」と思ったのだ。

僕は『男はつらいよ』にそれほど明るい人間ではない。しかし、それなりにシリーズを見てきた上で考えると、『男はつらいよ』とは葛飾柴又に暮らす昭和の大家族が世代を経て戦後的な核家族に移行していく過程を、そのどちらにも加わることのできない寅さんというアウトローの視点から描いた作品「でも」あったはずだ。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき〈リニューアル配信〉第十章 人と人工知能の未来 -人間拡張と人工知能-(前編)

2020-10-16 07:00

(ほぼ)毎週金曜日は、ゲームAI開発者の三宅陽一郎さんが日本的想像力に基づく新しい人工知能のあり方を展望した人気連載『オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき』を改訂・リニューアル配信しています。今朝は第十章「人と人工知能の未来 -人間拡張と人工知能-」の前編をお届けします。今回は、人間と人工知能の未来の関係について考えます。人間を拡張するAIと、自律的な知性として存在するAI。両者は相互に影響を与えながら、より高度な社会を構築していきます。

(1)人工知能と人類の未来

いま人工知能は、人類の未来に深く干渉しようとしています。ここでは、人工知能がいかに人間の文明を変えていくかを考察していきます。 この300年近くの人類の技術の歴史を振り返ってみましょう。それはあるレベルの技術の飽和と、そこからの飛躍の歴史です(図10.1)。まず機械の蔓延が、それを制御するコンピュータを生みました。コンピュータの蔓延は、それをつなぐネットワーク世界を呼び寄せました。ネットワークの上の膨大な情報の海が人工知能の温床となりました。飽和は質的な変化を生み出す土壌です。量が質を生みます。では人工知能の蔓延は次に何を生み出すのでしょうか?

▲図10.1 技術の階梯

人工知能の飽和とは、いわゆるユビキタス化のことです。現代では機械がいたるところにあるように、コンピュータがいたるところに置かれているように、ネットがあらゆる場所でつながるように、人工知能があらゆるところで機能するようになります。 人工知能の技術が実装されるシチュエーションは、大きく分けて二つあります(図10.2)。

一つは、人間の身体に付随する空間や社会への「知的機能」(インテリジェンス)としての実装です。家庭やオフィス、公共空間など、人を取り巻く空間に人工知能を埋め込み、人の行為と知覚を拡大します。それは人の身体を拡張すると同時に、人の作用する空間を変容させ、最後に人の意識を変化させます。 例えば、遠くにあるものを瞬時に認識して操る、靴が行き先の方向へ導いてくれる、本の表紙を見ただけで要約が表示される、視線を動かすだけでコンピュータを動かす、スケッチしただけできちんとした絵に修正される、全ての言語が瞬時に訳される、といったことなどです。それはあたかも、人間の知的能力(知能)と身体能力が拡張されたように思えます。 これを「人間拡張」(Human Augmentation)と呼びます。つまり、人間を中心として世界に向かって人工知能が実装されていきます。それは現在から見れば、人間と人工知能が融合して、人間が拡張されることを意味します。

もう一つは、人間とは関係なく、これまで蓄積されてきたあらゆる技術が人工知能を中核に結実し、人間以外の存在として新しい知的擬似生命を生み出すことです。これを「ロボット」と名付けることにすれば、人工知能と人工生命を融合させた、純粋な自律型ロボットたちを人類は創造することになります。

▲図10.2 人工知能と人間の未来

人工知能時代の先には、技術を人間側に集積し人の知能を拡大した「人間拡張」と、技術を人間と対照な位置に集積し、一つの自律した知的擬似生命体として人工知能技術が集積した「ロボット」(自律型知能)があることになります。そこでは、現在の「人間-人工知能」のたどたどしい関係が、「拡張された人間(Augmented-Human)-自律化した人工知能(Autonomous AI)」という関係にアップデートされます。実はこの関係のアップデートこそが、レイ・カーツワイル氏の著作『ポスト・ヒューマン誕生』(2007年、NHK出版)にあるように、人間と人工知能が新しい関係に移る、という本来の意味のシンギュラリティなのです(図10.3)。 そこでは世間で流布しているような、人工知能が人間を超える、という議論が意味をなくします。拡張された人間と、人工知能の集積であるロボットがあり、人工知能はそのどちらの文脈にも吸収されることになります。人工知能技術は人間をより高次の存在へ押し上げると同時に、もう一方で、その巨大な蓄積を結晶させ、自律した一つの高度で有機的な人工知能を生み出すことになります。 人間と人工知能はこれから、いったんは乖離しつつも、シンギュラリティのラインを超えた場所で再び新しい関係を結ぶことになります。それは、現在の人間と人工知能のたどたどしいコミュニケーションからは想像もつかない、超高速で密度の濃い、かつ抽象度の高いコミュニケーションとなるでしょう。テニスに喩えるなら、現在の人間と人工知能のやりとりが、コーチが初心者に教えるゆるやかなボールの打ち合いだとすれば、シンギュラリティを超えた場所での拡張人間と人工知能のやり取りは、素人の目には留まらない速さでラリーを続けるウィンブルドンのトーナメント級の試合のようなものになるでしょう。

▲図10.3 人間と人工知能の関係のアップデート

『BLAME!』(弐瓶勉、月刊アフタヌーン、1997-2003)で描かれた遠い未来では、人間は自らに埋め込んだ「ネット端末遺伝子」によって人工知能と対話していました。しかし感染症によってその遺伝子が次第に失われていくことで、人類は人工知能と対話ができなくなります。そして人工知能が管理する都市世界で異物として排除されながら、逃走しつつ生き延びざるを得なくなります。残された数少ない「ネット端末遺伝子」を持つ人間を、主人公は探し続けます。これはディストピアではありますが、人間と人工知能の高度な関係性を前提としています。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

【今夜21時から見逃し配信!】山口揚平 「『2020年以降』の経済と、個人の生存戦略」

2020-10-15 12:00今夜21時より、ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社 代表取締役の山口揚平さんをお招きした遅いインターネット会議の完全版をライブで再配信します。

ライブ配信を見逃した、またはもう一度見たいという方は、ぜひこの期間にご視聴ください!

山口揚平 「『2020年以降』の経済と、個人の生存戦略」アーカイブ期間:10/15(木)21:00〜

新型コロナウィルスによるパンデミックは、世界経済と社会生活をどう変えるのか。そしてこの危機を個人はどう生き抜くべきなのか。山口揚平さんと、大きな構造の問題から小さな生活の問題まで、アフター2020を考えました。

※冒頭30分はこちらからご覧いただけます。https://www.nicovideo.jp/watch/so37051875

▼放送と合わせて、こちらもお楽しみください山口揚平×宇野常寛 「情報社会との距離感と進入角度を調節して心穏やかに思考する方法」 -

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』に見る「愛への視線」~「京アニ」現代史|山本寛

2020-10-15 07:00

アニメーション監督の山本寛さんによる、アニメの深奥にある「意志」を浮き彫りにする連載の第13回。今回は、山本さんの古巣・京都アニメーション制作の『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』をめぐる分析です。近年の京アニ作品の作画技術の結晶と言われる本作について、視線やモチーフ演出の面から検証します。

山本寛 アニメを愛するためのいくつかの方法第13回 『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』に見る「愛への視線」~「京アニ」現代史

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』(2020)が公開された。 この作品について書こうか、書くまいか、ずっと悩んできたのだが、どこかでこの作品を含めた「京アニ現代史」を、学術的には到底無理にせよ直観的に捉えることは自分の今後の仕事にとっても重要だと思い、TVシリーズ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』(2018)と共に、ここに記すことに決めた。 なお繰り返すが、僕は近年の京アニ作品をほとんど見ていないので、少なくともアニメ史的価値のある文章は書けないと断言しておく。

まずこの作品は、言わずとも解るはずだが、「手」のドラマのはずである。 手を失った主人公が「手」を、換言すれば「身体性」を取り戻す物語だ。 「手の映画」と言えばロベール・ブレッソンを思い出すのだが、それを本作が意識しないはずがない。 「手」がいかに語るか、顔の芝居以上に、そこを注目しない手はない。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

災害ボランティアバスのプロデュース|伊藤朋子

2020-10-14 07:00

NPO法人ZESDAによる、様々な分野のカタリスト(媒介者)たちが活躍する事例を元に、日本経済に新時代型のイノベーションを起こすための「プロデューサーシップ®」を提唱するシリーズ連載。第10回目は、認定NPO法人かながわ311ネットワーク代表理事の伊藤朋子さんです。たび重なる災害復興の機会を経て、いまや欠かせない存在となった災害ボランティアの方々の善意とマンパワーを、いかに安全に被災現場に送り届けるか。ボランティアバスのきめこまやかな運行プロデュースの手法をご紹介します。

プロデューサーシップのススメ#10 災害ボランティアバスのプロデュース

本連載では、イノベーションを引き起こす諸分野のカタリスト(媒介者)のタイプを、価値の流通経路のマネジメント手法に応じて、「inspire型」「introduce型」「produce型」の3類型に分けて解説しています。(詳しくは第1回「序論:プロデューサーシップを発揮するカタリストの3類型」をご参照ください。) 今回はカタリストの第3類型、すなわち、イノベーターに「コネ」や「チエ」を注ぐ座組を整える「produce型カタリスト」の事例の最終回、第5弾として、認定NPO法人かながわ311ネットワーク代表理事の伊藤朋子氏をご紹介します。

災害時に、善意に溢れた多くのボランティアの方々が、県境をまたいで被災地に入り、被災者の方々とともに復旧復興を行う活動が阪神淡路大震災以来、広く行われるようになりました。日本社会を裏糸のように支える、素晴らしい愛と絆が目に見える形で現れてくる感動的な活動です。 その一方、災害時のカオスの下で、ボランティアの労働力を適切に集め、適切に供給していくのは本当に至難です。自治体や病院、資材を寄付してくれる団体、バラバラに集ってくる個人などなど、極めて多種多様な関係者の取りまとめや調整が必要です。その調整中枢となる「事務局」は災害後にゼロから立ち上げねばならず、しかも、スピーディーかつ柔軟で決然としたリーダーシップを、現場の状況次第では、時に誰も公式に権限を与えてくれない中でも発揮していかなくてはなりません。伊藤プロデューサーは、あらゆる人材・組織(コネ)と情報(チエ)の結節点となる事務局を見事にプロデュースして、ボランティアを被災地に送り届ける「ボランティアバス」の運営を実現されました。

伊藤プロデューサーの手腕の核には、様々な人々の「事情と想い」を高い解像度で把握し、それぞれにしっかりと応える「こまやかさ」(濃やか:愛情が深い、細やか:細部まで行き届いた)が見受けられるように思います。そして、様々な問題を一括で把握しつつも、それらを一手に引き受けたりせず、解決力を最も有する組織に対応を依頼して割り振っていきます。換言すれば、背負い込まないのです。シビアな災害現場でボランティア組織が運営の持続可能性を確保するための「しなやか」なリアリズムと言ってもよいでしょう。

本連載では、奇しくもこれまで、荒野に敢然と道を切り拓く男性のプロデューサーのエピソードが続いていました。これと対照的に、「こまやかさ」と「しなやかさ」を兼備して被災者に寄り添いながら、過酷な地で最後まで立ち続けるタイプの、しかも女性の手によるプロデューサーシップの事例を、最後にご紹介できることを嬉しく思います。(ZESDA)

大規模災害と災害ボランティア

地震や水害、火山噴火などの災害発生時および発生後に、被災地において復旧活動や復興活動を行うボランティアを指して、災害ボランティアと呼びます。 阪神淡路大震災の時、多くの市民が被災者の救援に向かい、災害ボランティアとして大きく報道されました。これは、それまでには無かったことでした。阪神淡路大震災のあった平成7年(1995年)は、災害ボランティア元年と言われています。その後、被災者のニーズをボランティアにつなぐ、災害ボランティアセンター(以下災害VC)が被災地に開かれるようになり、災害復興を支援する団体の活動もだんだん行われるようになっていきます。 次の10年で、災害VCを現地の社会福祉協議会(以下社協)が運営する、という形が定着するようになりました。平成23年(2011年)の東日本大震災では、津波の被害に見舞われた太平洋沿岸部には、北は青森から岩手県から福島県の多くの災害VCができ、長期にわたって支援活動を続けました。多くの個人ボランティアが駆けつけ、また多くの民間団体が被災地に向かい、被災地でも多くの団体が立ち上がりました。

図1 災害ボランティアの歴史

大きな災害が起こると、その復旧までには長い年月がかかります(図2)。この図の中で災害VCは、復旧の初期に被災した個人宅の片付けなどをメインのミッションとして問題解決に当たります。被災者のニーズを集め、参加したボランティアを割り振り、順調に安全に作業が進むようなコーディネーションを行います。

図2 復興までの災害時支援の経時変化

発災直後の避難や救助には、警察や消防、自衛隊などが活躍します。道路復旧、公的施設の復旧は行政が行います。個人宅の片付けは被災者の作業ですが、被災者やその関係者だけで行うことは困難です。このとき手助けに必要な人手を繋ぐのが災害VCであり、人手を提供するのが、災害ボランティアです。 参加者を募集して運行する災害ボランティアバス(以下ボラバス)は、個々の災害ボランティアをチームにまとめ、被災地で効率よく作業が進むようにするための仕組みです。ボラバスを運行するにはいろいろな準備と調整、プロデュースが必要となります。 東日本大震災での事例と、最近の2018年の西日本豪雨の事例を元に、ボラバス運行のプロデュースについて説明します。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

コロナ後の学校はどうあるべきか|藤川大祐

2020-10-13 07:00

今朝のメルマガは、イベント「遅いインターネット会議」の冒頭60分間の書き起こしをお届けします。千葉大学教育学部教授の藤川大祐さんをゲストにお迎えした「withコロナの時代に教育はどう変わるのか」の後編です。GIGAスクール構想が進み、1人1台のタブレット導入が進む一方、現場ではICTの導入が進んでいかないという現状がある中で、これからの学校はどうあるべきなのでしょうか。そして組織の問題だけではない、オンライン教育導入の障壁の原因とは何なのでしょうか。(放送日:2020年9月1日)※本イベントのアーカイブ動画の前半30分はこちらから。後半30分はこちらから。

【本日開催!】10/13(火)19:30〜宮田裕章「データサイエンスで共創するニューノーマルの世界」ゲストは、LINEでの「新型コロナ対策のための全国調査」を手がけた宮田裕章さん。宮田さんが9月に刊行した著書『共鳴する未来』は、ビッグデータで変わりゆく自由、プライバシー、貨幣といった「価値」を問い直し、個人の生き方を原点に共に生きる社会を提言しています。データとはそもそもなにか? 私たちはデータの活用を通じて、どのような新しい社会を築いていくことができるのか?宮田さんの考える未来のかたちをうかがいます。生放送のご視聴はこちらから!

遅いインターネット会議 2020.9.1コロナ後の学校はどうあるべきか|藤川大祐

Afterコロナの学校のあり方とは

藤川 オンライン教育の話に続いて、9月入学の話もしちゃいますが、議論が生まれた経緯はここに書いた通りです。

休校が長くなる中で高校生が焦りだして、失われた学校生活を取り戻すために卒業時期を遅らせてほしい、とTwitterでちょっと盛り上がったんです。要は、自分の次の学年から9月始まりにしてくれれば自分たちが休んだ分を取り戻せるじゃないかということですね。それを受けて4月下旬に知事の方々などが「9月入学をやろう」という話をして安倍首相も最初は前向きだったわけです。ところがよく検討してみるとなかなか大変なので、議論が進む中でどんどん盛り下がってきて、結果的には6月頭に自民党の作業チームが、すぐに導入するのはやめたほうがいいと提言を出して、基本的には消えたわけです。一応、過去の経緯も書いておきましたが、明治時代は9月入学だったんです。それが、国の会計年度が4月になったので、師範学校や当時の小学校などが4月入学になった。大学だけがずれていたんですが、何十年か運用する中で4月入学に移行したみたいです。9月入学は中曽根内閣の頃から議論になっていますが、未だに実現はしていないんですね。経団連も政府もこれからやると言っていますが、やりようがないんじゃないかなと思います。

9月入学導入派の論点としては、休校措置で失われた学習機会を回復したいということ、留学などに有利になることが出ていますが、私が主張していたのは、「年間スケジュールが組みやすくなる」ということです。これはなぜかと言うと、いま春休みは2週間ありますが、これは年度替わりが春であるがために必要になっているんです。多くの国ではだいたい夏に学校の年度替わりをやっていて、8月が暑いから9月入学が多いんですよね。だから南半球ではスケジュールが違うし、例えばタイは一番暑い時期が明けた6〜7月に始まるんですけど、 どうせ休まなきゃいけないので一番暑い時期に年度替わりを入れて、その後は年度の途中に長期の休業が入らないようにスケジュールを組んでいるんです。日本だけが年度が始まって3ヶ月ぐらいしたらいきなり6週間夏休みが入るというスケジュールになっているんです。ここでまた生活がガタガタになってしまって、9月1日がきつくなってしまうのは、そういう背景があるわけですね。春休みは年度替わりだからどうしても必要になっているわけですが、春休みってものすごく短くて、準備がすごく大変なんです。現場の先生は4月1日に人事異動して、何年生を担任するかが決まり、4月6日ぐらいから授業をしきゃいけないわけで、やっぱり新人の教員とかは本当にきついですよね。だから、春休みで年度変わりにするのは実はかなり非合理なので、諸外国と同様に夏休み明けの9月から年度を始めるという設計にした方がやりやすい。そういう論点はあるのかなと思います。ただ問題は、入学時期を遅らせるということは、義務教育の開始が遅くなることでもありますし、とにかく移行が大変です。移行の途中はどこかの学年がものすごく多くなるとか、小学校の入学を待つ子供が多くなるといったことが起きるので非常に無理があるんですね。多くの法改正や制度改正が必要なこともあります。だから、こんなの無理だろうと立ち消えになったのは、当然かなとも思っています。

コロナ後、これからの学校について感じていることを書いたんですけれども、いま学校は大学以外は基本的に通学していますよね。三密を避けるということはやっていますが、どちらかというと熱中症対策の方が深刻で、マスクより換気より冷房が重視されていて、それでも学校内でのクラスターはあまり発生してないですよね。今まで部活ではいくつか出てますけれども、教室の授業で感染が拡大したという例が少ないんですね。だから、恐れながらやっていますけども、この時期になってきて、学校では「もうこのままやれば大丈夫なんじゃないか」という雰囲気になっているのを感じています。

しかしその一方で、感染対策は必要で、教員が消毒業務までやっていて忙しくて、オンライン教育などの新しいことをやるのではなく、この学校に子供が来ている状況で少しでも教育を進めようと頑張っているところですね。さっき言ったように、GIGAスクール構想で1人1台端末の配備は進むんですけど、どう使っていくかが決まってないので不透明で、どう活かすかが大きな課題です。おそらく、春のように大規模な休校が発生しないとオンライン教育は進まないんじゃないかと思います。

9月入学に関しては、休校措置も一段落して望む人自体がほとんどいないので、これからやってもあまり意味がないでしょうし、1年ぐらいコロナ禍が続く可能性もあるので、入学までの期間を多少延ばしてもあまり意味がないという空気感になっています。一応文科省も政府も導入を諦めてはいないことになっていますが、現実にはないと思います。

一方で話として盛り上がりつつあるのが少人数学級化です。分散登校をやってみて、「なんで教室に30人も40人もいたんだろう、15人とか20人だとすごく過ごしやすいよね」ってみんなが気付いてしまった。その上に感染防止の効果もあるので、そういった話が出ています。本来は学級の規模の問題よりは、子供1人あたりの教員の数をもうちょっと増やして、少人数教育を柔軟にできるようにすることだと思うんですけど、どうしても学級という枠でいろいろな制度ができているので、少人数学級という話になっています。安倍政権が変わるのでどうなるかわかりませんが、先日の教育再生実行会議でも肯定的な意見ばかりだったそうで、30人くらいに減らすことはすぐに実現すると思います。コストはある程度かかるんですけど、30人ぐらいであればそんなに無理はないという議論もありますね。

今、コロナ中の話を中心にしていますが、コロナ以前から教員のブラック化が問題になっていて、負担軽減をしなければいけなかったわけです。さっきデータもお見せしましたが、ICT活用が全然進んでなくて、せめて諸外国並みにしなければいけないと、EdTechとして動いてはいた。それから、学校でやっていることが社会とうまく繋がっていないんじゃないかという議論もずっとあって、学習指導要領が変わったことで変わるだろうという話にもなっていた。発達障害などの多様な学習者や、外国から来た日本語ができない子供が増えていて、こういう子供たちへの対応も課題だったんです。ようやく今までの課題の解決の方向性が見えやすくなってきた気がしているのですが、まだまだこれからですね。とにかく今は現場でバタバタしています。

最後の資料ですが、改めてこの半年間現場にいた中で考えたことを整理してみました。やっぱり、ひとつは学校と子供・保護者の共依存関係です。学校が子供や保護者にかなり頼られていて、学校は子供がいないもちろん成り立たないので、子供を学校に囲いたがる。感覚的には9割以上の子供や保護者が、とにかく毎日学校に通えるようになってほしいと考えていて、自分たちでなんとかするという方向には非常になりにくかったと思います。休校期間を経て、家に閉じこもるか、学校に来るかしか選択肢がないので、子供たちが休み前よりもすごく楽しそうに学校に来るようにはなりました。つまり、理念としては子供が学ぶ力をつけて、自由な状況で自分で学べるようになって欲しいのですが、全然そうはなっていなかったと認めざるを得ないということだと思います。学校は子供を預かる場として非常に期待されていますが、預かるだけではなくてケアをする場所であることが大事で、子供たちが抱えている様々な課題を学校が見つけてケアしなければいけない。例えば、家庭で虐待を受けている子供がすごく問題になってきてますが、学校が見つけることを期待されている部分も非常に大きいんです。だから、子供たちの様子がおかしいと、教員がそれに気付き問題を確認して、福祉機関とつないでいかなきゃいけない。子供が学校以外にそうやって所属できるコミュニティがほぼなくて、確かに塾や習い事はありますが、ケアはしてくれないので、結局学校は福祉的な機能が重要になってきてしまっている。これはもうそういう方向で行くしかないのかなという気さえします。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

withコロナの時代に教育はどう変わるのか|藤川大祐

2020-10-12 07:00

今朝のメルマガは、イベント「遅いインターネット会議」の冒頭60分間の書き起こしをお届けします。千葉大学教育学部教授の藤川大祐さんをゲストにお迎えした「withコロナの時代に教育はどう変わるのか」の前編です。大学教育に携わるだけではなく、附属中学校の校長もつとめる藤川先生。コロナ禍での休校期間中、オンライン授業を導入することができた学校、プリントを渡すだけに留まった学校など、地域や学校によって対応は大きく異なりました。その中で、教育現場から見えてきたこととは何だったのでしょうか。(放送日:2020年9月1日)※本イベントのアーカイブ動画の前半30分はこちらから。後半30分はこちらから。

【明日開催!】10/13(火)19:30〜宮田裕章「データサイエンスで共創するニューノーマルの世界」ゲストは、LINEでの「新型コロナ対策のための全国調査」を手がけた宮田裕章さん。宮田さんが9月に刊行した著書『共鳴する未来』は、ビッグデータで変わりゆく自由、プライバシー、貨幣といった「価値」を問い直し、個人の生き方を原点に共に生きる社会を提言しています。データとはそもそもなにか? 私たちはデータの活用を通じて、どのような新しい社会を築いていくことができるのか?宮田さんの考える未来のかたちをうかがいます。生放送のご視聴はこちらから!

遅いインターネット会議 2020.9.1withコロナの時代に教育はどう変わるのか|藤川大祐

たかまつ こんばんは。本日ファシリテーターを務めます、お笑いジャーナリストのたかまつななです。よろしくお願いします。

宇野 こんばんは。PLANETSの宇野常寛です。

たかまつ 「遅いインターネット会議」、この企画では政治からサブカルチャーまで、そしてビジネスからアートまで様々な分野の講師をお招きしてお届けしてまいります。本日は有楽町にある三菱地所さんのコワーキングスペース、SAAIからお送りしております。本来であればトークイベントとして皆様とこの場を共有したかったんですけども、当面の間は新型コロナウイルスの感染防止のため、動画配信と形式を変更しております。本日もよろしくお願いいたします。

それではゲストの方をご紹介いたします。本日のゲストは千葉大学教育学部教授・副学部長、附属中学校長の藤川大祐さんです。よろしくお願いします。

藤川 はい、藤川です。よろしくお願いします。

宇野 よろしくお願いします。

たかまつ いつも来ていただいていますけども。

藤川 いつもは違う種類の番組でもご一緒させていただいたり、宇野さんの番組にも何度も出させていただいているんですけれども、この会場は初めてですね。

宇野 ちょっとシュールな感じしますよね?

藤川 はい、こういうコワーキングスペースで放送してたのかと(笑)。

たかまつ どこ見ればいいかわからないですよね(笑)。

宇野 むしろこの閑散とした感じに慣れてきてる。

たかまつ さて、本日のテーマは「withコロナ時代に教育はどう変わるのか」です。オンライン授業の導入や9月入学の是非についてなど、コロナ禍においては教育に関するいくつもの課題が議論されてきました。今夜は藤川先生とそれらの議論を振り返るとともに、今後に向けた課題の整理をしていきたいと思います。ということで宇野さん、なぜ、今回のテーマを今議論しようと思ったのでしょうか?

宇野 今日は9月1日で、本来だったら「もう夏休みが終わってしまった」、「宿題マジでやってねえぜ」とか、「絵日記に空白こんなにあるのにどうしよう」とか、そういう小中学生の魂の叫びがこだまする日だったわけです。小幡和輝くんが投稿していたけれど、9月1日ってそれと同時に、夏休みが明けて「嫌いな学校に、いじめっ子のいる学校にもう行きたくないな」って思って中高生が自殺してしまう、そういうタイミングでもあるんだけれど、今年は各学校がちょっと変則的な9月1日を迎えている。だからこのタイミングで、今の公教育のあり方ってどうなんだろうということを振り返りたいんだよね。もちろんコロナでリモートになって変わったところはあるし、議論もそこから始めていきたいんだけど、学校という箱庭にみんなで足を運んで、それこそ三密な、「三」かどうかは校舎にもよるだろうけれど、学舎で肩を寄せ合って勉強することの意味までも問い直していけたらいいなと思っているんです。なので今日は藤川先生、改めてよろしくお願いします。

藤川 はい、よろしくお願いします。

withコロナの時代に教育はどう変わるのか――休校期間中の現場から見えてきたこと

たかまつ それではさっそく議論に入っていきたいと思います。今日は大きく二部構成でお届けいたします。まず前半では今年の春に話題となりました、「オンライン授業の導入」と「9月入学」についての議論を振り返ります。後半ではwithコロナ時代における今後の課題として、「学校以外のコミュニティの必要性」や「学校という制度そのものをどう変えていくことが求められているのか」ということを考えたいと思います。ではさっそく、藤川先生からお話をお願いしてもよろしいでしょうか?

藤川 はい、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。私は教育研究者であり、たまたま、3年目になるんですけども、附属中学校の校長という立場で現場にいます。今、大学はオンライン授業で中学校は対面なので、ほぼ中学校に出勤する日々です。さらに学校設置者の立場でもありまして、国立大学法人千葉大学において附属学校を担当する副学部長という立場にもあります。なので、いろんな立場があって分けきれないとは思いますが、お話をさせていただきたいと思います。

たかまつ お願いします。

宇野 お願いします。ちなみに、そもそもなぜ大学はオンラインで、中学は対面でやっているんですか?

藤川 これは学長が医学部出身ではっきり言ってますけれども、大学生は感染リスクが高い。全国各地から来ますし、アルバイトもしますし、もしかしたら飲み会とかも勝手にやってしまっているかもしれない。対して中学生は基本的に地域の中にいますし、当然飲み会もないし、旅行はしないし、親が管理している。感染リスクが全然違うということです。

宇野 なるほど。中学生と大学生では社会的身体が全然違うということなんですね。

藤川 そうです。今回はそれをすごく痛感しましたね。今まで私は中学生に教育するのも大学生に教育するのも、あんまり本質は変わらないんじゃないかなと思っていたんですけれども、このような状況下では身の置き場が全然違ってきます。大学では学生とほとんど顔を合わせないでネット越しに指導していますけれども、中学生とは毎日顔を合わせていて、大学教員としてのアイデンティティがよくわからなくなることが多いですね。 一応「オンライン教育」と「9月入学」を入口としていますが、半年を振り返るとこうなります。

たかまつ そうですね。新聞もすごくにぎわしていましたもんね。

藤川 大学はもうオンライン教育しかないという状況になっています。一方、小中高などではオンライン教育が話題にはなりますが、とにかく遅れている授業を取り戻すことを一生懸命やっていて、あまりオンライン教育って感じでもありません。9月入学に関しては完全に議論が消えているので過去の話になっていて。みなさんわかっている方が多いと思いますが、振り返っていきたいと思います。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき〈リニューアル配信〉 第九章 社会の骨格としてのマルチエージェント(後編)

2020-10-09 07:00

(ほぼ)毎週金曜日は、ゲームAI開発者の三宅陽一郎さんが日本的想像力に基づく新しい人工知能のあり方を展望した人気連載『オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき』を改訂・リニューアル配信しています。今朝は第九章「社会の骨格としてのマルチエージェント」の後編をお届けします。前編に引き続き、役割を与えられた人工知能・エージェントについての議論です。人工知能に欠落している社会的自我と実存的自我の統合による「主体性」の獲得、そしてその先にある、人間の代わりに人工知能によって構成された社会のあり方について構想します

(5) 社会的他我(me)と実存的主我(I)を持つ人工知能エージェント

マルチエージェントとして外側から役割を与えられたエージェントと、自律した世界に根付く人工知能の間には、乖離があります。これは、社会の側が要請する知能と、存在としての根を持つ知能には乖離があるからです。 一方で、人間もまた、誰しも外側から期待される自分と、個としての内側に抱く実存としての自分の間のギャップに苦しんだことがあるかと思います。 ジョージ・ハーバード・ミード(1863-1931)はその論文「社会的自我」(1913年)の中で、社会に対して持つ自我を社会的他我、それをmeと名付けました。また、個として深く世界に根ざす自我を主我(I)と言いました。 社会的他我(me)と実存的主我(I)は常に緊張関係にあり、混じり合わず、その間に溝があります。知能の持つ自我には、この二つの極があり、その極の緊張関係によって、我々の知能は巧みなバランスの中で成立しています。 社会的他我と実存的主我は知能に二面性をもたらします。しかし、どちらも自分の真実の姿なのです。二つの自我は衝突しながらも、緊張関係を生み出します。一つは存在の根源から、一つは社会的・対人的な場から生成されます。我々は時と場合により、どちらかを主にしながら、さまざまな局面を乗りきります。そのような二つの自我はお互いを回る二重惑星のように回転し、とはいえ、外から見れば一つのシステムとして機能します。

人工知能の研究開発においては、自律型知能としては「実存的主我」(I)を、マルチエージェントの研究としては「社会的他我」(me)を、別々の領域として研究してきました。このような乖離は、実際の知能の像とはほど遠いものです。人の知能はある程度自律的に育ちつつ、社会や他者から影響を受けながら形成されるものだからです。 そして、まさにそのことこそが、人工知能の研究の進捗を阻害している一因でもあります。歴史的には、これは計算パワーやメモリの制限によるものでしたが、現在ではそうした制約はありません。乖離している二つの自我を統合することで、総合的な知能を目指すという方向は、これからの人工知能を導く指針になりえます(図9.8)。

▲図9.8 社会的主我(me)と実存的他我(I)

エージェントの役割は外から与えられます。まさにそのことによって、エージェントは最初から社会的な存在です。エージェントを社会に、そして世界にどれだけ食い込ませることができるかが、マルチエージェントとしての知的機能の高さということになります。 そのような社会的他我を持つエージェントに、実存的主我を融合させるということは、与えられた役割を脱するベクトルはありますが、それを完全に放棄するわけではありません。また、単に独立したスタンドアローンな存在になることでもありません。社会に連携した存在であると同時に、世界に自律した根を持つ存在となることこそが、知能を本当の意味で知能らしくさせるのです。 無意識から立ち上がる実存的意識と、社会的な要請に規定される社会的他我がもたらす意識の相克を人工知能に持ち込むことが、新しいステップへ人工知能を導くことになります。

(6)人工生命とエージェント

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

【今夜21時から見逃し配信!】柴那典×藤えりか「文化現象としてのBLM」

2020-10-08 12:00今夜21時より、音楽ジャーナリストの柴那典さんと朝日新聞記者の藤えりかさんをお招きした遅いインターネット会議の完全版をライブで再配信します。

ライブ配信を見逃した、またはもう一度見たいという方は、ぜひこの期間にご視聴ください!

柴那典×藤えりか「文化現象としてのBLM」アーカイブ期間:10/8(木)21:00〜

白人警官により黒人男性のジョージ・フロイドさんが殺された事件をきっかけに広がっている運動「Black Lives Matter」。ハリウッドスターや著名アーティストといったトップエンターテイナーをはじめ多くの人々を巻き込みながら、いまだ大きなうねりとして世界中で展開されています。アメリカを、そして世界を揺るがすムーブメントを、文化の視点から読み解きました。

※冒頭30分はこちらからご覧いただけます。https://www.nicovideo.jp/watch/1599784803

-

キングオブコント2020|高佐一慈

2020-10-08 07:00

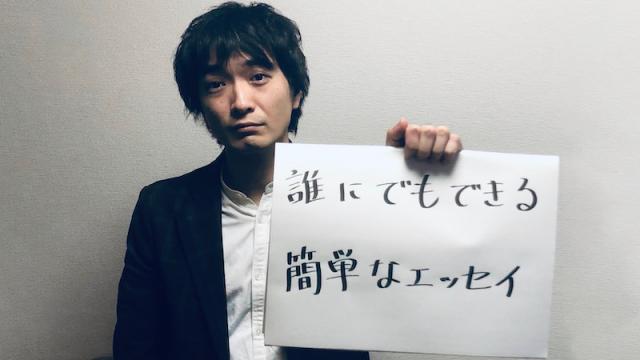

お笑いコンビ、ザ・ギースの高佐一慈さんが日常で出会うふとしたおかしみを書き留めていく連載「誰にでもできる簡単なエッセイ」。今回は、ザ・ギースが決勝に進出した「キングオブコント2020」について語ります。コントを作るとは、いったいなにを追求することなのか。高佐さんが出した答えを、ぜひ読んでみてください。

高佐一慈 誰にでもできる簡単なエッセイ第10回 キングオブコント2020

コント日本一を決める大会、「キングオブコント」が今年も開催された。今年はコロナ禍での開催ということもあり、予選・決勝ともに感染対策を徹底させての開催で、本当に無事に終わってよかったなと思っている。 そんなキングオブコントに僕らザ・ギースもエントリーし、見事4度目のファイナリストとなることができた。 去年は準々決勝で敗退し、ちょうど新世代との交代の年とも言われていたので、いわゆる若手ではない僕らが今回返り咲いたことは素直に嬉しかった。実際、決勝進出が決まった瞬間は優勝したのかというくらいのテンションで泣いてしまった。嬉しすぎて、ハイタッチを求めてきた相方の尾関に全く気がつかず、相方をオロオロさせてしまうという事態に。その時の動画もあるので、いずれどこかのライブで流そうと思う。

さて、今回の「キングオブコント2020」。結果から言うと僕らザ・ギースはファイナリスト10組中4位。上位3組が2本目のネタを披露し、合計得点で優勝者を決めるというルールなので、あと一歩のところで決勝戦に進むことができなかった。しかも3位とは1点差だった。惜しかった。 でも振り返って、こうしておけばよかったなぁということが思い当たらないので結構清々しい気分だ。SNSやメディア媒体上で僕たちのことに言及されている感想や総評を見聞きしていると、「確かにそこを変えていたらもっと面白くなったな!」と思うことが多く、なんで気付けなかったんだろうと思う。でも気付けなかったということは、それが今の実力なのだ。これくらいの実力なのだから、優勝できなくてもそれはもうしょうがない。だから清々しい。そして今の自分たちの実力が分かれば、今後への気合いがよりいっそう入る。

今回のエッセイは、この大会において僕が考えていたことや、自分の中で沸き起こってきた衝動、そして披露したハープのネタが生まれてから仕上がっていくまでの過程を書いていこうと思う。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。