-

「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(後編)|中野慧

2022-02-08 07:00

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第19回「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄」(後編)をお届けします。「ポップカルチャー」としての野球の確立に貢献した押川春浪と安部磯雄。その影響力に比べて、2022年現在においては顧みられることが少ない彼らの思想を振り返り、日本野球文化の原点を探ります。(前編はこちら)

中野慧 文化系のための野球入門第19回 「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(後編)

「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」

作家・押川春浪は「日本SFの祖」とも言われ、その後の(野球以外の)ポップカルチャーの進展にも大きな貢献をした人物だ。 1900年に『海島冒険奇譚 海底軍艦』で小説家としてデビューし、その後は数々のSF冒険小説をヒットさせ、「冒険世界」「武侠世界」といった青少年向け雑誌の主筆(編集長兼メインライター)としても活躍、同時に自身でスポーツ社交団体「天狗倶楽部」を組織し、野球をはじめとしたスポーツの普及に尽力した。

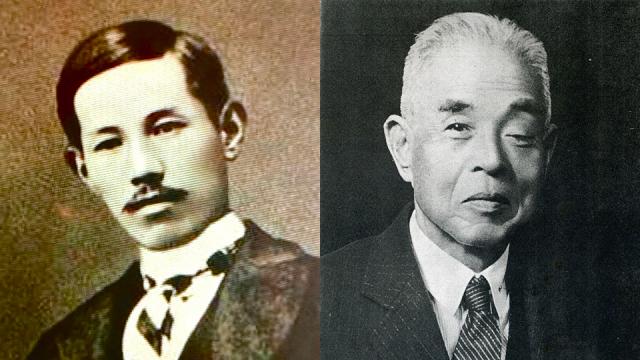

▲押川春浪(1876-1914)Public domain, via Wikimedia Commons(出典)

そして経済学者の安部磯雄は、「日本社会主義の父」とも言われ、女性や無産市民の権利拡大にも取り組んだ人物だ。

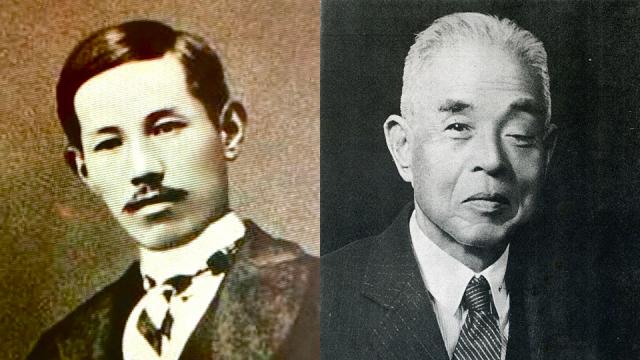

▲安部磯雄(1865-1949)by 前川写真館, Public domain, via Wikimedia Commons(出典)

安部磯雄はアメリカなどに留学後、東京専門学校(後の早稲田大学)で教員となり、1901年には日本初の社会主義政党「社会民主党」を結党し即日当局により結社禁止処分を受け、さらにはカール・マルクスの『資本論』を日本で初めて翻訳(ただし安部が行ったのは抄訳であり、1928年に高畠素之により初めて全訳された)したことでも知られる。また1902年に正式に発足した早稲田大学野球部の初代部長に就任し、野球文化の普及に尽力した。 安部は昭和期には合法政党「社会民衆党(のち社会大衆党)」の党首に就任し、衆議院議員となった。社会大衆党は戦後の日本社会党の土台となった組織であり、社会党結党の際には安部も呼びかけ人に名を連ねている。1947年に第46代内閣総理大臣となった社会党の片山哲が、自らの手で『安部磯雄伝』を執筆していることからもわかるように、安部は戦前〜終戦直後にかけて政治家から一般民衆まで多くの人から尊敬を集めた人物であった。

2022年現在、なぜ押川春浪と安部磯雄は忘れられかけているのか

押川春浪も安部磯雄も、戦前は非常に高名であり、文化人としての影響力も非常に強いものがあった。その思想や行動は後の日本の文化空間に多大な影響を及ぼしているが、2022年現在の日本で、よほどSF・冒険小説や社会主義に詳しくなければ、その存在を知る者は多くないだろう。押川春浪と安部磯雄が「忘れ去られていった」ということには、一定の必然性がある。だがそれは、彼らの思想や行動が歴史の審判に耐えうるような強靭さを持っていなかった、ということは必ずしも意味しない。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(前編)|中野慧

2022-02-07 07:00

ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第19回「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄」(前編)をお届けします。20世紀初頭に「エリート文化」から「ポップカルチャー」へと変化していったベースボール。そこには押川春浪と安部磯雄という二人の立役者の存在がありました。

中野慧 文化系のための野球入門第19回 「日本SFの祖」と「日本社会主義の父」がリードした〈野球のポップカルチャー化〉──押川春浪と安部磯雄(前編)

世紀転換期の文化状況──「ハイカラ」と「バンカラ」

2022年現在の日本の野球文化は、「する」「みる」「ささえる」の三側面のどれにおいても〈市民の自発的な結社〉としてのクラブチーム的なあり方は、あまり浸透していない。中学生年代まではシニアリーグやボーイズリーグのような外形的には「クラブチーム」に見えるもの自体は多く存在するが、これらはどちらかと言えば習い事、つまり学校文化を補完するという性格のものであり、しかも「する」に参加できる年代も「子ども」に限られているため、本質的な意味での〈市民の自発的な結社〉とは言えないものだろう。 19世紀末から20世紀初頭(明治後期から大正期)にかけての日本では、新橋アスレチック倶楽部に代表される〈市民の自発的な結社〉としてのクラブチームと、一高野球部などの学校の部活動としてのチームが混在しており、人的にも相互交流があった。また学校チーム自体も、最初から制度化されたものというよりは自然発生的に生まれたものであり、そこには〈市民の自発的な結社〉としての性格もたしかに存在していた。 だが、現代と大きく違うのは、世紀転換期の野球文化は庶民に広く開かれたものではなく、あくまでも経済的・社会的に余裕のある、しかも男性に限られた「おぼっちゃん文化」であった点だ。和装が一般的であり、身体文化としては武道しかまだ定着していなかった時代において、洋風文化である野球は庶民たちからは好奇心と憧れの目線で見られていた。 しかしクラブチームは、平岡凞の新橋アスレチック倶楽部がやがて消滅してしまったように、持続性には課題があった。当事者たちに、自発的結社を育てていくための市民意識が必要であることが、まだ十分に自覚されていなかったのである。 逆に学校チームの場合は継続性を担保することはできたが、あくまでも学校の支援を受けることが必要だったため、「教育」の枠内で正当性を確保することが必要だった。そのときに正当化の道具として動員されたのが、すでに民衆道徳としてある程度の認知を得ていた「武士道」のロジックの上に野球チームの活動を位置づけることであった。学校文化との接点を保っておくために、メジャーな社会秩序と結びつく必要があったのだ。 こうした社会状況が端的に表れているのが、20世紀初頭(明治末期)の「ハイカラ」という言葉の誕生である。ハイカラとは洒落た西洋風の身なりをした人物のことで、高襟(ハイカラー)に由来しており、1900年〜1901年(明治33〜34年)頃に、毎日の新聞記者が造語したものと言われる。この言葉には、西洋風の洒落者への憧れの感情と同時に、流行に流されやすい軽薄者、俗物根性を揶揄するニュアンスも含まれていた。 すでに述べたように20世紀初頭は、社会的なトップエリートである一高生たちの特にイノベイティブな者たちが、それまでの籠城主義、武士的・東洋豪傑的な気風を捨て去り、身体文化を「あえて」軽視する態度を選択し、西洋思想の本格的受容へと舵を切っていった。つまり教養主義の時代の幕開けである。 そしてハイカラという言葉の流行とともに逆に、一高の文化的イノベーターたちが捨て去っていった東洋豪傑風の文化が「バンカラ(蛮カラ)」という言葉で集約的に表現されることになったのである。 「バンカラ」の者たちは、西洋思想に傾倒する教養主義者たちが、ともすれば「文弱」とも表現されるように身体文化を軽視していったことに対抗し、むしろ「男らしさ」を誇りとした。そして洋装などのオシャレを含む西洋文化への関心を「男らしくない」「軟弱である」と批判し、自分たちは「あえて」ボロボロの衣服を身にまとう、いわゆる弊衣破帽(へいい・はぼう)のファッションスタイルを採用した。さらに行動習慣としては意気盛んで覇気がある反面、言動が粗暴であり、それすらも誇りにするという特徴を持っていた[1]。 そして教養主義者は思想的には自由主義(リベラリズム)と非戦論・絶対平和主義に傾倒する一方で、バンカラたちは愛国ロマン主義・帝国主義と親和的な傾向を持つようになっていったのであった。あくまで価値中立的な意味でこの言葉を用いるが、要するに教養主義者は〈左翼的〉であり、バンカラは〈右翼的〉な性格を持っていたのだ。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

松浦理英子──同化する娘(後編)|三宅香帆

2022-02-04 07:00

今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回は松浦理英子の小説をめぐる考察の後編です。短編小説「肥満体恐怖症」は、肥満体質の母を病気で亡くした主人公・唯子が肥満体の同級生たちから持ち物を盗む話です。主人公を通して、母から娘だけでなく、娘から母への感情にも同性愛的な愛情が存在することを示唆していると指摘します。(前編はこちら)

三宅香帆 母と娘の物語第五章 松浦理英子──同化する娘(後編)

4.侵入を許す娘 ──「肥満体恐怖症」

作者の松浦理英子は「肥満体恐怖症」という短編小説において、母から娘だけでなく、娘から母への感情も、同性愛的関係と同じ場に配置する。 「肥満体恐怖症」は、肥満体の女性が嫌いな女子大生・唯子が主人公である。一緒の空間にいると、肥満が伝染しそうでぞっとするのだと言う。彼女が入った学生寮の同室には、三人の女性がいた。彼女たちは皆巨体であった。唯子は三人に嫌がらせをされるが、なぜかそれを受け入れてしまう。そしてある日から唯子は、三人の私物をそっと盗み始める。 唯子は、肥満体の女性を苦手とするが、肥満体の男性の存在はとくに気にならない。唯子の肥満体恐怖症の根底には、太っていた母親の存在が関係しているからである。 小学生の時、唯子は歳を重ねるにつれ母の体型を嫌悪していった。たとえば当時の日々を、唯子は「バスに乗った時に、一つ空席があると唯子を坐らせて自分は吊革に縋りついて喘いだりする姿は、苛立ちと苦痛を湧き起こさせ」たのだと振り返る。とくに母親と入浴するとき、その乳房を見ると吐き気を感じるのだった。いつの間にか母の体型に対して怨恨めいたものを感じるようになった唯子は、徐々に母親から離れ始め、無視しようとするようになる。

見るからに人が好さそうなせいか、他の父兄たちにおだて上げられ、危くPTAの役員をやらされそうになったことがあるらしい。それをまた無邪気に得意がって話す母親に向かって、とうとう唯子は言ってしまった。 「もう学校になんか来ないでよ。おかあさん太ってるんだもの。恥しくって。」 その時の母親の表情を思い出すと、今でも声を上げたくなる。言った瞬間後悔したがすでに遅く、母親は金縛りにでもあったかのように大きな体を硬直させた。いたたまれなくなった唯子が部屋を出ようとしても、顔を向けもしなかった。罪悪感で眠れぬ一晩が過ぎた。翌朝母親は平生と全く変わらず、唯子の失言も忘れたかのように見えた。しかし、その後母親は一度も授業参観にやって来なかった。乳ガンで死んだのは次の年の秋である。唯子は十歳だった。 (松浦理英子「肥満体恐怖症」『葬儀の日』所収、河出文庫p192-3、1993年(「肥満体恐怖症」発表は1980年)

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

松浦理英子──同化する娘(前編)|三宅香帆

2022-02-03 07:00

今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。同性であるがゆえに娘に強い同一化を求める母娘関係は、これまで様々なフィクションで描かれてきました。今回は小説家・松浦理英子の作品で描かれる母娘関係を手がかりに、同一化欲求を超えた「愛情」を望む母娘関係について、前後編で考察します。

三宅香帆 母と娘の物語第五章 松浦理英子──同化する娘(前編)

1.母娘と「ヘドロのような」同一化欲求

母と娘の関係と、父と息子の関係の何が最も異なるのか。 もちろんその答えはひとつに限らないし、これまで「母の弱さ」が注目されてきたことは本連載でも追いかけた通りである。しかしそれ以外の点で気になっているのが、フィクションにおいて母と娘を描く際に、同性愛的な描かれ方をすることがしばしばあるところである。 たとえば『ユリイカ』2008年12月号(特集:母と娘の物語 母/娘という呪い)で信田さよ子と上野千鶴子が現代の母娘像について対談する中で、信田が以下のような指摘をする。

信田 私はもっと同性愛的なものを感じるんです。 上野 それはちょっと言い過ぎかも。 信田 やっぱり同じ女として「好きだ」というか……。 (『ユリイカ』2008年12月号「スライム母と墓守娘 道なき道ゆく女たち」信田さよ子、上野千鶴子p83)

ある種の母親は娘に対し、思慕を抑圧しようとしない。垂れ流した、底なしの愛情を向けてしまう。あれは分身への自己愛でもなく、同性愛的なものではないか、と信田は述べる。 たしかにこの表現は上野の指摘通り「言い過ぎ」ではあると感じる。なぜなら同性愛にもさまざまな愛情の形があり、一概にこのような形が同性愛であるとは定義できない以上、母娘の関係を同性愛に近いと指すことはできないだろう。しかし同時に、フィクションで母娘の関係を描く際、同性愛に近いものとして描かれることがあること、そして似たような描き方が父息子においてはほとんど見られないことは、たしかに一考に値する。 引用した信田・上野の対談は、以下のように続く。

(引用者注:上野)たとえば息子だったら、あたりまえですけど息子としての達成しかできないわけです。ところが娘という「女の顔をした息子」たちは、息子としての達成+女としての成功という代理満足を同時に与えてくれるから、母である自分にとっては最高の作品でしょう。同一化という概念を使うのならば、これまでは子供の側から「同一化」と言ってきたわけですが、今度は母親の側から娘に対して同一化が起きるというほうが、同性愛と言うよりもわかりやすいと思います。同一化は、同一化する側の機制であって、される側には関係ない一方的なものですから。 信田 それを同一化と言ってしまうとちょっと明晰すぎる気がするんだよなあ。なんでわたしがそこに違和感を感じるかというと、彼女たちの意識自体が自覚的でないという部分においてそぐわない感じがあるからなんです。「同性愛的なもの」とわたしが言うときには、そうして自覚されてないが故に彼女たち自身もそれほど明晰に語り得ないものについて、そういう風に明晰に語ってしまっていいのかなという戸惑いがあるんですよ。被害者である娘側にとっては、明晰にすることに意味があるし明晰に語って欲しいと思っているから、そういう上野さん的な表現はぴったりくるんですけど、母の側には何とも言語化し難い、スライムのような、あるいはヘドロのような感じがあって、本当にああいう人たちをどういう風に言ったらいいのかわからないというところで、「同性愛的」というタームが浮かんだと。 (『ユリイカ』2008年12月号p83-84)

上野が指摘する、母にとっての「息子としての達成+女としての成功という代理満足」という枠組みは、まさに前回の氷室冴子が抱えていた葛藤そのものだった。女性の社会進出が進む中で、息子としての(仕事をして社会的成功を収める)自分と、娘としての(結婚して子を産み家庭で成功する)自分の双方が、娘に求められるようになる。氷室の場合は後者のみを母から求められる葛藤を主に描いていたが、多くの「働く娘」がこの両軸を求められる物語は枚挙に暇がない。 しかし信田は、それだけではないのではないか、と述べる。母にとって娘は作品であるというだけでなく、母にとって娘は同性愛的な思慕がある場合があるのではないか、と。 たしかに上野の述べる「作品としての娘」という構図は、母が専業主婦で、子どもを自分の家事育児の結果として見る時代だったからこそ成り立つ図式かもしれない。母にとって子が自分の成績通知表ならば、たしかに子は母の作品だろう。一方で、母が子を通して評価されたいと思っていなくても、母が子を手放せないと感じる場合もある。 今回解説する松浦理英子の『最愛の子ども』は、信田の指摘にも通じるような、母娘関係を同性愛的関係の中に入れ込んだ小説である。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

-

男と食 32|井上敏樹

2022-02-01 07:00

平成仮面ライダーシリーズなどでおなじみ、2022年3月から放送開始の『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』も手がける脚本家・井上敏樹先生のエッセイ『男と×××』。今回は敏樹先生行きつけの富山の名店についてです。あえて締めに「おにぎり」を提供する割烹のことが気になって仕方ない敏樹先生。思い切ってその秘密を大将に尋ねてみると……?

「平成仮面ライダー」シリーズなどで知られる脚本家・井上敏樹先生による、初のエッセイ集『男と遊び』、好評発売中です! PLANETS公式オンラインストアでご購入いただくと、著者・井上敏樹が特撮ドラマ脚本家としての半生を振り返る特別インタビュー冊子『男と男たち』が付属します。 詳細・ご購入はこちらから。

脚本家・井上敏樹エッセイ『男と×××』第69回 男 と 食 32 井上敏樹

最近、富山に夢中である。毎月のように通っている。もちろん、食のためだ。私は観光に興味がない。桜を見るくらいなら桜餅を食べたい。モミジを見るよりもモミジ饅頭を食べたい。大体美しい風景などというものは心に差し込んで来ない。目から入って頭の後ろに抜けていく。美しい物は子供の頃に沢山見た。その記憶があれば十分である。歳を経た汚れた目では美を美としてまっすぐに見る事が出来ないのだ。ただし、女性となると話は別だ。それは料理についても同じである。女性にせよ料理にせよ、子供の頃より今の方が美を感じる。多分、欲があるからだと思う。歳を取ると欲が介在しなければ美を掴む事が出来ないらしい。

さて、富山には多くの良店があるが、抜群に素晴らしい店が二軒ある。ふじ居と冨久屋である。この二店はその美味と個性において、全国的に見てもトップレベルである、と思う。私が去年一年間、あちこち食べ歩いた中で、最も印象に残っているのが冨久屋の鮎雑炊である。そして二番目がやはり冨久屋の熊のお椀だ。鮎雑炊は土鍋に米と水を按配し、そこに活きた鮎を放って火にかける。程よい所で鮎は取り出して捨ててしまう。味つけは塩だけ。つまり、上品な鮎の出汁で雑炊を食べる。玲瓏な味、幽玄な味だ。かと言ってぼやけた味ではない。夜空をよぎる流れ星のように出汁の輪郭はくっきりとしている。熊のお椀もまた、いい。熊の場合、普通は八方出汁か味噌味で供するものだが冨久屋ではそんな凡な事はしない。大量のネギを煮込み、ネギの出汁を取って熊に合わせるのである。これがまた熊の脂によく合う。すっきりとした極上の味わい。『あ~あ、ありがたい』と思わず冨久屋の大将と月の輪熊の魂に手を合わせたくなる。そして最後には冨久屋名物のおにぎりが登場する。大将が自ら握ってくれるおにぎりである。大きい。ふわっとしている。みんなで『お~』と盛り上がる。

さて、ここでおにぎりが問題になる。ある日、いつものように大満足して冨久屋を後にした私は、バーでウイスキーを飲みながらふと、ある事に気づいた。なぜ、おにぎりなのか? 本来、割烹のシメと言えば炊き立ての土鍋のご飯である。ぴかぴかの銀シャリを一文字に切ったのを食せば香りといい甘さといいこの上ない。それをわざわざおにぎりにする必要があるのか。分からなくなった。大体おにぎりとは携行食、つまりお弁当のためのものではないのか。お客たちが『お~』と声を上げるのは、誰もが持つおにぎりに対する郷愁のために違いない。母親が握ってくれた夜食やお弁当──お袋の味だ。そんな思いを突くのは弱みに付け込むようで少々ずるいのではないか? そこでふじ居の大将に尋ねてみる事にした。冨久屋とふじ居は同じ富山の料理人として親しい関係にあるらしい。彼ならきっと私の疑問を解消してくれるだろう。ふじ居は完全無欠の料理屋である。天国に一番近い店である。いや、天国である。ふじ居に行くと、あまりに素晴らしく現実感がないのですでに死んでいるのではないかと思ってしまう。

■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。

<前へ

2 / 2